Daniel Guebel vuelve a Rusia. Esta vez para internarse en los bosques simétricos (la taiga análoga) y abastecerse de albures, riesgos y venturas, en el desfile de fieras de la utopía dialéctica. En El sacrificio, sin embargo, no se ofrendarán nombres propios al sentido, quizá, para no privar a la ficción de su melancolía o de su cólera. Tampoco toponimias, estirpes. El mapa es un mapa de calor, representado sobre los cuadrantes de la Historia in situ. Un mapa de Jackson Pollock, nos enteraremos. Infinitamente hospitalario con sus efectos de lectura, con nuestras navegaciones por estima. De la A a la Z. De Abgrund a Zeitgeist. A Guebel le basta un personaje poseído por la conformidad y una trama autoperforante para hacer soñar a la materia y convertir a los objetos de sumisión del realismo en monstruos de paciencia. La burocracia en noche árabe o el sex appeal stalinista en pillow book. No faltarán imágenes residuales (una vez perseguidos y evanescidos los destinos) que se sumarán a esa serie incesante de estampas que la literatura de Daniel Guebel nos ha venido prodigando como ciclos de ukiyo-e. De la ballena liberada del centro del iceberg en La perla del emperador a Tandilito, en Mis escritores muertos. De los mamuts dinamitados (extraídos) de los lagos congelados en El absoluto, al kaiju inerte (ballena mutante o inmutada) de El sacrificio. Guebel, como el Alexander Scriabin de El absoluto, dice haber comprendido por extenuación la limitación de su proyecto estético del cambio constante. Uno dice haberse resignado a que la diversidad escondía el núcleo duro de la variación (la transfiguración) biográfica. El otro, haberse decidido a superarlos proponiéndose atravesar las fronteras del arte y transformar el rumbo del Universo en su totalidad. Le podríamos haber preguntado al autor de El sacrificio qué posición le parece más borgeana, pero asumiendo por defecto una tercera, guebeliana, algo nos distrajo.

***

En La boca del caballo (la novela de Joyce Cary), Gulley Jimson recuerda cómo se convirtió en artista: «Se me cayó un borrón en un sobre. Y como no tenía nada que hacer en ese momento, me puse a extenderlo con la pluma tratando de hacer que pareciera una cara. Y a continuación ocurrió que me puse a dibujar figuras en rojo y negro en el mismo sobre. Y desde ese momento me perdí». Esto acaso podría ser: se encontró componiendo. Vos hablás en Un resplandor inicial, al examinar el impulso que te lleva a escribir un libro, de una fulguración del instante supeditada a una serie de determinaciones anímicas. En el caso de El sacrificio, ¿cómo se dio esa relación, si es que la hubo? ¿O bien, qué voluntad inicial fue modificada –extraviada– por la escritura?

La boca del caballo es una de mis novelas favoritas: Joyce sí, pero Cary.

No me acordaba de esa invocación del azar, pero sin duda obró en mí, preparándome para descubrimientos posteriores. Cuando un escritor novel se queja de no saber cómo seguir su relato (en realidad, cuando no advierte que el empeño en continuar un plan inicial empieza a asfixiarlo), siempre le sugiero que busque un video donde se ve cómo Jackson Pollock va siguiendo las líneas que su pincel traza sin elección previa, encontrando la forma a medida que la busca. Es un ejercicio de sumi-é sin el gesto de cierre del artista japonés, que rasga con la pluma el delicado y fino papel de arroz, volviendo imposible la corrección. Claro que los Estados Unidos apenas llevan tres siglos de existencia, les falta mucho aún. En fin. Se dice que la CIA financió a Jackson Pollock y a la camada de pintores expresionistas abstractos, proponiéndolos como modelos de una ética de la libertad propia del “espíritu americano” y contraponiéndolos al bloque ideológico-estético de los artistas del realismo soviético sometidos a los dictámenes del Partido Comunista. Quizá la invocación al azar sea el modo de mostrarse que elige una secreta determinación que no se atreve a revelar su nombre. Lo que me gusta de Pollock es que su método sin método aparente terminó pintando representaciones coloridas, magníficas, del Universo.

Y en tal sentido –inescrutable–, ¿hacia dónde te descubriste yendo?

Justo hoy me acordé de algo que dice el protagonista de La boca del caballo (reescribo de memoria): “mi gesto favorito: el suave deslizar del pincel sobre la tela virgen, el arco de izquierda a derecha, el primer trazo de pintura. Después, todo es un quilombo”. Y me volvió la memoria del aprendizaje matutino de los primeros palotes, la mano yendo de izquierda a derecha. Y del aprendizaje vespertino en movimiento inverso, la grafía que va de derecha a izquierda: el aprendizaje de los palotes de idish (idioma del que no recuerdo nada). Mi pasión oriental, entonces, mi amor por la distancia, tiene que ver con el choque de un alfabeto con otro, de una escritura diferente de la otra desde direcciones opuestas. Obviamente, en la escuela del estado me decían “El ruso”. Así que llegamos a Rusia, llegamos a El sacrificio.

Sobre tu condición de escritor (“disposición para escribir”, decís en Un resplandor inicial) también has hablado de “el momento en que un texto, una frase, una idea o incluso un libro ajenos”, te dejan entrar y vos te apoderás de ellos y los usás como punto de partida. Hay un juego explícito, capcioso, en relación a esta signatura guebeliana en El sacrificio. Además de la desventurada Sonia Rosléiev, ¿hubo alguna otra lectura benéfica?

Hace unos años leí Los que susurran, de Orlando Figes, donde se narran con parsimonia aterradora los destinos de familias sometidas al aparato stalinista. Mi impulso inicial derivó en el deseo de contar un proceso de degradación desde la mirada de una narradora que sería testigo de acontecimientos que la incluían y cuyo sentido se le escapaba, como si poseyera una inocencia o ignorancia animal, sin reparar siquiera en que era pieza fundamental del engranaje. Si de algo sirve El sacrificio, al menos para mí, es porque me permite comprobar una vez más la diferencia entre intención y resultado, puesta en términos de escritura. Porque yo la imaginaba como una especie de santa laica, lo que le permitía ver el horror como a través del filtro opaco de la ignorancia, pero cuando releí las páginas de la novela me di cuenta de que mi pobre idiota poseía una especie de hiperconciencia que le permitía narrar lo que sabía como si lo ignorara. Escribí entonces un libro sobre la negación, sin darme cuenta. La desventurada Sonia Rosléiev es una invención completa o una evocación perfecta de un escritor mucho mejor que yo, Luis Chitarroni.

Mientras leía pensaba en la Perla –en este caso– de Klaus Patera. En el punto de partida de El otro lado, la novela de Alfred Kubin.

No leí la novela de Alfred Kubin. Pero tarde o temprano uno descubre que lo que escribe es lo que reescribe.

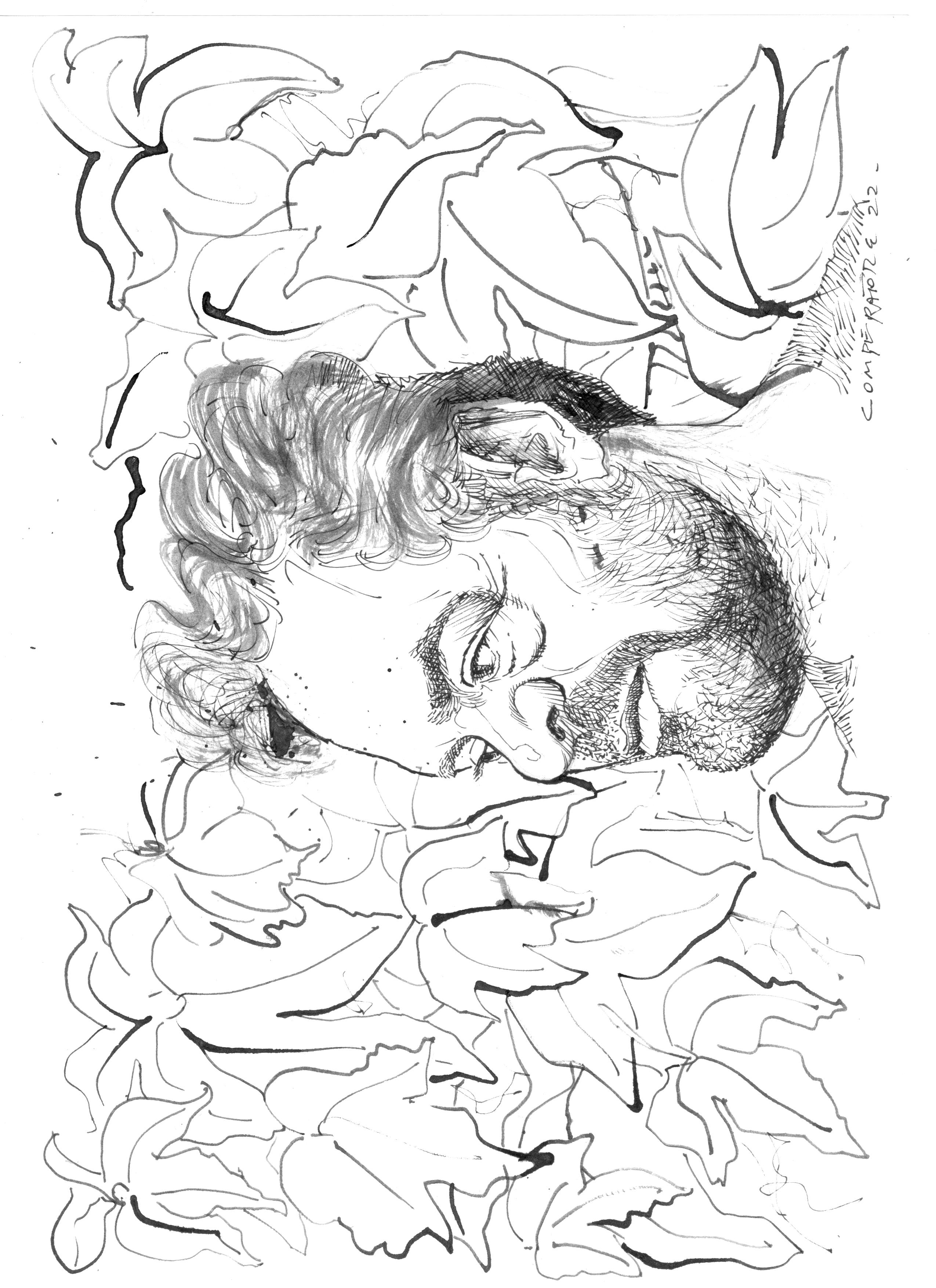

Daniel Guebel por Juan Carlos Comperatore

Daniel Guebel por Juan Carlos Comperatore

Sabés atribuirle o presagiar, más bien, una figura o una analogía física a la forma de una novela por encarar –los espejismos de la ruta, un sauce eléctrico, la técnica de ataduras del shibari–; también has escrito (en El caso Voynich) que “hay formas que sostienen que solo lo aberrante tiene el derecho de llamarse estructura”. ¿Cómo funciona en el caso de El sacrificio? Por momentos la estructura pareciera constituirse deliberadamente como un enigma, un avatar más de la trama.

Estoy de acuerdo. En el fondo, creo, la novela es una forma del cristianismo, que apuesta a una materia en transfiguración.

La barbarie y la abyección, en la novela aparecen como consecuencia –algunas veces inminente, otras efectiva– de una serie continua de razonamientos lógicos. Como si fuéramos (los lectores) absorbidos por una espiral sofista. ¿Ves en este sentido una apelación a nuestro clima de época? (En una parte se lee: “Volveremos literal lo metafórico”.)

No tengo intenciones de esa clase, pero sí entiendo que es un efecto de lectura. Stalin, que en la novela no se nombra, porque es el criminal Primer Motor Inmóvil, inventa o prefigura a un posible pero aun inexistente Putin.

Hay de hecho una suerte de leitmotiv en El sacrificio que tiene que ver con la pasividad o la fijeza operando como términos de la acción. La criatura marina en esa playa; la narradora haciéndose la dormida en la escena de los soldados; los ínfimos movimientos (tal vez de Gurdjieff) de la instructora en el centro de reclusión. ¿Esta búsqueda va en línea con lo que te propusiste averiguar en Un crimen japonés, tu novela anterior, cuando te preguntabas si una novela de acción podía trabajar la incertidumbre y la demora como programa? En este caso sería: ¿puede trabajar la inactividad, la detención?

Sí. La duración que se advierte excesiva vuelve sensible la percepción. Ahí el tiempo se convierte en materia (narrativa). Cómo narrar hasta la dimensión infinitesimal, transformar en extenso lo minúsculo, presentar la experiencia de la lectura como lo insoportable pero al mismo tiempo fascinante, de modo que se pueda seguir leyendo. Y todo eso dentro de un marco de acontecimientos tumultuosos y a gran escala.

En alguna de las distinciones que Héctor Libertella hacía entre la posición del escritor de carácter, el literato y el patógrafo, sobre este último en cierto momento dice: “Vive como perdido en las combinatorias, los anagramas, el ajedrez, la deformación. Lee sólo fragmentos, trozos, sonidos, trinos. No leerá Obras Completas, sino apenas efectos parciales. En esos efectos vienen a estar contenidas, también, infinitas posibilidades de anécdota”. ¿Qué tanto (o qué tan poco) te reconocés en esa silueta?

En todo. Pero a la vez, mi propia práctica me aleja de la patografía cien por ciento libertelliana, soy en todo caso un libertelliano impuro, porque también me tira la novela-novela, la novela gorda, llena de tramas, equilibrios, compensaciones, fulguraciones repentinas, donde se juega no solo el destino de una lengua privada sino también la vida de los personajes, en los que debemos creer.

¿Seguís escribiendo –como dice el narrador de Mis escritores muertos– para que Héctor Libertella te lea? ¿Lo imaginaste leyendo El sacrificio? (Pienso en la escena donde la narradora se pone a “limpiar sobre lo limpio”.)

Héctor desde muy temprano supo o anticipó cuál era mi campo de operaciones. Cuando escribí Mis escritores muertos lo imaginaba leyendo con una ceja alzada que yo escribía para él y diciendo: “bueno, bueno, Dani...”. Ahora más bien imagino lectores difusos, voces sin rostro.

Por último, ¿cuál es el secreto para escribir novelas dichosas?

No creo que existan novelas cien por ciento dichosas. Todas, en mayor medida, están filtradas por cierta melancolía. Sospechamos o sabemos de la muerte de su protagonista, el fin de una ilusión. Por eso, la literatura es una vocación que debería ser suspendida en el momento en que el dedo apunta a lo alto.

19 de octubre, 2022

El sacrificio

El sacrificio

Daniel Guebel

La bestia equilátera, 2022

176 págs.