Henchidos por un imaginario próximo a Luciano Lamberti y a Samanta Schweblin, los cuatro extensos relatos/nouvelles que componen Flores que se abren de noche, el último libro de Tomás Downey (Bs. As., 1984), son una invitación, tan literaria como cinematográfica, a un mundo en el que las marcas de género ─la ciencia ficción, el extraño, el fantástico─ delinean los límites ─radicales y ligeros, amorosos y aterradores─ de la condición humana.

En el cuento homónimo, la niña Anahí narra la primitiva cotidianidad de la vida en el Delta bajo la déspota tutela de su tía. Limpia la casa y trabaja en la huerta junto a Migue, su primo (tal vez su hermano), con quien cultiva un amor que crece sin distinguir los límites de la sangre. La tía no los pierde de vista un segundo; lo que la moviliza, sin embargo, es menos el escándalo del incesto que un resentimiento pasado: es que su finada hermana, madre de la protagonista, engatuzó a su hombre y tuvo un amorío con ella. Así, la tía proyecta sobre la niña el odio ─machista─ hacia su hermana, y la golpea tanto física como simbólicamente con comentarios denigrantes. "En mi casa no van a hacer chanchadas, dice, te conozco, te veo la porquería en la mirada, como tu mamá, igualita a tu mamá. Cuando papá le daba con el cinto, ella gritaba de contenta".

En "CET" una lluvia de meteoritos deposita miles de extraterrestres que imprimen un parate ─momentáneo─ en la vida citadina; los CET son seres relativamente pequeños, de forma tubular y espesura gomosa, que ruedan y se arrastran como babosas, sin ningún tipo de parecido humano. Lucas adopta uno y Pedro, su pareja y protagonista del relato, se enfurece. Los malentendidos entre ellos parecen ─solo parecen─ haber arribado junto con los extraterrestres; Downey, un humanista millenniall, convierte el arribo de los CET en una excusa para subrayar que el quiebre comunicacional entre ellos es preexistente; del mismo modo, el diverso trato del que son objeto los CET enfatiza los alcances del amor, los matices del humor y los extremos de la crueldad propios, todos ellos, de la humanidad. Casi como una literalización de la metáfora, la caída del meteorito sobre la terraza ha dejado en el techo de la habitación de Pedro y Lucas una grieta que lo surca al medio. Una herida en la relación, al fin y al cabo, que no saben cómo cicatrizar. Un cuento carveriano con bichos extraterrestres que, como gatos o bebés, pululan de aquí para allá, y que el talento de Downey torna extraños y repelentes al principio, encantadores y dulces luego.

Aquello de que los CET eran casi una excusa para hablar de otra cosa (de esa cosa contradictoria y burbujeante que es el ser humano), puede decirse del texto que cierra el libro, "Hombrecito". La niña Catalina ha perdido hace poco a su madre; recibe para su cumpleaños un regalo muy especial, eso que, supuestamente, desea en verdad: un muñeco de juguete, el mentado Hombrecito. Juguete que, para el lector, no deja de ser (otra cosa) más que un humano en miniatura. El Hombrecito reflexiona, piensa, habla, dialoga con la niña. Siente. Vive para ella. Y no sólo representará para Catalina la posibilidad de un nuevo vínculo, sino el modo de recuperar a su mejor amiga, atrapada en las tramoyas de su nuevo novio y su círculo de malandrines. Downey construye con sagacidad una tensión escalonada, en la que, de nuevo, el Hombrecito es objeto de la más tierna humanidad y de su perfil más cruento. Un relato fuertemente visual, que el flanco perturbador e inquietante de Spielberg no dudaría en filmar. En el ominoso "La paciencia", reescritura de una tradición literaria por la que circulan, entre muchos otros, los nombres de Mary Shelley y W. W. Jacobs, Stephen King y Mariana Enríquez, una madre llena formularios y solicitudes, acepta las condiciones que un instituto médico explicita para que su hijo, muerto en un brutal accidente de tránsito, sea vuelto a la vida. Los "reanimados", claro, resucitan siendo una sombra o, mejor, un zombie de lo que una vez fueron. Fotosensibles, viven como vampiros acurrucados en los rincones, lejos de cualquier estímulo estridente. Respiran con fuerza ─con intolerable fuerza─ cada vez que una persona se les acerca; no se comunican, no comen sólidos; no se sabe, en última instancia, qué es lo que habita dentro de sus cuerpos. En un sentido, son la contracara de los Hombrecitos, y se juega en ellos, concretamente en el vínculo de la madre protagonista con su hijo reanimado, otro aspecto irrevocablemente humano: el dolor intransferible del duelo.

En Downey lo rural exacerba lo primitivo, lo atávico, reduce al hueso la condición humana; la ciudad, por su parte, camufla con detalles futuristas, con tráfico terrestre y aéreo, con avanzadas técnicas científicas, con extraterrestres, la angustia que apareja la soledad, el abandono, la muerte. Y ya sea porque cursan una "trágica orfandad" (para usar la expresión de Alejandra Costamagna); o porque conviven a regañadientes, furiosos y anhelantes, con su costado ominoso, estos personajes poseen un don ambiguo: percibir el tipo de belleza perturbadora que emana, exclusivamente, de las flores que se abren de noche.

1 de septiembre, 2021

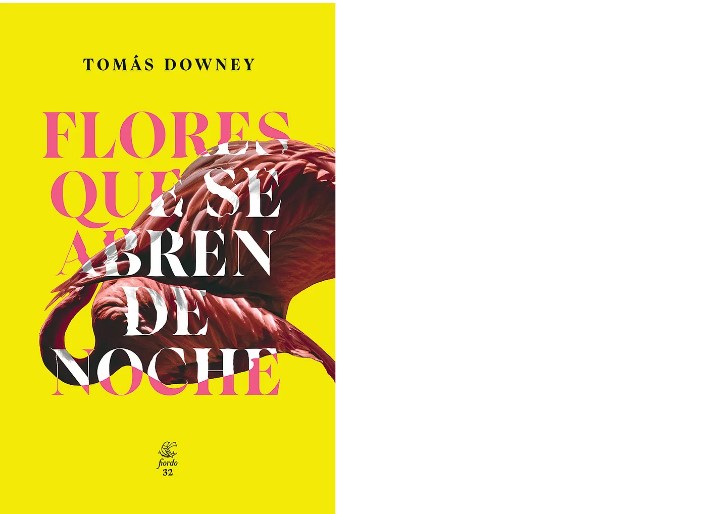

Flores que se abren de noche

Flores que se abren de noche

Tomás Downey

Fiordo, 2021

208 págs.