Una nena atraviesa un camino de tierra cargando entre brazos a su gato muerto. No es una imagen fácil de olvidar. Si además la escena se extiende en un travelling de larguísimos minutos donde vemos el rostro impasible mientras avanza, el animal inerte colgando bajo la axila, los ojos de la nena como dos trozos de hielo, diría que es casi imposible. Quienes hayan visto Sátántangó, la película de siete horas y diecinueve minutos de duración del húngaro Béla Tarr, saben de lo que hablo. Susan Sontag dijo que le encantaría verla todos los años por el resto de su vida. Quizás ella se hubiera alegrado al enterarse de que el amigo de Tarr, guionista de sus películas y autor de la novela sobre la cual se basó el film, László Krasznahorkai, acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura.

La frase con que la Academia Sueca celebró su coronación: “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”, al contrario de lo que sucede con la nena y su gato muerto, es perfectamente inocua y olvidable. ¿A quién le importa todavía el premio Nobel? Más allá de la difusión masiva impensada que alcanzan las y los autores premiados, del negocio de las casas de apuestas, del festival de traducciones que promueve, del beneficio económico para las editoriales que compraron los derechos y para el propio autor, que embolsa 11 millones de coronas suecas –casi un millón de euros–, ¿para qué sirve el premio? ¿Cuál es el criterio de calidad literaria con el que los 18 miembros de la Academia evalúan a escritoras y escritores de todo el mundo, según el cual premian obras tan disímiles como las de Bob Dylan, Hang Kang y Krasznahorkai? Misterio. En cuanto a la literatura, en cada caso el tiempo y los lectores tendrán la última palabra.

Según el escritor y ensayista Matías Serra Bradford, el tema central de las novelas y relatos del flamante Nobel es la puntuación. Consultado Krasznahorkai por el asunto, ya con el solemne traje sueco puesto, respondió: “No. Mis novelas tratan del intento de invocar el Universo y de la imposibilidad de hacerlo”. Como Sebald o Thomas Bernhard o Bohumil Hrabal (ninguno ganó el Nobel), el húngaro trabaja con frases interminables, encabalgadas, en las que cada término viene a potenciar el anterior, a manijear la enumeración, a saturar el sentido, o simplemente a marcar todos los puntos intermedios que enhebran una acción cualquiera, como en un plano lentísimo de Béla Tarr.

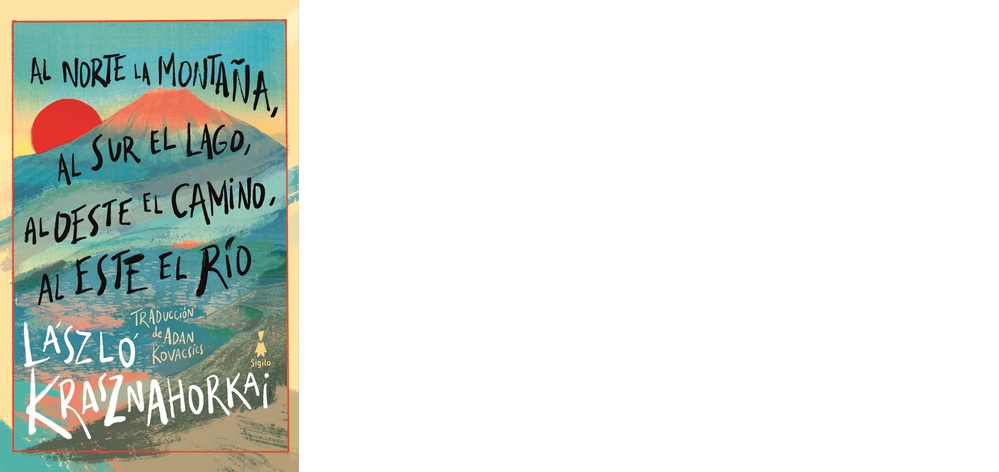

El título Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río (Editorial Sigilo, 2025) hace alusión a los paisajes que, desde los cuatro puntos cardinales, defienden un monasterio budista. Esta novela japonesa de Krasznahorkai narra un oxímoron: el viaje inmóvil. Después de su arribo a un pueblito al sudeste de Kioto, el nieto del príncipe Genji no hace nada: es un hombre que está solo y espera. Durante decenas de páginas, espera que alguien del monasterio lo reciba. Nadie lo recibe.

La prosa entonces cae rendida a los pies de la cultura nipona y, víctima de esa fascinación, describe con frenesí arquitectónico los pórticos, pabellones, puentes y muros, las distintas subdivisiones del monasterio, elabora un catálogo de vientos, rastrea el origen de las piedras de una jardín zen, se concentra en un Ginkgo “terriblemente extraño e indescifrable entre todas las plantas”. Cautivado por el Japón ancestral (el posterior a 1868 no le interesa para nada), el narrador recuerda al monje Kobo Daishi, nombra indistintamente las cosas a la manera occidental –“depósito de sutras”– o con su vocablo japonés: kyozo. Y el viaje se mantiene inmóvil hasta la página 94, donde algo pasa: un séquito busca desesperadamente al nieto del príncipe Genji, nombre que Krasznahorkai toma de la que es considerada la primera novela de la Historia, La novela de Genji (siglo XI), escrita por una mujer, Murasaki Shikibu.

Acciones mínimas recorren los 49 capítulos de la novela (son 50, pero uno desapareció antes, como desaparece el personaje en ese jardín secreto que nadie vio dos veces): el nieto del príncipe Genji intenta saludar a un superior, fracasa; se marea, reza, tiene sueño, admira las bibliotecas y paladea los hallazgos. Uno de ellos provoca una digresión extrañísima. Se trata de una especie de cuento borgeano dentro de la novela que involucra a un escritor falso –Wilford Stanley Gilmore– dedicado a refutar la idea de infinito del matemático Georg Cantor con argumentos y con insultos, que la traducción del chileno Adan Kovacsics (y la mano de los editores de Sigilo) acercan pícaramente al lector porteño: entre las dos mil páginas del libro de Gilmore se lee un “la puta que los parió”.

Al norte la montaña... es una novela asfixiada por la romantización del viejo Japón imperial. Su personaje principal es literario, casi transparente, afantasmado, sin profundidad psicológica, pero con un aparente deseo de diluirse en los secretos y maravillas de la tradición milenaria a la que se entrega. Dos pasajes de Al norte la montaña... parecen sacados de otra novela: el capítulo XVI, que describe minuciosamente la agonía de un perro –“un animal molido a palos subía por la pendiente”– en su afán por morir bajo la copa del Ginkgo. Y ese zorro que también muere, donde otra vez la prosa de Krasznahorkai brilla: “En esa mirada paralizante, inmóvil, confusa y roja ya no ardía ninguna locura. En esos ojos se quebró la luz”. Dos escenas que estremecen, como aquel travelling de Béla Tarr. Recuerdo una tercera, del tándem Tarr/Krasznahorkai, perteneciente al film Armonías de Werckmeister, basado en la novela Melancolía de la resistencia,en la que los personajes caminan alrededor del cadáver de una ballena. Me pregunto qué tendrán estos húngaros con los animales muertos.

29 de octubre, 2025

Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río

László Krasznahorkai

Traducción de Adan Kovacsics

Sigilo, 2025

176 págs.

Crédito de fotografía: Franco Origlia.