Con el fin de superar las formas instituidas y canonizadas para volver “literatura” periodos o episodios clave de la historia, tanto remota como reciente, próxima, familiar, todavía latente, existen o se inventan –afortunadamente– otros modos de contar que evitan mirar de frente o desde adentro el o los acontecimientos que se pretenden narrar. Perspectivas tangenciales, sugestivas; puntos de vista elusivos e inesperados, la experiencia marginal y silenciada por la Historia de quienes decidieron o no pudieron ser los actores estelares de una revolución, de una guerra o de la eclosión de una crisis social, económica y política. Es posible que Carlo Ginzburg, el padre de la llamada “Microhistoria”, haya puesto en valor la importancia de esos testimonios, de esos relatos secundarios u omitidos que la escritura ficcional ha explotado aprovechando la potencialidad que revisten esas voces en sordina, las vivencias mínimas de quienes no fueron los artífices directos de esos sucesos.

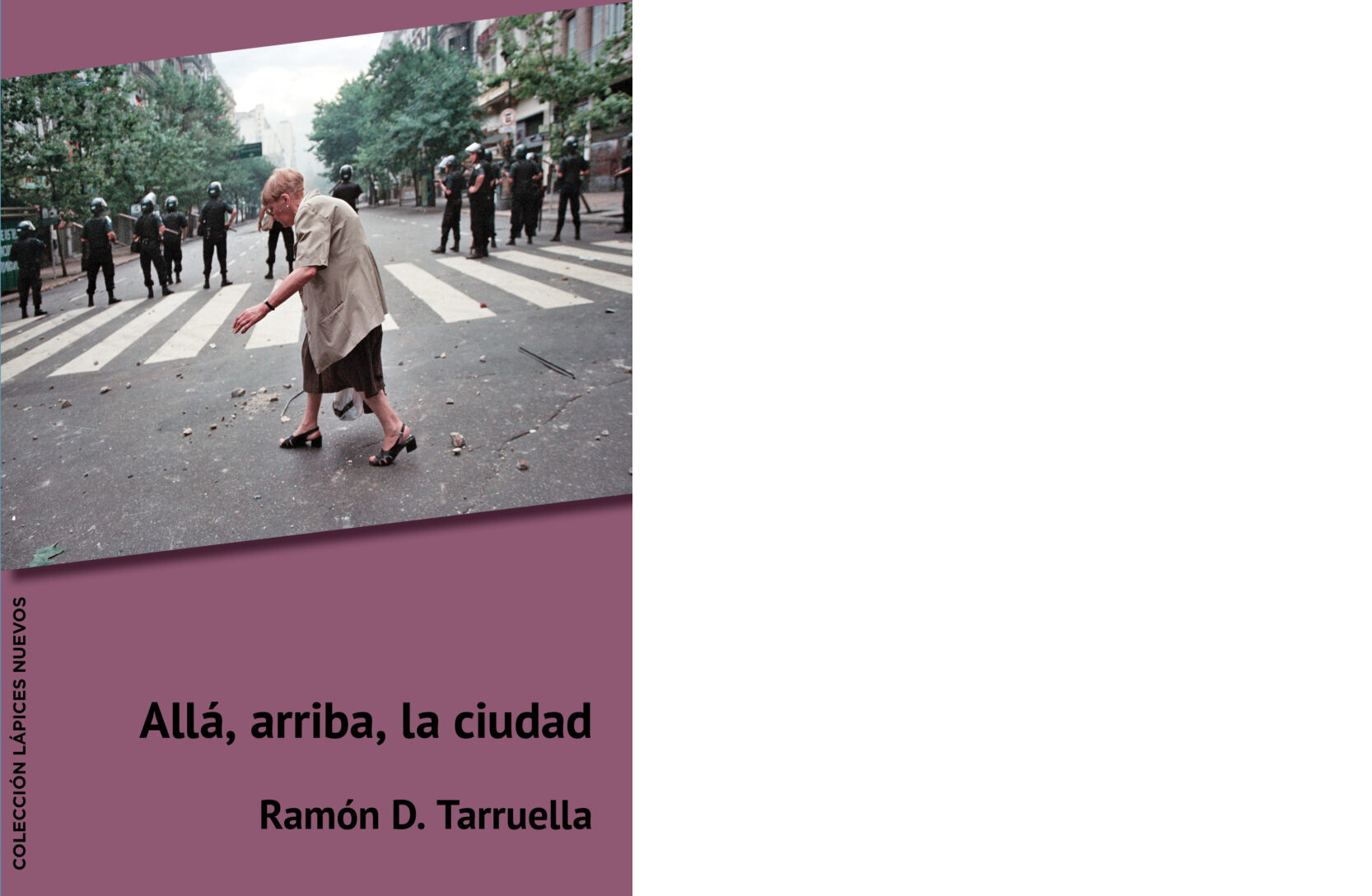

Desde ese margen, desde ese aparente punto ciego, Ramón D. Tarruella eligió contar la última –hasta ahora– terrible y memorable revuelta popular que sacudió a nuestro país, aquella que ocurrió entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001 y que aceleró la caída del presidente aliancista, Fernando De la Rúa. El resultado, esta novela breve: Allá, arriba, la ciudad, obtuvo en el año 2008 el segundo premio en el Premio Luis José de Tejeda (Córdoba, Argentina), con un jurado conformado por Tununa Mercado, Perla Suez y nuestra admirada Angélica Gorodischer. En el año 2022, esta novela vuelve a editarse (su publicación original fue en 2009) por la editorial Los Lápices, dentro de su colección Lápices Nuevos, y está acompañada de un prólogo de Tununa Mercado, que recupera su discurso durante la primera presentación de esta obra.

Tal como se anticipa en el título, los protagonistas, Roberto, Julián y Silvana, “integrantes del plantel de mantenimiento” de un teatro emplazado en un subsuelo, no se encuentran “ahí”, donde se desencadenan los hechos, sino que están dedicados a sus tareas de electricidad, carpintería y limpieza para una función que no será cuando, desde el exterior, les llega el primer sonido que les advierte que algo fuera de lo común, algo que fractura la rutina, está ocurriendo. A ese “primer estruendo breve y seco” les seguirán otros ruidos que ellos, aisladamente y sin atreverse a salir, recluidos voluntariamente en el sótano-refugio, para “evitar así una desconcertante huída por las calles que perdían su rumbo y su origen”, van a escuchar y a intentar interpretar para averiguar qué está pasando allá, arriba, en la ciudad. Las explosiones, las cargas de la caballería, los gritos y las corridas, las seguidillas de disparos asesinos, el silencio de la calma que precede a la tragedia se van filtrando en esa otra dimensión provocando diferentes ecos, resonancias y recuerdos en cada uno de los personajes.

Roberto, Julián y Silvana no pueden ver. No reciben noticias de amigos o familiares que les relaten lo que sucede afuera. No hay un televisor, una radio, ningún medio de comunicación que se haga cargo de informar, de convertir en un discurso lógico, aquello que, a juzgar por las impresiones auditivas que reciben, es el caos mismo.

De esta forma, el planteo de Tarruella remite, de alguna manera, a uno de los cuentos de la última etapa de Ítalo Calvino, “Un rey escucha”, incluido en el libro Bajo el sol jaguar, que se publicó de manera póstuma en 1986. En el texto de Calvino se presenta a un rey quien, sentado en su trono y no pudiendo levantarse de allí, mantiene su contacto con el mundo circundante solamente a través del sentido del oído, escuchando todos los sonidos que llegan a su encuentro y tratando de decodificar en ellos los peligros que lo acechan y ponen en jaque su poder absoluto. Pero mientras este personaje pone en duda la posibilidad de que a cada sonido le corresponda un único significado, instalando en el lector la certeza de la ambigüedad semántica de los sonidos, los empleados de mantenimiento de Tarruella, en cambio, más que abrirse a múltiples interpretaciones, pueden armar con ellos un sintagma, un enunciado lineal que es, posiblemente, el discurso de la crisis, el relato coherente de un país fracturado que se está derrumbando. De cualquier manera, en ambos casos, en lugar de la mirada, el sentido convencionalmente privilegiado, es la audición la única forma que, tanto el rey como los empleados del teatro, disponen para acceder y conocer la realidad.

Sin pretender ingresar en arduas discusiones teóricas, quisiera destacar la particular escritura de Tarruella que, en su compleja sintaxis, en el fraseo prolongado que amenaza con volverse infinito en su acumulación de coordinadas y subordinadas genera, por un lado, un efecto de búsqueda de la totalidad, una voluntad de decir (escribir) todo, de no omitir ningún detalle y, por el otro, recuerda la prosa (poética) excesiva de Juan José Saer, una escritura que se expande y se concentra, y que, como señala Florencia Abbate, emplea “recursos como la pausa reflexiva, la repetición y las anacronías temporales, yendo y viniendo hacia atrás, con un estilo que se caracteriza por el amplio período durativo de las frases, su ritmo y su musicalidad”. En esa dirección, me parece, fluye la narración de Tarruella, poniendo en tensión el tiempo subjetivo de los personajes y el tiempo de los acontecimientos, reelaborándose y formulando una y otra vez historias y episodios menores que ponen a prueba la capacidad del lenguaje para representar lo real. “Lo mismo había pensado Julián cuando descubrió la conformidad de su compañero al leer las instrucciones, el trabajo coordinado facilita las cosas, dedujo, pero todo eso fue antes del primer estruendo, cuando llegaron al teatro que años atrás sirvió de sótano y depósito de una fábrica de galletitas, propiedad de una familia italiana, oriunda de Brescia, al noroeste de la península, región del buen vino y cálida por los vientos del lago Garela”.

Una vez que, como lectores, aceptamos este pacto de lectura que nos propone el autor, podemos avanzar y recorrer sintiendo en la memoria la espina de aquellos lejanos y cercanos días finales del 2001; sin grandes expectativas, claro, y sin esperar idealizadas redenciones porque, como advierte la contratapa, citando el acta del jurado del concurso Luis José de Tejeda, estamos frente a “un libro fuerte, sin recompensas, consciente de la inminencia de algo, de un derrumbe que obliga a cerrar los ojos”.

13 de julio, 2022

Allá, arriba, la ciudad

Allá, arriba, la ciudad

Ramón Tarruella

Los lápices, 2022

116 págs.

Crédito de imagen: Alejandra López.