Gerald Hugh Tyrwhitt-Wilson nació el 18 de septiembre de 1883 en una casa señorial de Shropshire, Inglaterra. Su padre, alistado en la marina, por cuestiones de oficio aparecía poco por casa. Su madre –de suculenta dote y privilegios varios– se interesó menos por su crianza que por el dudoso lujo de la caza. Encontró en las abuelas –asegura el traductor Agustín González– y especialmente en Mrs. Matchett, la ama de llaves, el cobijo necesario para una educación amorosa y contenida.

Gerald fue enviado como pupilo al colegio Emley, donde conoció a un joven admirable, de apellido Longworth, que supo embelesarlo cual dios griego y le serviría como modelo literario para un relato que escribirá mucho, mucho tiempo después. Este hombrecillo –de Gerald hablamos– tuvo, como tantos hombres y mujeres de genio, un paso intrascendente por la secundaria. Posteriormente, al encarar una carrera diplomática, sus logros fueron, del mismo modo, mediocres.

Ocurrió, sorpresivamente, en 1918, a los 35 años: se convirtió en Barón de Berners por la suerte de haber nacido con un tío lejano que ostentaba semejante título. En una expresión que denuncia el tono literario que, por momentos, interesaba al ahora Lord, Agustín González afirma: “El mismo Berners solía decir que para que eso sucediera [se refiere al hecho de haberse consagrado como barón], una fila entera de Tyrwhitts había tenido que caer de un puente o ser atropellados por un autobús de camino a una fiesta familiar”.

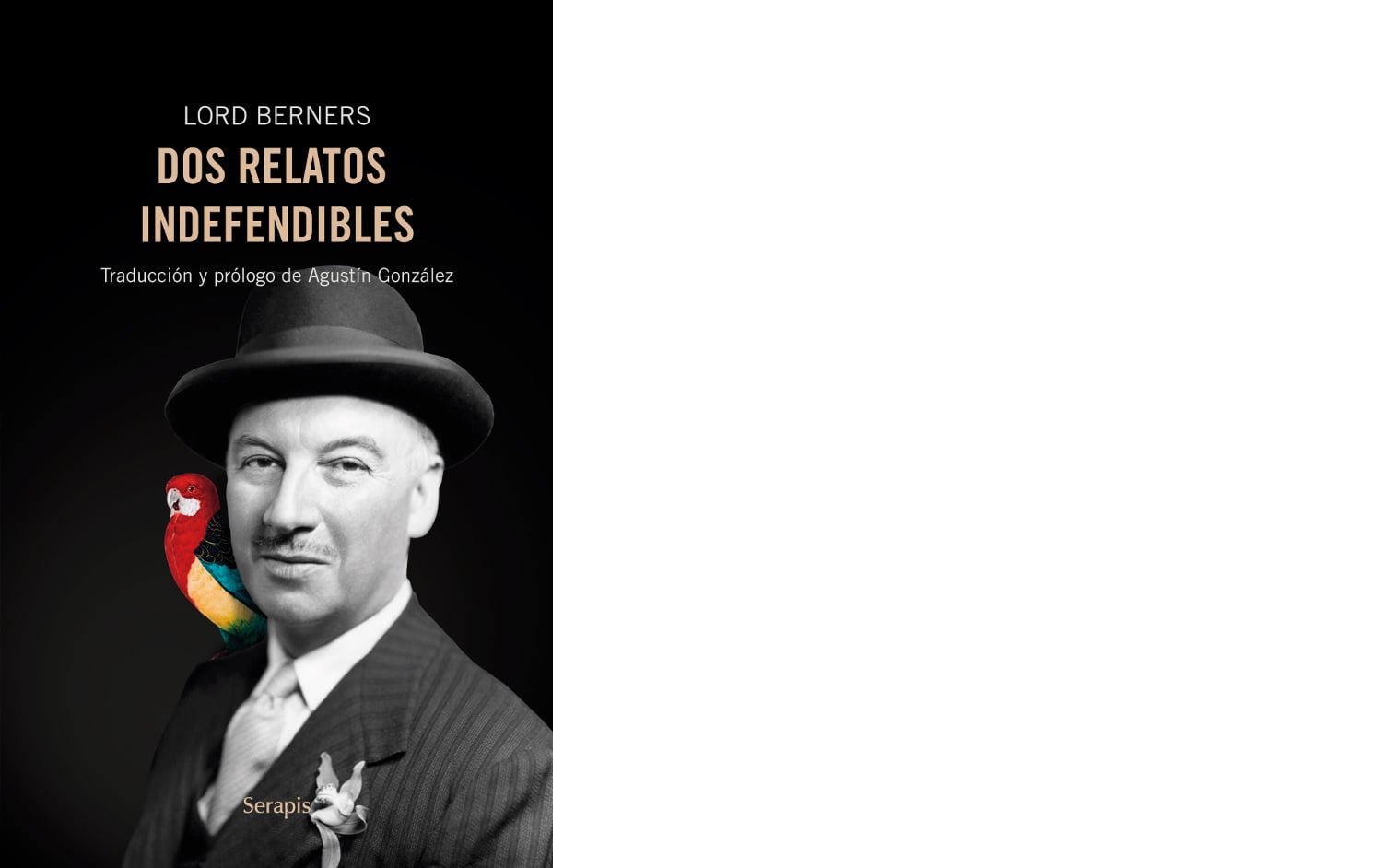

Pero más allá del azar que debe rozar a cualquiera para ser galardonado por la realeza, no habría que restarle mérito (mérito, justamente) a este delicado diletante que compuso música para piano y orquesta, ballets y una ópera; incursionó en la pintura y, claro, dejó una obra literaria de peculiar garbo. La editorial Serapis publicó a fines de 2024, a modo de dueto contrapuntístico, Dos relatos indefendibles, cuentos de tonos dispares aunque significativamente fechados por dos traumas históricos: las guerras mundiales.

En El señor Pidger, de 1939, un matrimonio auténticamente enamorado viaja en tren hacia la grandiosa residencia de un tío achacado y añoso, aunque de robusto patrimonio. Deben caerle en gracia para heredar su inmensa morada y lo que trae consigo. Son conscientes de que si algo disgusta al tío –casi tanto como los políticos– son los perros. La esposa del matrimonio, adoradora incansable de su perrito pomeriana –el señor Pidger, ni más ni menos– se rehúsa, sin embargo, a dejar al espécimen en su casa. Ha aceptado, prácticamente a regañadientes, llevarlo escondido en una canasta. El relato juega con la divertida tensión del descubrimiento del viejo y las posibles consecuencias. El final, de todas formas, arroja una pátina de sentido humano –y político– que resemantiza un texto que parecía agotarse en la letra.

En el segundo relato, “Percy Wallingford”, de 1914, la admiración por un joven esbelto y extremadamente seguro de sí mismo roba el interés del narrador y del texto. Superlativo en todo –elegancias y modas; estudio y profesión– Percy, el hombre adorado –el mismo del título, modelado a imagen del mozalbete que el autor conociera en el colegio– parece conseguir todo de todos. Repentinamente, este ser (que si le restaba ascenso alguno era, como señalara un conocido suyo con envidia mal disimulada, el del acceso al Paraíso) se viene a pique. Desmejorado física y psíquicamente, la culpa –cuándo no– parece ser de su esposa, que encierra en su figura un poder, cuanto menos, extraño, casi fantástico.

Una congoja más o menos solapada pervive luego de la lectura general del volumen. No sólo los tentáculos de la guerra dejan tras de sí esa materia viscosa que todo lo envenena; también el Progreso, el avance de la urbanización en las antiguas capitales del mundo, modifican una manera de ser y un modo de interacción que todo hedonista del siglo XIX detestaría. Queda la literatura, sin embargo; y queda el arte en general, testimonio de la sutil inteligencia de hombres y mujeres de tino agraciado que sabe cómo enrostrarle, al ser humano, su torpeza a la hora de apreciar los pequeños grandes asuntos que hacen de la vida una singularísima piedra preciosa.

26 de marzo, 2025

Dos relatos indefendibles

Dos relatos indefendibles

Lord Berners

Traducción y prólogo de Agustín González

Serapis 2024

108 págs.