A partir de los años setenta, uno de los recurrentes intereses del semiólogo, lógico, filósofo del lenguaje, ensayista y novelista italiano Umberto Eco, consistió en desacreditar el posicionamiento teórico que el filósofo francoargelino Jacques Derrida había consolidado con su revolucionario Firma, Acontecimiento, Contexto, de 1971. Entre las ideas más provocadoras (y productivas) que el texto propone se encuentra la problematización de la intención en el proceso comunicativo –central en el pensamiento conferenciante de John Austin, una década atrás– y la noción de la ausencia (autoral, intencional, contextual) como constitutiva de la escritura.

Volviendo a Eco, me gustaría en estas breves líneas retomar su postura, explicitada en su ensayo “Sobre algunas funciones de la literatura”, recogido en el libro Sobre literatura, publicado en el 2002; me gustaría retomarla, digo, junto con sus supuestos y consecuencias, sin tildarla de autoritaria, reaccionaria o represiva. No hay que olvidar que gran parte del campo intelectual argentino, psicoanalizado por las metáforas nietzscheanas del postestructuralismo francés, adolece de los conceptos de interpretación, intención, y verdad, y, apropiándose de Borges (interpretándolo, diría yo), considera que los textos están allí for the taking, para subordinarse, solamente, a los caprichos del lector. Por lo tanto –ausentes el autor, las intenciones del texto y el contexto–, de un texto puede decirse cualquier cosa. Desde la teoría literaria, es un planteamiento válido y enriquecedor; desde la semiótica y la filosofía, por el contrario, es, sencillamente, –usando un término que Eco adscribiría– mala fe. Este es el núcleo de la polémica que el novelista italiano sostiene con Jacques Derrida o, más bien, con los derridianos, ya que el problema yace en la legitimación académica de esta teoría. Las invectivas, en el campo argentino, de intelectuales y artistas consagrados como Juan José Saer, César Aira y Beatriz Sarlo, ridiculizan estas aproximaciones textuales directa y en ocasiones indirectamente, a través del menosprecio a la figura de Eco.

Todo texto narrativo tiene sus verdades, sostiene Eco, en la medida en que es posible llevar a cabo, respecto de su contenido y continente, algunas afirmaciones irrefutables que –por derridiano que uno se sienta– no pueden contradecirse. Ciertos personajes y ciertas historias (aunque también así objetos y acciones narrativas), desde Homero hasta Balzac, desde Conan Doyle hasta Ian Fleming –lo que incluye entonces las variadas formas de la literatura, que surgen con los relatos orales, pasan por los movimientos estéticos para terminar con los géneros de masas– viven entre nosotros. El sentido común –que Eco ve con buenos ojos, en la estela de C. S. Peirce– los entiende y acepta como “hábitos culturales” y “disposiciones sociales”; por ello podemos utilizar, por ejemplo, categorías de la ficción para dar cuenta de aspectos muy diferentes de la realidad extratextual (que el semiólogo ha denominado en distintas partes “el mundo del lector” y que para Derrida estaría ausente en tanto que contexto): “comprendemos perfectamente cuando decimos que alguien tiene un complejo de Edipo, un apetito pantagruélico, un comportamiento quijotesco, los celos de un Otelo, una duda hamletiana…”.

Hay un acuerdo tácito, una convención social, que acepta que los personajes literarios y algunas de sus peripecias literales (que por la síntesis a la que me obliga este escrito llamaré “clásicos”) son, ni más ni menos, una realidad cultural a la que adscribe toda la comunidad de lectores. El trayecto de Caperucita Roja, el desciframiento del enigma por parte de Edipo, el suicidio de Werther y el de Ana Karenina, el domicilio donde reside Sherlock Holmes: afirmaciones, hechos narrativos incuestionables o, mejor, inamovibles; tal es la “fijeza” en la que el acervo cultural –y la literalidad del texto– los mantiene. Porque viven tanto en las páginas de sus libros como en las de la memoria colectiva. Desde esta perspectiva, el concepto de reescritura obedece a una alteración (o “migración”) de alguno de estos hechos que no supone, desde luego, una carencia o una copia, sino una divergencia respecto de algún tipo de elemento narrativo que tanto la comunidad lectora conoce o ha escuchado –porque los textos, asegura Eco, son como partituras–, a priori.

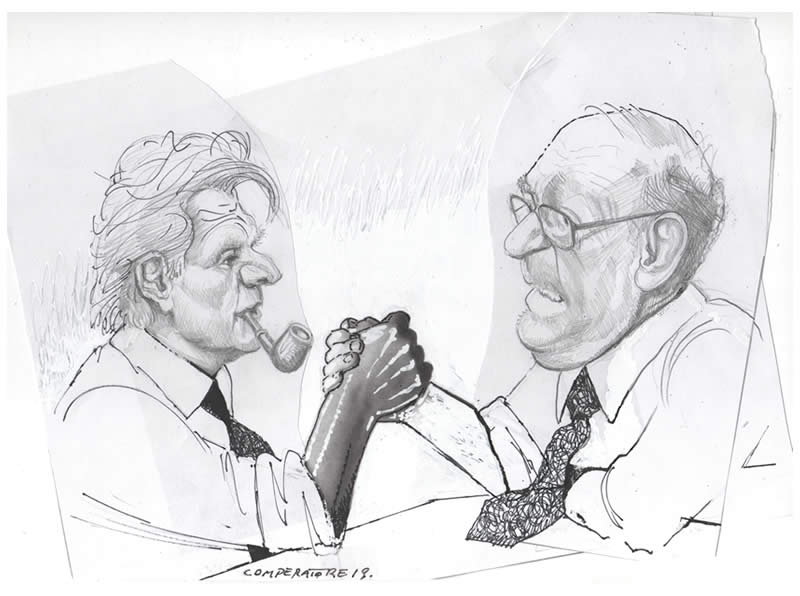

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

A su vez, la cultura digital es la condición de posibilidad para que el uso derridiano de los textos se dé en toda su materialidad (y convergencia). El hipertexto y las conexiones que sus links habilitan, penetrando de un texto a otro, sirven como plataforma ideal para estimular un tipo particular de escritura creativa y para hacer un uso, casi surrealista, del destino de las narraciones y de los personajes; nos hallamos en el tiempo en el que la reescritura infinita de los clásicos está al servicio –al antojo– de cada usuario o de cada grupo virtual. En sí mismo, nada hay de malo con esto (después de todo, Eco no se ha convertido en un apocalíptico radical): ya las formaciones de la primera y segunda vanguardia han realizado acciones semejantes. El problema son las implicancias que subyacen a esta práctica escritural convertida en norma o estándar. Sujetos a arbitrariedades individuales, los destinos comunes de ciertas historias y personajes se disolverían en el presente sin historia de la posmodernidad. El problema, de nuevo, es tanto semiótico como filosófico y ético: ¿qué quedará de la sociedad occidental –de nuestros vínculos– si decidimos creer que ya no hay razón, que ya no hay ningún tipo de verdad o de relato, por mínimo que sea, por el que vale la pena luchar? Cuestionar las “verdades literales” de los textos y la “legítima” gama interpretativa que generan significa poner en jaque lo que, posiblemente, sea la última de las creencias, el último de los pilares, que sostiene nuestra forma de vida. Para Eco defender la interpretación (una semiosis entre lector y texto que este último propicia y a la vez legitima) y desautorizar la diseminación (esa eyaculación de sentido que los críticos derridianos vierten arbitrariamente sobre el texto), antes que una discusión académica, representa una resistencia frente al intento por horadar la última de las certezas occidentales.

Hay una función indispensable, afirma el novelista, una función educativa que brinda la literatura –y que, si no me equivoco, retrotrae en cierto modo al valor que las tragedias clásicas cobraban en la estructura social de la Grecia Antigua– que el uso derridiano y virtual de los textos desvanecería: “Esto es lo que nos dicen todas las grandes historias, si acaso sustituyendo el sino a Dios, o las leyes inexorables de la vida. La función de los relatos «inmodificables» es precisamente ésta: contra cualquier deseo nuestro de cambiar el destino, nos hacen tocar con nuestras propias manos la imposibilidad de cambiarlo. Y al hacerlo, nos cuenten los que nos cuenten, cuentan también nuestra historia, y por eso los leemos y los amamos. Necesitamos esa severa lección «represiva». La narrativa hipertextual puede educarnos a ser libres y creativos. Está bien, pero no lo es todo. Los relatos «ya hechos» nos enseñan también a morir”. ¿Cuáles serán los límites de la humanidad si la literatura dejara de recordarle el tamaño de su esperanza y la conciencia de su finitud?

A pesar de toda su (contra) argumentación, pienso que Eco intuye que la “herejía” derridiana terminará, eventualmente, por pasar de moda debido a razones de peso antropológico (que teorizó, por ejemplo, en La estructura ausente y en Tratado de semiótica general): la cultura humana comienza a forjarse con la producción y el reconocimientos de signos, o si se prefiere, con la posibilidad de emitir y de reconocer intenciones comunicativas. El desarrollo de la cultura equivale también al del lenguaje y al de la transmisión de determinada historias (de determinada literatura); y este tipo de narraciones, al igual que la lengua, no se deja gobernar por los impulsos del individuo. “La verdadera lección de Moby Dick –dice Eco– es que la ballena va donde quiere”.

Con Juan Comperatore hemos conversado, siempre irresolutamente, cuán apocalípticos o integrados nos consideramos respecto de la clase de incidencia y penetración que los medios de comunicación tienen en la sociedad. A veces, le comento a Juan, me despierto un poco más apocalíptico, a veces un poco más integrado. Es el mismo vaivén intelectual y emocional que suelo experimentar con las ideas profesadas por Eco sobre el destino literario (es decir humano) y su concepción hermenéutica y existencialista de las Letras. Por momentos veo el asunto más derridianamente, por momentos me pienso más cerca de Eco. Aunque, para no faltar a la verdad, la certeza de Boscoe Pertwee, que el semiólogo cita en Kant y el ornitorrinco, nunca me abandona: “Hace tiempo estaba indeciso, pero ahora ya no estoy tan seguro”.

30 de enero, 2019