Como es sabido, en Viaje olvidado, primer libro de cuentos de Silvina Ocampo publicado en 1937, se descubren una serie de niños que personifican distintas aristas de una temática recurrente en su poética: la infancia. Perversos, angelicales, asesinos, ingeniosos, manipuladores, cínicos, víctimas: tal es la heterogeneidad de los niños y niñas en los textos de Ocampo; textos que esbozan, cuanto menos, una idea: poco lugar hay en la niñez para la inocencia. Algunos casos: Germanie, la pequeña hija de un chofer, tal vez por un resentimiento de clase, corta de cuajo, con “palabras llenas de sangre”, la idealización que una niña tiene respecto de cómo nacen los bebés; Aurelia, como sonámbula o médium, trastorna la paz nocturna de la familia Linio Milagro con sus góticas melodías de piano hasta ser consumida finalmente por el fuego que devora el caserón familiar; Tirso, el niño de siete años que perturba la cotidianidad de Octaviano, el vendedor de estatuas, cansado de acecharlo día tras día, termina por asesinarlo; y la severa y exacta institutriz Miss Harrington yace impotente y frustrada ante el desinterés y la romántica unión de tres hermanitas.

En estas narraciones la intromisión de los niños y niñas en la esfera adulta suele ser disruptiva. La mera existencia de los chicos extenúa, agota. Algo vampirescamente, su vida se nutre de la vida de los progenitores. Así se explica el alivio de una madre frente a la muerte –el asesinato– de uno de sus hijos, que puede incluso llevar –en un mundo textual de claras diferencias socioeconómicas, como el de Ocampo–, a la fraternidad entre clases. En “El retrato mal hecho”, cuando Eponina, la dueña de casa, halla el cadáver de su hijo junto a la victimaria –Ana, la empleada doméstica–, se arroja a ella en un agradecido abrazo. Madres atosigadas por la vitalidad de sus hijas, o madres, también, incapaces de interpretar las intenciones y deseos de los chicos. En “Los funámbulos”, los habilidosos Cipriano y Valerio dibujan con sus acrobacias gimnásticas un enigma indescifrable ante los ojos de su madre Clodomira, una rústica planchadora, quien “acabó por acostumbrarse un poco a esa puerta cerrada que había entre ella y sus hijos”. Un problema, una molestia, un misterio, una ráfaga de violencia cruda o un objeto carnal para ser penetrado: tal es la heterogeneidad, asimismo, con la que el mundo infanto-juvenil es aprehendido por la esfera adulta.

A treinta años de la publicación de Viaje olvidado aparece El fuego interrumpido, de Daniel Moyano: diez relatos que giran en torno a la infancia y a un puñado de niños que gozan y sufren con el descubrimiento de su cuerpo y del calor de un cuerpo próximo, con la aparición y la ausencia de alimento y de familiares (sobre todo del padre), con el control del devenir de los hechos –reales o imaginarios–, en un constante vaivén temporal, puesto que el presente se constituye, en la experiencia de estos personajes, junto a los recuerdos cercanos y a la ansiedad del futuro. Mientras que Cipriano y Valerio, los hijos funámbulos del cuento de Ocampo, tienen “designios obscuros”, inescrutables para la planchadora Clodomira, en los relatos que componen el libro de Moyano, la opacidad de los propósitos e intenciones (esto es, de los designios) se convierte en la esencia misma de la adultez en la medida en que las voces y acciones que la conforman resultan ininteligibles y distantes. El mundo adulto, entonces –representado por signos que interpreta el lector pero que se les escapan, justamente, a los personajes niños–, no se comprende; y el peso de esa incomprensión –o de esa exclusión– se mide, por lo general, en angustia.

En “La espera”, un niño aguarda la llegada del padre que irá a recogerlo a la casa que oficia como su hogar, y al que accedió, hace años, luego de que su padre, según dejan entrever los trascendidos de los adultos, asesinó a alguien (¿su madre?). El relato se extiende a lo largo de la zigzagueante ilusión del chico que anhela dejar el lugar, prolífico en carencias económicas y emocionales. Con retazos de conversaciones mantenidas por adultos que viven en la casa (“conversaciones de ellos, en las que jamás participaba”) y con los cruentos relatos que “el viejo” –personaje mayor con el que ha tenido que compartir cama por escases de recursos– se ha encargado de contarle para predisponerlo negativamente, el niño termina por construir una “imagen” que sustituye al padre mismo; tal es, en este punto, la lejanía y la opacidad del mundo adulto: “La figura del padre que no conocía se mezclaba entonces con hechos delictuosos, crímenes, alcoholes y sangre”.

Desconocido el protagonista por antonomasia del mundo adulto –su padre– se ignoran los designios y propósitos para con él mismo: ¿Qué espera mi padre de mí, –parece preguntarse el protagonista– si es que, en efecto, algo espera? Cuando el progenitor se entrevista con “el viejo” en la casa, no se nombra como padre de nadie, ocupado como está en demostrar que el niño le pertenece. “El día que fue a la casa para anunciar que había salido de la cárcel y que se lo llevaría, casi no habló con él ni le dijo personalmente que era su padre. La paternidad parecía ser un asunto entre el hombre y el viejo, como un pecado común que ahora debía expiar”. Excluido hasta de la relación filial que debiera tenerlo como centro (y sujeto), el niño aguarda eternamente en la fría galería la llegada de un padre que, luego se explicita, nunca llegará, porque el amor de los mayores es eso: algo que se espera.

La versión definitiva de Final del juego de Julio Cortázar ve la luz cinco años después del libro de Moyano, en 1965. “Después del almuerzo” –uno de los nueve cuentos agregados a la primera edición–, es el relato incordioso de un niño que por orden de sus padres debe saquear a pasear (después del almuerzo) a un “él”, pronombre cuya apertura y ambigüedad legitima una serie de interpretaciones que el lector llevará a cabo con su diccionario personal. La angustia que despierta la mirada de los otros en su recorrido –un viaje al centro de Buenos Aires, viaje, a su vez, por el interior del personaje– se debe a la incomodidad que el chico experimenta por ir acompañado por un “él” signado por la diferencia: un familiar con capacidades diferentes, un abuelo con alguna clase de demencia, o tal vez un animal que con sus arranques e improvisaciones lo avergüence. El caso es que por desinterés, necesidad o ignorancia son los padres del niño los que le obligan a transitar el camino de la desesperación, ajenos al suplicio que atraviesa el narrador. A diferencia del cuento de Moyano, en el que la esfera del padre no se conecta con la del hijo, y la ilusión de un contacto y una unión –una pertenencia a un círculo en el que convivan ambos– es lo que produce espera y angustia, en Cortázar es la intervención muda pero directa (la orden) del padre lo que propicia el malestar: la obligación de hacer algo que avergüenza.

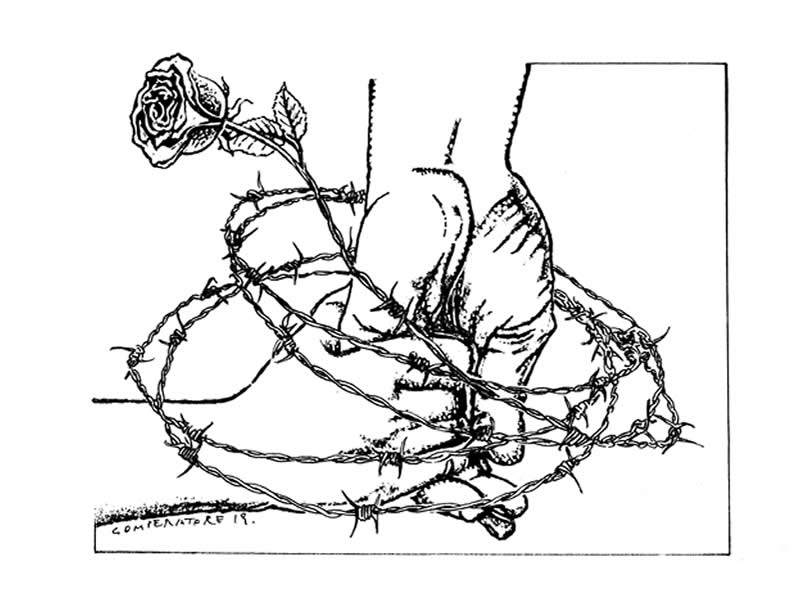

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Los accidentes que angustian al niño no se hacen esperar: frente a la primera baldosa hundida, “él” se llena de agua, mugre y hojas, y el narrador se apresura a secarlo con un insuficiente pañuelo. Luego de un viaje insoportable en tranvía –haciéndose cargo del peso intolerable de las supuestas miradas de los pasajeros– llegan a Plaza de Mayo y el chico se descarga: “hubiera querido que [“él”] se muriera, que ya estuviera muerto, o que papá y mamá estuvieran muertos, y yo también al fin y al cabo”. La idea de abandonarlo le llega rápido, como la acción en que se materializa; minutos después, angustiado y acalorado por la culpa se limpia el rostro con el pañuelo lleno de hojas que le araña el labio (y que simboliza el cuidado y el tiempo dedicados a “él”); corriendo con desesperación vuelve a la plaza y respira aliviado al ver que “él” sigue, como si nada hubiera ocurrido, en el banco donde lo había dejado. De regreso, a una cuadra de su casa, el niño reflexiona: “no sé por qué en ese momento se me daba por pensar que también a veces papá y mamá sacaban el pañuelo para secarse, y que también en el pañuelo había una hoja seca que les lastimaba la cara”.

En Ocampo, el conflicto entre la vida infantil y la adulta carece, desde luego, de la densidad psicológica (y realista) de los otros dos autores; como actantes vacíos, ansiosos por incentivar los motores de la narración, los niños y niñas de Ocampo deambulan por la superficie del relato en guerra con la violencia y las convenciones de los adultos. En Moyano, la ausencia de autoridad paternal provoca angustia, el deseo de recibir –de ser merecedor de– la caricia y el límite, de reconocer el nombre del padre para, a partir de allí, nombrarse a sí mismo (ya que en el cuento ambos permanecen anónimos) y crecer: dejar la casa para alcanzar la ciudadanía, esto es, penetrar por fin en una ciudad entrecortada y limitada por la perspectiva que le ofrece la galería en la que espera. Cortázar, a diferencia de Moyano, que escribe focalizado en el chico aunque en tercera persona, le da voz al niño para que con sus palabras critique a sus padres y dé cuenta de que su angustia y su mismísimo fundamento se dan fuera de sí –parafraseando a Sartre–: en la medida en que es la mirada de los otros –mirada que subsume, esencialmente, a la del padre– como presencia e intervención absoluta, la que lo constituye como sujeto.

El crecer en Ocampo resulta, por lo general, imposible: hay muerte o fijación en un trauma o develación de la infancia (ser testigo o víctima de un crimen o una vejación; aceptar, en la infancia, los convencionalismos y la experiencia grisácea de la vida adulta). Pero sobre todo resulta imposible debido a que los textos de Ocampo tienden a ser cuentos compactos, un producto –a veces fantástico, con tintes surrealistas– donde el proceso psicológico queda descartado. La edad acotada de los niños de Moyano, por su parte, limita la percepción –física y psicológica– de sus personajes, que los libra de comprender y desear el mundo inentendible de los mayores, aunque comprendan (y sufran) los efectos de sus órdenes, su fuerza y su maltrato. Por el contrario, en Cortázar, el acontecimiento del viaje supone un crecimiento inmediato, como de un tirón; y como consecuencia –a diferencia de Moyano– la mirada del niño –no la de los otros, esclavizante–, sus conocimientos y sensibilidad se expanden: no sólo es capaz de criticar a los padres, sino de llegar a ponerse en su lugar. Entre la interrupción del fuego de la inocencia, la finalización del juego de la niñez y el olvido del viaje y la estadía uterinos, estos niños viven en ese umbral, palpitando, unos con furia, otros sosegadamente, aquello que Pablo Ramos denominó El origen de la tristeza: el fin de la infancia.

27 de febrero, 2019