Una vez le preguntaron a Cecil Taylor cómo es que hacía para llevar tan lejos sus ejercicios de improvisación. Casi sin inmutarse, Taylor respondió: “yo no improviso, así es la vida”.

En El tiempo de la improvisación de Alberto Giordano (Rufino, 1959) vuelve la voz del observador diletante, del amante de jazz incurable, del profesor disidente y del férreo cultor de las rutinas que habíamos conocido en El tiempo de la convalecencia. Es durante sus caminatas por el parque Urquiza, en el living familiar frente a una serie de Netflix o en una reunión con sus estudiantes del autodenominado Círculo barthesiano; incluso en un balneario de la costa argentina, donde Giordano suspende —como bien señala Silvio Mattoni en la contratapa del libro— su posición crítica para pensar la vida: “contar diariamente con la compañía de un intimista amable y escéptico, saber que al final de la jornada nos vamos a reencontrar, me alegra la vida” anota, casi al final del libro.

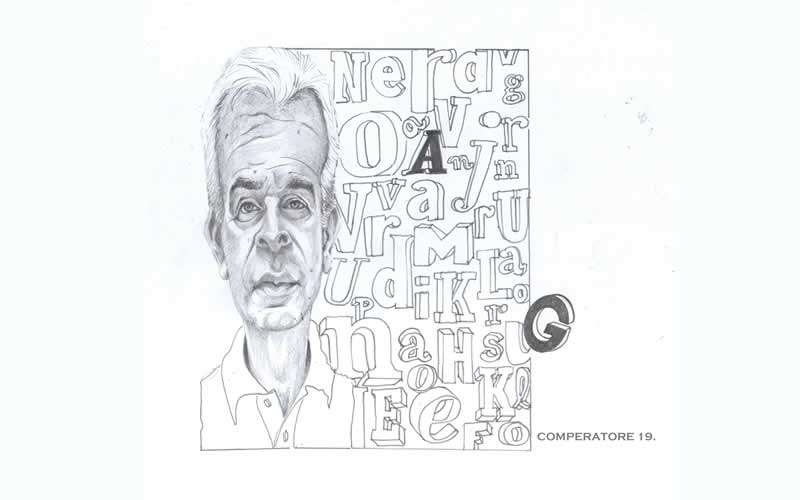

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Si hay algo que persigue (y consigue) el diarista en sus observaciones es que empaticemos con él no sólo en la visión particular de su acontecer; también hace que la cosmovisión literaria del lector se alinee con la suya: “la literatura siempre desborda —y a veces traiciona— los propósitos del autor (es casi lo único que sabemos de ella), y todo se impregna de una saludable ambigüedad”. Encontramos, a su vez, un sustrato en el que se imbrican los sucesos de memorabilia fílmica (las películas que grababa en VHS a su padre, los films rumanos a los que adscribe o un curso en torno a la cinematografía de Chantal Akerman), los cálidos, y por momentos hilarantes, encuentros con viejos y nuevos amigos (César Aira, Jorge Monteleone y Nora Avaro, entre los primeros; Alfonso Mallo y Juan Pablo Correa, entre los segundos) y las preocupaciones siempre recurrentes en torno a abandonar el lugar que ejerce como docente e investigador (“lo que trae la vejez no es sabiduría, sino la acentuación de las inclinaciones originarias”) para poder dedicarse por entero a sus digresiones diarias.

“Buen humor y algo de melancolía”, anota Giordano trayendo a cuento esa frase del Diario de Raúl Ruiz para luego agregar: “el buen humor dispone para el encuentro o la experimentación con lo que podría alegrarnos; la melancolía, en dosis moderadas, es una saludable reserva de escepticismo”. En esa inclinación perenne oscilan, como en un standard de jazz, las transcripciones del intimista y, a fuerza de una inteligencia emocional avezada, logra aquello que resalta Edgardo Scott en su lectura de este libro: que un texto de no ficción parezca de ficción. Así vamos entrando en la atmósfera de una voz que nos invita a la reflexión activa (“Sin convicción no se actúa, y el crítico es, sobre todo, un actor”), al humor inesperado (“Esta mañana me descubrí metiendo un saquito de té en la tostadora”) y al (re)conocimiento de las preocupaciones y alcances de la crítica (“No conozco ningún saber crítico que haya avanzado en el reconocimiento de sus potencias y limitaciones sin someterse a la prueba exigente de la polémica”).

Una vez concluida la lectura de El tiempo de la improvisación se puede afirmar sin temor al equívoco que la de Giordano es ya una voz entrañable dentro de la tradición literaria argentina.

31 de Julio, 2019

El tiempo de la improvisación

Alberto Giordano

Iván Rosado, 2019

292 págs.