¿Qué es la forma? ¿Cómo se forja el estilo? ¿Cómo saber si un tema merece el contorno compacto y eficaz del cuento o los confines más vastos de la novela? ¿Cuál es la clave de un buen inicio o “ataque”? ¿Y de un final memorable?

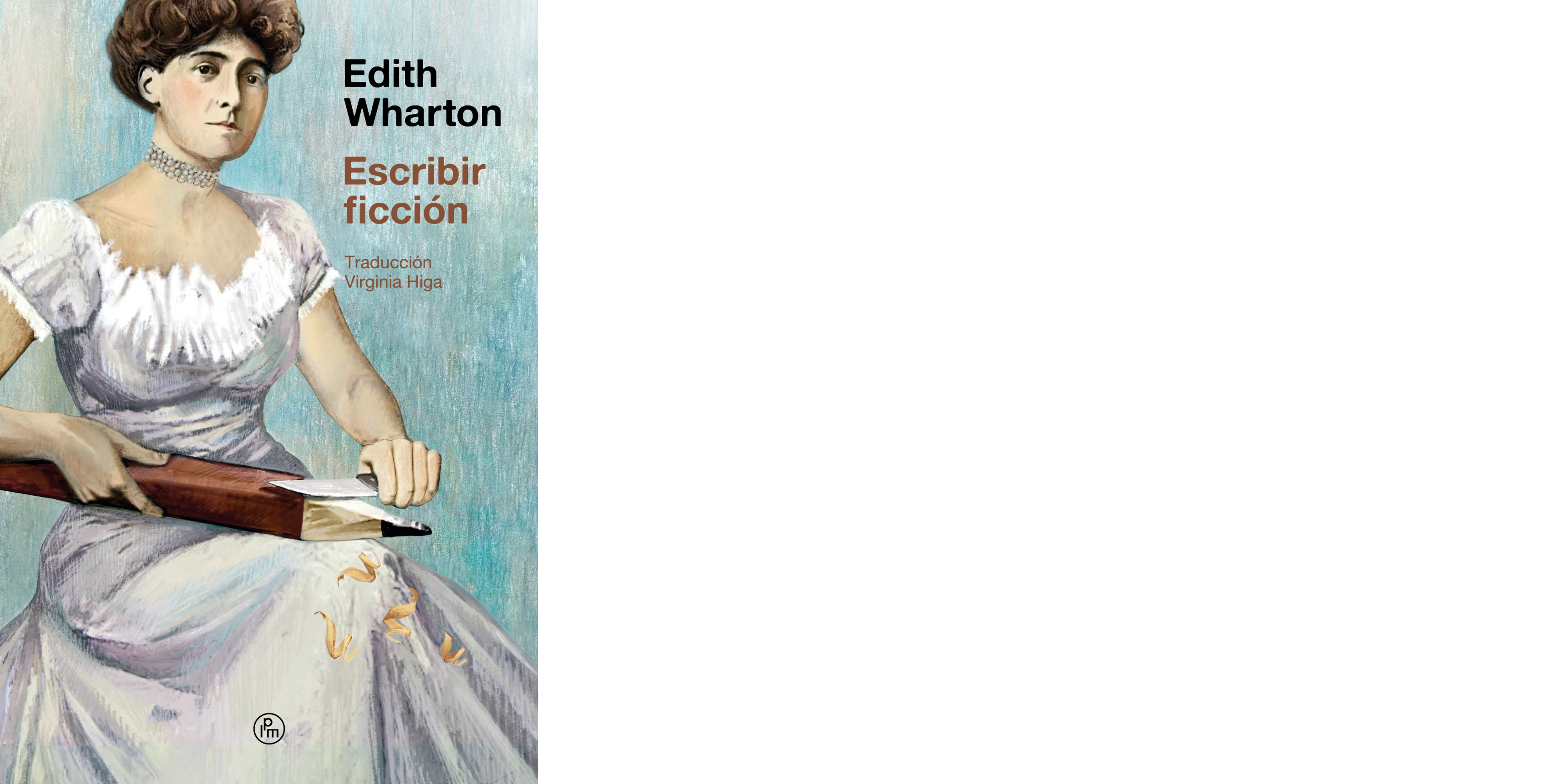

Todo artista medita acerca de los avatares que rigen sus procesos creativos, por más anárquicos que sean. Antes de que el área fuera copada por los sherpas del creative writing y los departamentos de teoría literaria de las universidades de la Ivy League, que los escribas develaran a su público los secretos de aquellos bastidores era sin embargo un acontecimiento más bien excepcional. Hacia 1925, cuando ya era una personalidad de las letras con proyección internacional –unos años antes se había alzado con el Pulitzer gracias a La edad de la inocencia– la estadounidense Edith Wharton (1862-1937) dio a conocer Escribir ficción. Era uno de esos libros que hacen las delicias de los lectores de diarios, cuadernos de notas y correspondencias de escritores; y también, la caja de herramientas soñada por todo aspirante a escritor.

Las prácticas artísticas allí pregonadas se regían por un principio obsesionante, acaso resumido en el epígrafe del poeta inglés del siglo XVII, Thomas Traherne, que oficiaba de exordio: “El orden es la belleza misma de la belleza”. Es que para Wharton el peligro jamás estuvo en la parálisis de la página en blanco, sino en el exceso de inspiración, ese “niño indefenso” que debe “aprender y ser guiado”. Escribir era, antes que nada –antes de redactar una sola línea–, seleccionar: es decir, reflexión: es decir, paciencia; “que si no es la genialidad en sí misma, es uno de los medios que tiene el genio para comunicarse”. Aunque le dedicara un capítulo entero a la técnica del cuento, y aun cuando ella misma contabilizaba entre sus propias obras una cantidad nada desdeñable de volúmenes de relatos, Wharton no ocultó su estima preferencial por la novela (decía que, comparado con el monumento sólido y bien fundado que debería ser aquella, el cuento era “una improvisación, el refugio temporario de un entusiasmo pasajero”); no porque atribuyera la osadía propia de la empresa novelística a la extensión dilatada, sino porque era el terreno más propicio para cultivar el efecto del paso del tiempo. Mostrar la evolución de los personajes, en edad y en experiencias, era el modo de insuflarles vida, y en esa capacidad de vivificación se jugaba el talento del novelista. Pero lograr tal efecto era “el gran misterio del arte de ficción” y, como todo verdadero misterio, resultaba inexplicable; cada escritor debía descubrirlo en su propio camino. Sin embargo, aun en los límites de sus posibilidades didácticas, Wharton no escatimaba en consejos: “ser tan incoloro y silencioso como suele serlo la vida en esos intervalos que hay entre los grandes momentos”. De nuevo: paciencia, reflexión, concentración.

Edith Wharton era bien conciente de que escribir ficción equivalía a saber leer ficción; tuvo el acierto de amalgamar, en un solo libro, un manual de buenas prácticas compositivas y una suma de lecciones de historia literaria. Rastreó la paternidad de la novela moderna en Balzac y Stendhal; esbozó una clasificación de sus vertientes (la novela de costumbres, la psicológica, la de aventuras); trazó el mappa mundi de las letras del siglo diecinueve: se ocupó de Henry James, Austen, Dickens, Tolstoi, Dostoyevski, Flaubert, entre otros y otras. Nada le despertaba más admiración que la maestría de estas plumas para el equilibrio, la síntesis y el justo medio. Era partidaria del uso moderado de los diálogos, que debían reservarse para los momentos culminantes de la prosa (“la espuma que rompe la gran ola de la narración”); no soportaba que un personaje fuera el mero producto de una situación, como tampoco que esta naufragara con el solo fin de ilustrar a sus protagonistas.

En cuanto a sus contemporáneos, vio en Proust al más excelso referente de esa amplitud de visión para balancear el detalle y el todo. De la Recherche ponderaba la sensación de unidad, la seguridad de un narrador que siempre sabe adonde acabarán las espirales de sus frases, que no deja –o aparenta no dejar– nada librado al azar. Esta fascinación no es casual: en materia literaria, Proust es un punto de inflexión y un puente entre el siglo que vio nacer a Wharton y el que la vio morir. En la medida en que logró nuevos resultados a través de los “viejos modos” de la selección y el diseño, Wharton veía en Proust “la fuerza de la tradición” –al menos cierta tradición que a Wharton le interesaba defender. Escribir ficción no apuntaba a la divagación teórica: era una manera de tomar partido en las disputas estéticas que se estaban librando en la arena literaria de la época. Su denostación del “tedioso fluir de la conciencia” es un tiro por elevación para su más conspicuo rival femenino de aquel entonces, Virginia Woolf, la responsable principal por la puesta en crisis de ese modelo de novela que a Wharton le era tan caro.

Virginia Higa, traductora y prologuista de la más reciente edición del libro, dice que Wharton “comparte sus hallazgos con prodigalidad y entusiasmo”. En efecto, que una obra le suscitara complacencia o reprobación era indistinto: el tono de Wharton en Escribir ficción es siempre apasionado, febril. No sorprende. Eligió un oficio en el que todo es “cuestión de gasto: gasto de tiempo, de paciencia, de estudio, de pensamiento”. Necesitaba de esos bríos para ver la recompensa que aguarda al final de cada frase.

5 de marzo, 2025

Escribir ficción

Edith Wharton

Traducción de Virginia Higa

La parte maldita, 2025

132 págs.