Comprendí entonces que un hombre que no hubiera vivido más que un solo día podría, sin dificultad, vivir cien años en una prisión. Tendría bastantes recuerdos para no aburrirse. En cierto modo era una ventaja.

Albert Camus. El extranjero.

Hace unos 70 años un escritor argelino, retomando un texto anterior de un escritor británico, escribía un libro llamado La peste. Es un libro sobre el avance de una enfermedad que condena a una ciudad a la reclusión. Y a otras cosas. Uno se pregunta antes de leerlo qué puede decir acerca de esta situación extrema, entre la vida y la muerte, un escritor que también escribió que si un ser humano ha vivido un solo día intensamente, puede permanecer recluido todos los demás días de su vida, y no aburrirse recreando íntegramente ese día vivido en libertad. Y que también escribió que el suicidio es tal vez el único tema filosófico que vale la pena.

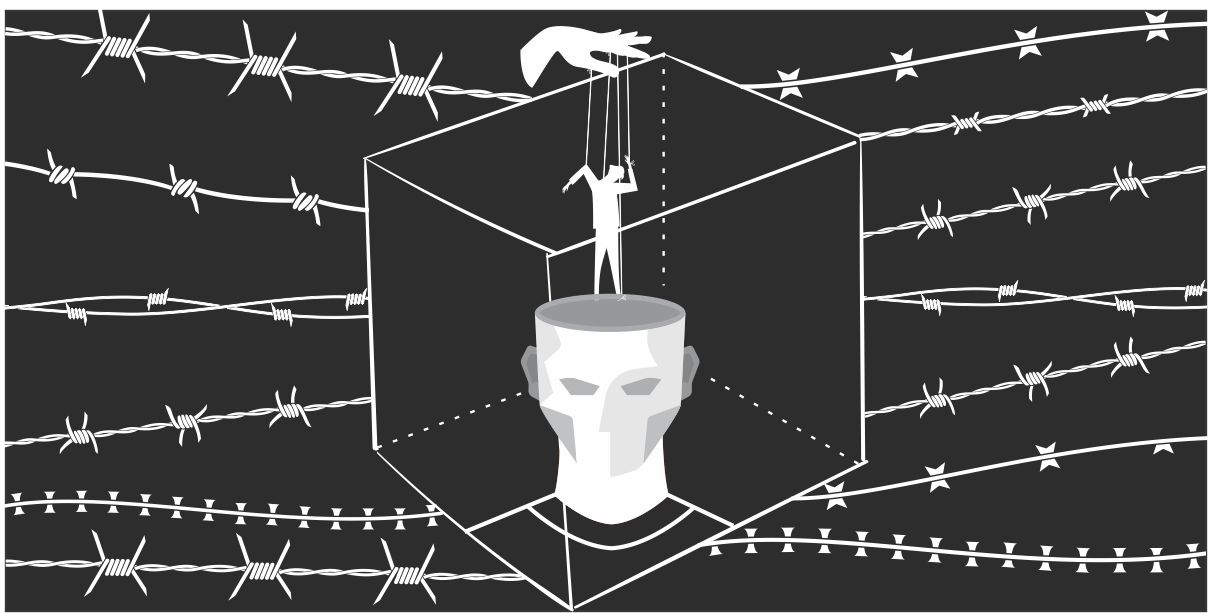

Muy lejos de cualquier mesianismo, metafísica o misticismo, Camus crea espacios intermedios. Esos espacios intermedios entre la libertad y la prisión, entre la vida y la muerte, son unidades intensas de espacio-tiempo sustraídos a la tontería de lo cotidiano. Secuestros efectivos que lo extraordinario ejerce con respecto a las subjetividades nómadas, a sus derroteros espaciales y temporales.

Así, en ese estado de excepción, lo que ocurre en la ciudad de la peste, es que cada quien puede dejar fluir lo mejor y/o lo peor de sí, desde el anhelo de saltearse toda conmiseración o empatía, de arriesgarse y arriesgar a los demás, hasta un fino altruismo o entrega de sí.

Tal vez lo más interesante sea la crisis de los afectos: amantes separados, relaciones amorosas puestas a prueba, pero también amistades al calor de lo fuera de serie. Los exceptuados de la prohibición de salir, médicos y voluntarios, deambulan en las noches calurosas y con olor a muerte de una ciudad marginal, y conversan. Acerca de lo que no parece tener sentido: una peste. Que revela lo que nunca tuvo otro sentido más que el que cada uno quiso darle: la vida.

La peste es entonces un llamado al minimalismo existencial: lo que derrumba, más poderosa que una bomba, es la estructura del sentido otorgada socialmente a ciertas prácticas. Abre un vacío descomunal.

Se intenta sin cesar, desde el estrépito de los medios y las redes, colmarlo de interpretaciones: revancha de la naturaleza, conspiración económica, castigo bíblico, llamado de atención divino.

Ilustración de Lautaro Comperatore

Ilustración de Lautaro Comperatore

Hay otra posibilidad: dejar hablar al estruendo del silencio. La lentitud del tiempo que pasa en el ocio forzado, la abstinencia del vértigo cotidiano, el paréntesis de lo que se daba por hecho, por sabido, por valorado, nos confronta con lo que no hay, nos dice que nunca hubo demasiado a qué aferrarse. Porque el pánico no es sólo ante la muerte y la enfermedad, sino ante la inanidad de todo. Hay un mundo ahí afuera, cuando se apagan el televisor, la computadora y el celular, el resto de la casa duerme, no hay autos circulando. En la cabeza rebota un pronombre hasta que ya no quiere decir nada: mi yo tan yo... hasta el yo mínimo. Dar un salto. No atrapar nada. Dejarse fascinar con el estruendo del silencio. Apagar la cámara del eco. Esperar.

¿Qué palabras surgirán de ese silencio?

29 de abril, 2020