Mueve la boca, masculla algo, gesticula notoriamente con sus labios resecos, sonríe para sí al tropezar con un pensamiento, con una imagen que le parece asombrosa... Y sin embargo, en realidad, uno no desearía oír lo que piensa, uno querría oír sus pensamientos –sin pasarlos por el tamiz de la mente–, como quien oye el sonido tartajoso de una hoja de arce raspando el asfalto, o la tersa música de los maizales agitados por el aire del atardecer.

O como quien se interna en un sendero de montaña, y en el silencio prístino –zaratustriano– de las alturas, siente de pronto el bisbiseo molesto, tosco, zumbador de los propios pasos, la sombra de la propia sombra mordiéndole los talones... Sobre esta cadencia de fondo, sigiloso romance de mudo, bien podría estamparse –como en el libro de María Negroni– la “idea natural”, si por ello se entiende no sólo el intrincado y fascinante instrumental teórico-práctico de las ciencias naturales, el repaso de un acendrado sistema de clasificación del conocimiento y de las innumerables ramas en las cuales se diversifica, examinados desde un punto de vista meramente culto o divulgativo, sino más bien nuestra perplejidad gnoseológica per se frente a algo que excede, en verdad, todo orden sistémico; vale decir la condición humana al desnudo, cifrada en la imago de un hombre –que es todos los hombres, visto sub specie aeternitatis– mirándose/leyéndose en el espejo-libro de la Naturaleza ...

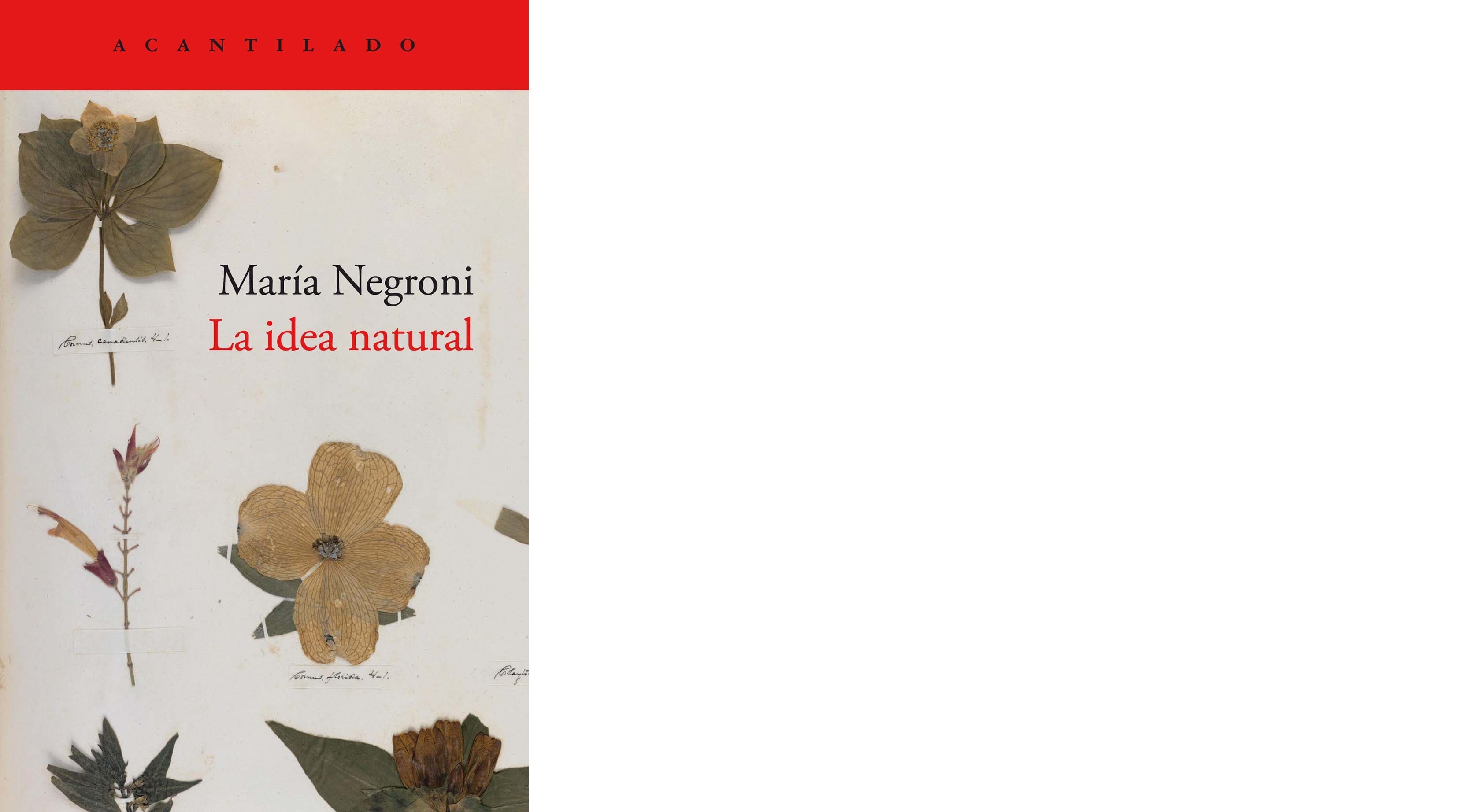

La idea natural, muy bien, salvo que el título –tan neutro– no dice nada acerca del carácter lúdico, casi feérico, que se condensa en estas páginas: prosas breves, sucintas, que se despliegan, no obstante, en múltiples interfaces y recorridos, pese a su evidente hilo conductor, a modo de un herbario infantil, que fuera también un álbum para colorear, una pequeña enciclopedia laberíntica, portátil, elemental, que el lector pudiese volver a montar según su antojo. O a modo de un viejo grimorio de magia, encontrado en la buhardilla de Alicia, que por lo mismo animara a escurrirse entre sus escondites, a patinar sobre sus bordes alucinados, a entreabrir sus cajoneras secretas.

Así, al margen de la dimensión epistemológica de la “idea”, Negroni prefiere trabajar con su fuerza fenoménica, objetual, que ciertamente es inmensa; con la cosa freak, el detalle pintoresco que enseguida brota del museo, del gabinete de curiosidades, del inventario botánico o zoológico; con el provecho anecdótico que de ella puede obtenerse, con solo pasar revista a su compleja deriva a través de las épocas; anotando sus diversos peregrinajes antropológicos, o extractando algunas de sus más famosas encarnaciones biográficas.

En buena medida, hay algo teatral, barroco, casi kafkiano, en las formas de enunciación y de representación de la naturaleza desde la perspectiva científica: no produce el mismo efecto escénico –digamos– observar una garrapata caminando por el cuello del perro, que el hecho de anoticiarse de que es: un ixódido del superorden Parasitiformes, que pertenece a la sublcase Acari, que a su vez pertenece a la clase Arachnida, y a su vez al filo Arthropoda, reino Animalia, dominio Eukaryota... Al ser sometido a un orden, a una clase y sublcase, etcétera, al ingresar a la fuerza en la inflexible cárcel o arca de Noé del lenguaje, al ser catalogado, sintetizado en el aséptico matraz del discurso científico, el mínimo insecto –que William Blake, en un célebre cuadro, tuvo la genialidad de igualar a un musculoso de Buonarrotti– se nos muestra, de pronto, como algo excesivo, aterrador, algo que no sabemos bien qué puede ser o qué puede significar, algo, en definitiva, que resulta empañado, distorsionado por los dobleces, los juegos fronterizos, especulares, entre el conocimiento y la imaginación.

Sobre esa frontera que puede rozar fácilmente lo siniestro o espeluznante (“lo sublime” que cifró Kant en sus principios de Estética) se proyecta la escritura de Negroni en La idea natural. Y como en los viejos dioramas de Daguerre, precursores del cine, o los teatrinos de marionetas, que antaño solían recorrer los pueblos, desfilan aquí, en miniaturas epifánicas, ingeniosos cameos fulgurantes, figurillas previsibles como Linneo, Humboldt, Ameghino o Thoreau, aunque también discurren otras, insospechadas a simple vista: Rosa Luxemburgo, Ludwig Wittgenstein, Derek Jarman, Vita Sackville-West o Annie Lennox. En su mayoría, el conjunto se compone de brevísimos resúmenes, pantallazos de vida y obra, precedidos por un título y una ilustración, barajados, además, según un ordenamiento cronológico bastante libre, que comienza con Lucrecio y Plinio el Viejo, pasa rápidamente por la época barroca, se demora en el siglo clave de la Ilustración, y llega hasta la actualidad. No obstante, hay algunos textos que toman el formato del verso, de la carta, el soliloquio, la cita, la enumeración, y hasta hay alguno que otro que se anima al discreto vuelo tipográfico sobre la página.

De esta manera, podría decirse que a Negroni no le interesa tanto la objetividad ni la exposición directa, material de la “idea” en sí, la morfología sexual de las flores, la clasificación de los líquenes o los antepasados del ornitorrinco, sino que indaga en los derroteros subjetivos, las máscaras líricas que por medio de ella se pueden activar; elige por tanto las referencias que promueven mejor el asombro, la inventiva poética; se solaza en ese pliegue en el cual el naturalista deviene cantor o narrador, el científico alterna con el ilusionista, el biólogo con el buhonero de feria. Así, compagina su propia nomenclatura libresca, su personal parque zoológico, que funciona, además, como un íntimo museo de cera, y lo hace herborizando –si cabe así decirlo–, jibarizando la vida y la obra de aquellos que se sintieron, de un modo u otro, subyugados por la Naturaleza, cautivos de su desmesura y de su infinita diversidad.

25 de septiembre, 2024

La idea natural

La idea natural

María Negroni

Acantilado, 2024

204 págs.

Crédito de fotografíaa: Inma Flores.