Alcanzan, por lo general, un puñado de párrafos para celebrar interiormente el placer de encontrarse con un narrador que se destaca, que sobresale del conjunto de lo habitual y lo esperable en la literatura contemporánea. No me atribuyo el hallazgo: que en la solapa del libro se enumeren, bajo la foto del autor, una serie de premios, entre otros el Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska en 2017, nos advierte que ya otros lectores, en calidad de jurados, pudieron disfrutar y valorar con justicia una escritura que, en la tradición de la narrativa latinoamericana, incorpora un nuevo espacio al mapa de las ciudades y los pueblos creados en el mundo literario. Porque ese inusual prodigio consigue Andrés Montero (Santiago de Chile, 1990) con los seis relatos publicados por la editorial chilena La Pollera: fundar, para siempre, otro extraordinario territorio ficcional.

La muerte viene estilando nos instala en el fundo Las Nalcas, en el sur de Chile, real o imaginario, y en sus alrededores: en la caleta –comunidad de pescadores–, en una pequeña ciudad, en las orillas del Pacífico y, también, en las tierras agrestes que se extienden hasta la cordillera. Ese es el espacio que construye la ficción: con sus lluvias sempiternas, el frío que quema hasta los huesos, con míticos caballos, con leyendas que persisten y con la Muerte y los muertos pululando en esos parajes hostiles. Con sus pescadores atados a la riesgosa repetición de su oficio –descendientes negados de Los Malavoglia, de Giovanni Verga–, hombres bravos y taciturnos que callan sus heridas o inventan proezas, al igual que los peones (inquilinos) que sirven a los despóticos patrones que se suceden en el gobierno del fundo; con sus mujeres curtidas por el rigor de las privaciones, de la indefensión, del desprecio, que se hicieron fuertes en el silencio de los dolores y la espera eterna. Territorio acotado e infinito, humano, desgarradoramente humano, en el que se atisban los contornos de la Comala de Rulfo, de la Macondo de Gabo; ecos distorsionados por la distancia y por la escritura proteica de Montero, escritura atemporal, como parece ser ese no-tiempo en el que los personajes de estos relatos luchan por la vida o contra la vida dura de esa tierra.

Cada cuento puede leerse de manera autónoma, como un mecanismo independiente, con sus movimientos, ciclos y peculiaridades. Pero a medida que lo habilitan los indicios –nombres de personajes, situaciones, referencias que se cruzan–, se impone una lectura que los integra en una totalidad, en un sistema vasto, complejo, intricado e imbricado –el libro que los une bajo el cielo de sus tapas– que trae nuevos e inesperados sentidos para deleite de los lectores pura sangre, de aquellos que exprimen el placer de cada frase, de cada episodio, de cada paisaje.

Esa historia que comienza en “El velorio” con un hombre que, en vez de ir al aeropuerto a buscar a un visitante, escapa hacia el sur con el auto de la empresa para llegar a una casa donde velan a una muchacha, y todos los deudos lo reconocen, a pesar de que él es un desconocido, culmina dejando el regusto inquietante de la expectativa –¿qué hay más arcaico, atávico y prodigioso que aventurarse en un relato sin saber a dónde nos conduce?–, pero basta seguir leyendo para hallar el significado de esos vacíos. Y, entonces, en “Formas de ganar el cielo”, encontraremos al pescador Florencio, que presintiendo la inminencia de la muerte, aguarda la llegada de su hijo para confesarle un secreto y pedirle que coloque sobre sus ojos las dos monedas que le permitirán pagarle al barquero el viaje final y evitar así que su alma permanezca, errante, entre los vivos. Es Eulalia, su esposa, quien lo asiste en esas semanas de obstinada decadencia, padeciendo su mugre, sus hedores, mientras se acerca a la revelación de aquella verdad que angustia y está matando a Florencio.

Luego seguirá “La revuelta”, cuando Juan de Dios Elizalde, el último heredero de la dinastía patriarcal de Las Nalcas, deja de ser reconocido por sus inquilinos, se transforma en un extraño para su propia gente, la que hasta el día anterior temblaba ante su voz como “una mosca asustada”, y hasta para su posible futura esposa, porque Juan de Dios debe elegir “a su reina” entre dos hermanas y “aplazaba la inminente boda esperando decidir entre Dios y el diablo. Había dicho Dios, pero había elegido al diablo”. En “El duelo”, mientras todos se reúnen en el responso de Florencio, el Cholo y Romero se reencuentran para dirimir con “con un tiro cada uno” un rencor, una deuda pendiente desde hace quince años. Con apatía, con impostado odio –con vagos resabios de la gauchesca o de la nouvelle homónima de Conrad–, ambos se alejan del pueblo por la orilla del mar que se va embraveciendo. Recordando su pasado, “La ahijada” nos deja escuchar a la Negra, que se hunde en la espera de su hombre, que no regresa: “a veces esperamos a los muertos. Esa debe ser la espera más común en mi tierra” y conocer cómo, durante su infancia y su juventud, la madrina se le presentaba para anunciarle quién sería el próximo hombre o mujer que se llevaría la muerte. Por último, en “Flor y truco, forastero”, un joven cubre la vacante que se ha generado en un grupo de viejos que juegan al truco todas las tardes. Como si se tratara de un oscuro pacto, las partidas se suceden, por meses, años, décadas, y cada lugar que queda libre, recibe a un nuevo jugador que continúa aquel ritual eterno...

Al final, enLa muerte viene estilando todo cierra y se abre, a la vez, a las infinitas posibilidades del relato, del nuevo relato, de la reescritura o la reversión. El regusto de lo fantástico, con su en apariencia absurda superposición de tiempos diferentes, de capas del pasado que se yuxtaponen con un posible presente, con sus muertos y sus espíritus que vuelven, y las voces que evocan la sabiduría sencilla y convincente de las gentes no letradas, redondean la potencia literaria de este libro breve, pero enorme, inagotable en sus resonancias, en la épica opaca de la vida simple y en su unidad consistente.

Menos por mezquindad profesional que por cierta intratable alergia a la hipérbole, uno prefiere ser módico en el elogio. Sin embargo, La muerte viene estilando me obliga, por el efecto que me provoca, al exceso. Entre tanto libro que se escribe para estar en sintonía con la agenda de estos tiempos, Montero nos ofrece, de espaldas a esos mandatos tácitos, la felicidad de volver a la esencia de la literatura, de sus temas eternos, y de la vida.

21 de junio, 2023

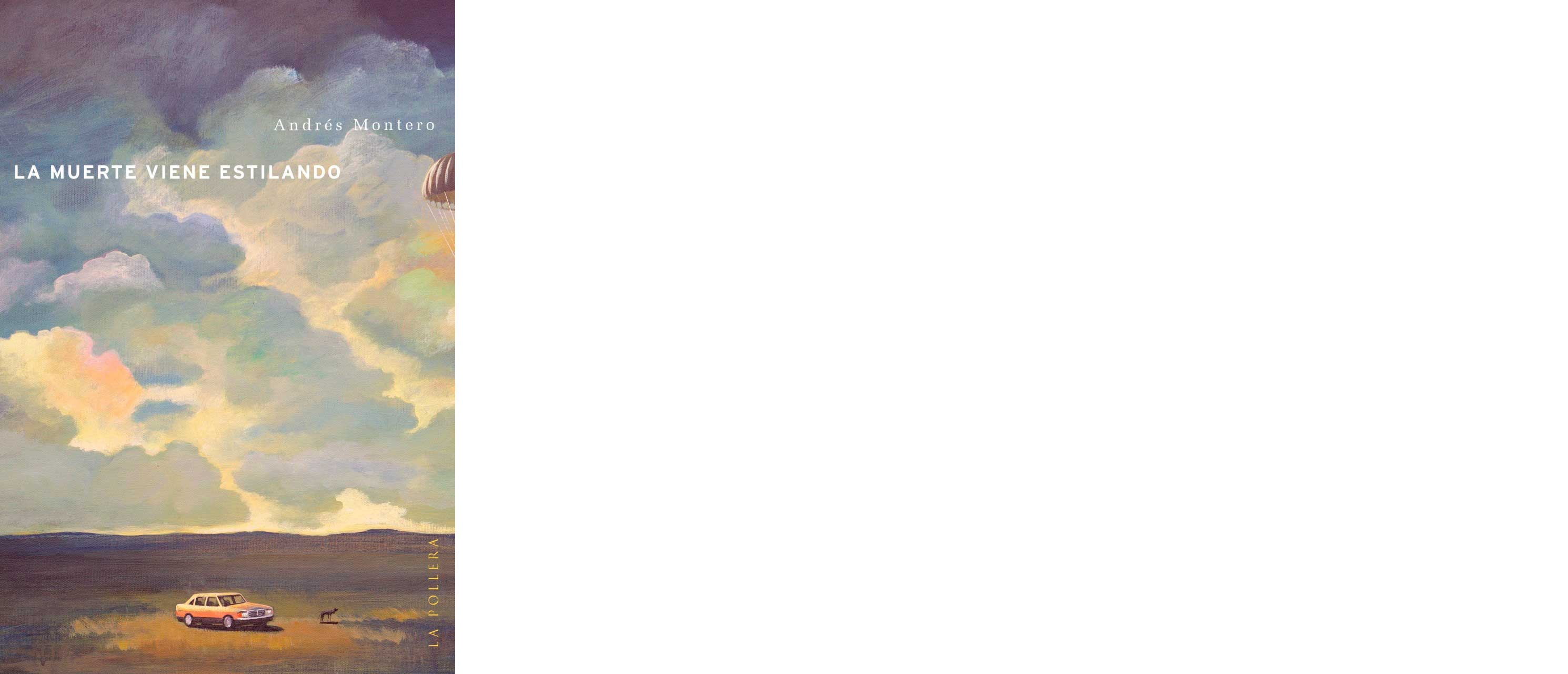

La muerte viene estilando

La muerte viene estilando

Andrés Montero

La pollera, 2023

129 págs.