Agobiadas por las torsiones de una lengua construida sobre el abismo, hay arquitecturas que no buscan contener, sino expresar. Realizar aquello que no puede decirse y, por tanto, conocerse. Desde los nebulosos corredores de Usher, donde la inminencia del derrumbe se esparce sin tregua, hasta la proliferante estructura que alimenta el palimpsesto escriturario de La casa de hojas, no hay ningún límite nítido para el emplazamiento de sus edificaciones: interponen un significante vacío; existen como una huella improbable, en el pasaje entre la opacidad del mundo y el exceso de lo real. Por eso no es de extrañar que en La tercera aberración, la nueva novela de Flor Canosa, el misterioso hotel que cada quince años redistribuye azarosamente sus espacios se ofrece a la vista del solicitante desprevenido como un señuelo, una esquirla de lo que no puede articularse.

El viajero de marras llega a la puerta del sinuoso hotel en Montserrat provisto solamente de dos motivaciones que son, en el fondo, una sola: el deseo confuso de salir del pueblo y estudiar en la ciudad, y la aspiración de evadirse de los controles de un padre autoritario, evitando dar cualquier dato preciso sobre su ubicación. Sergio, apenas un adolescente, es el hijo de una familia acomodada del interior. La otra familia, la que regentea el hotel, poco más que sobrevivientes de un vínculo que a duras penas consienten, lo recibe como la pequeña comunidad de un hogar contradictorio.

Ni el impulsivo Víctor es del todo un padre, ni la fría y glacial Nuria una madre. Cada uno de sus integrantes posee, al parecer ligada a su convivencia con el edificio, un tipo de habilidad algo monstruosa: desde la capacidad olfativa extrema de Diana, vinculada a una rara enfermedad que le impide percibir los rasgos de las personas, hasta la hipersensibilidad ante cualquier cambio de Minerva, otra de las hijas, la galería de dolientes singularidades parece guardar, también, un lugar vacío para la ambigüedad del recién llegado: él es, para la mirada de todos los demás, algo indefinido.

Ceñida a una serie de reglas explicitas (“el hotel se compone de solos y solas que no reciben visitas y casi no se relacionan entre sí”) pero también a un conjunto de omisiones más o menos consensuadas (poco y nada se habla de lo ocurrido allí en los últimos treinta años), la rutina que la curiosa familia establece en el petit hotel oscila entre el esfuerzo de adecuarse lo más convenientemente posible, por un lado, a la inminencia de un ciclo de alteraciones que nada tiene que ver con el tiempo humano, y por otro, al afuera radical desatado por la violencia del Terrorismo de Estado en nuestro país. Se trata de febrero de 1978.

Sabemos que la casa ha sufrido, en el pasado, dos transformaciones. Las marcas de un misterio para el que no hubo ninguna explicación posible, la tentativa de silenciarlo, aísla a la familia sumiéndola en una prolongada expectativa ante cualquier indicio de cambio, pero concediéndoles unos dones ambivalentes, cuerdas invisibles que vibran con las alteraciones del aire o el reconocimiento de un zumbido imperceptible, al tiempo que los sitúa en una suerte de complicidad respecto de lo que no se ha podido entender: “una suerte de réplica del estado de sitio los atrapa”.

La aparición de lo inexplicable no se hace esperar. El interior del hotel es como un cuerpo contrahecho, un ensamblaje de piezas móviles (hay, por ejemplo, disenso en la cantidad de habitaciones que lo componen, como también lo hay, por cierto, sobre los roles de cada cual en la familia), cuyo relevamiento jamás dio, jamás dará, una imagen clara.

Situado desde el principio entre la indecisión de quedarse en la vieja casona y el aplazamiento de llamar a sus padres, Sergio no puede más que desoír compulsivamente los indicios que lo acechan. Ni luces que se apagan de golpe, o ruidos sofocados que se filtran por las paredes bastan para disuadirlo de la encrucijada que, al parecer, se autoimpone. Pero algo ha empezado a borronearse para él desde su llegada: miedo y deseo, espacios y cuerpos, disipan las fronteras entre los tortuosos sueños que lo sujetan y la vigilia, instalando un desgarramiento entre lo reconocible y lo que no lo es.

La casa es, en efecto, algo que se sustrae. Se ofrece a sus moradores como pretendida guarida y, a la vez, la imposibilidad de asirla la desmiente. Esa reversibilidad, que no deja de postular un refugio, pero también de vaciarlo, desarma cualquier posibilidad de rebelión, y también, claro, de comunión. Allí, nada es lo que parece.

Heredera de aquel tratamiento plástico del mobiliario con el que la literatura gótica hizo de la inquietante simbiosis entre recintos, cuerpos y el hondo abatimiento uno de los más irresistibles emblemas de la desesperanza –y para el cual una escalera, un pasillo o casi cualquier objeto suelen desmarcase de toda pasividad para convertirse en algo que es siempre índice de otra cosa–, la novela logra construir, por medio de capítulos breves que se acumulan cuidadosamente disponiendo una cierta contigüidad de piezas autónomas, una atmósfera concentrada, opresiva, donde cualquier detalle del ambiente se muestra cargado de emotividad.

El miedo, se sabe, tuerce los planos, hace proliferar los desvíos. Y es que el secreto que pulsa desde el interior hace de la antigua casona en Montserrat el escenario de la contradicción, del conflicto irreconciliable entre las paredes que suprimen y la exacerbación del aislamiento: un espacio agujereado por el que insiste en expresarse, señal de la errancia y el desamparo absoluto, lo que no sabe morir.

7 de enero, 2026

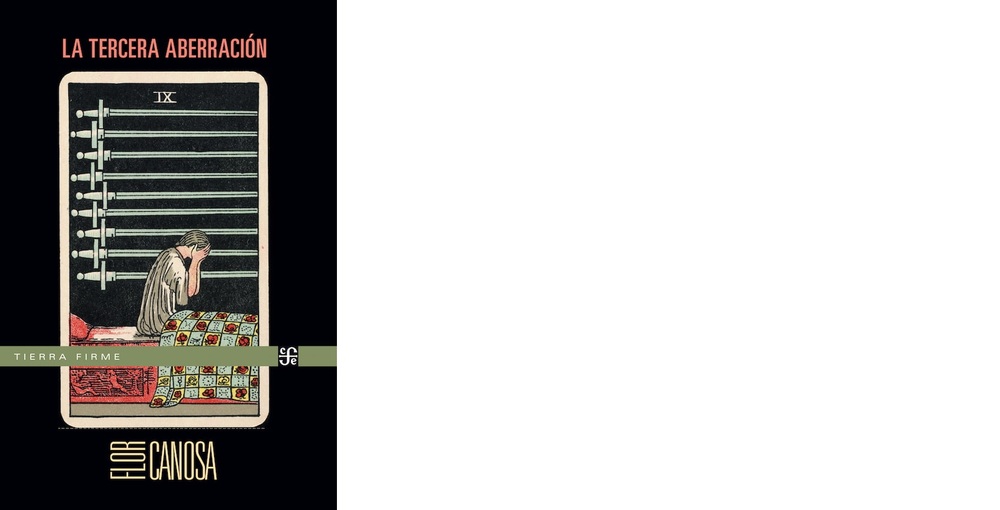

La tercera aberración

Flor Canosa

Fondo de cultura económica, 2025

200 págs.