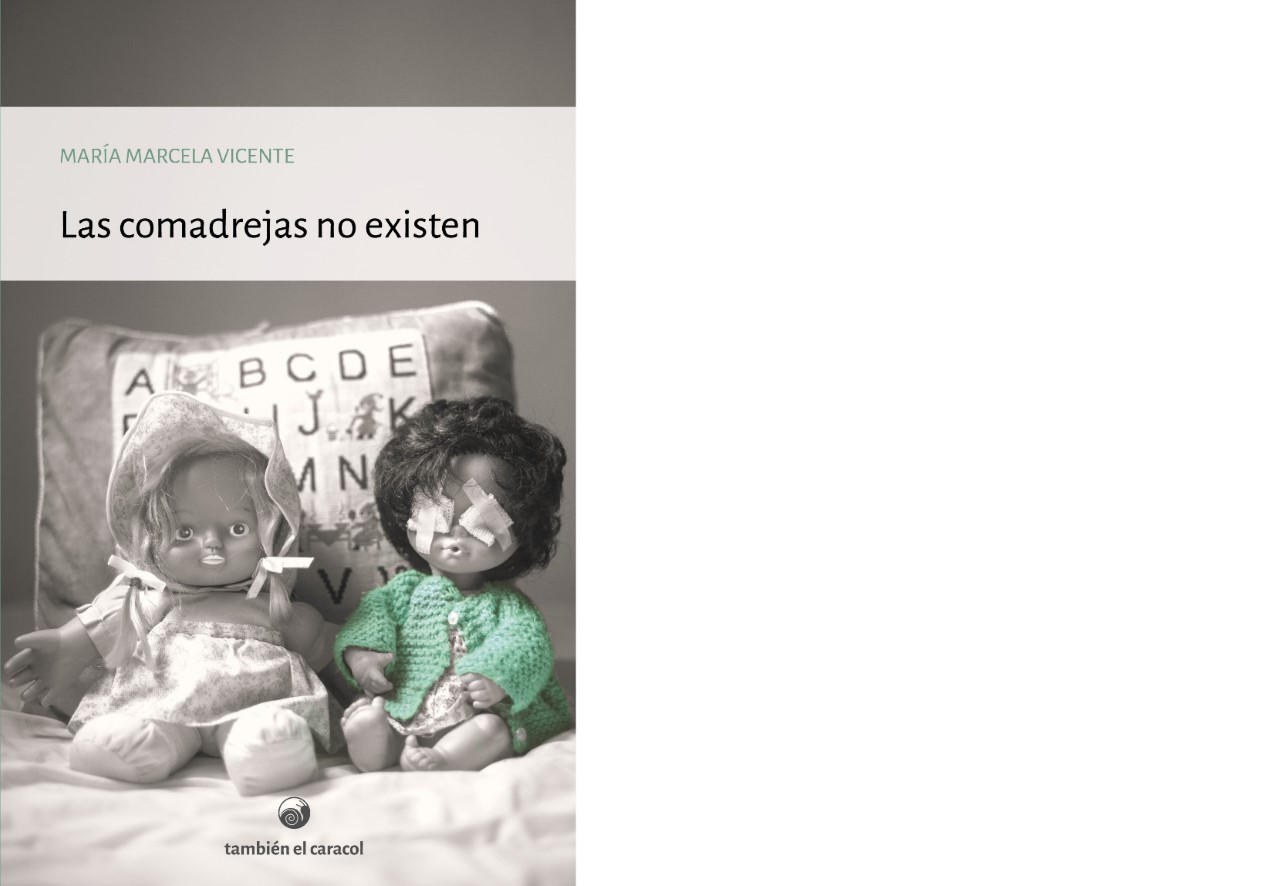

Opera prima de María Marcela Vicente (Mar del Plata, 1964), Las comadrejas no existen narra en dos tiempos contrapuestos ─pasado y presente─ la asfixiante experiencia de Clarisa, una mujer que vive sola o, mejor dicho, con dos muñecas ─una blanda, una dura─ a quienes trata como a sus propias hijas. La comparación o la metáfora no debe comprenderse en tanto figuras: para Clarisa sendos juguetes son sus hijas.

Esos dos tiempos implican la estructuración de la novela. Por un lado, la narradora relata su infancia en pasado. Su vida en familia, la hermana mayor a la que desea parecerse, el padre ocupado en su trabajo fuera de casa pero pre-ocupado por forjar un vínculo amoroso con ella, la madre atosigada en los roles que se le asignan socialmente: cocinar, tejer, limpiar, vestir a sus dos hijas, que parecen tener, en ese vínculo, algo de muñecas.

Narrada desde la neurótica subjetividad de la protagonista, con una prosa obsesiva, apretujada, Vicente escatima todo tipo de información objetiva, lo que sumado a la desautomización de la mirada infantil, produce un lector que debe enriquecer constantemente la historia para contextualizarla y otorgarle densidad a aquello que, en la superficie, flota como una incesante notación descriptiva y narrativa. Así, el barrio en el que vive la niña Clarisa, entendemos, es un barrio del margen, prácticamente fuera de la ciudad, frente a una cantera cuyas explosiones repercuten de tanto en tanto, generando una sensación de tembladeral que resuena de fondo durante todo el libro. Una inminencia prolongada, un estallido a punto de detonar, tanto fuera como dentro del personaje.

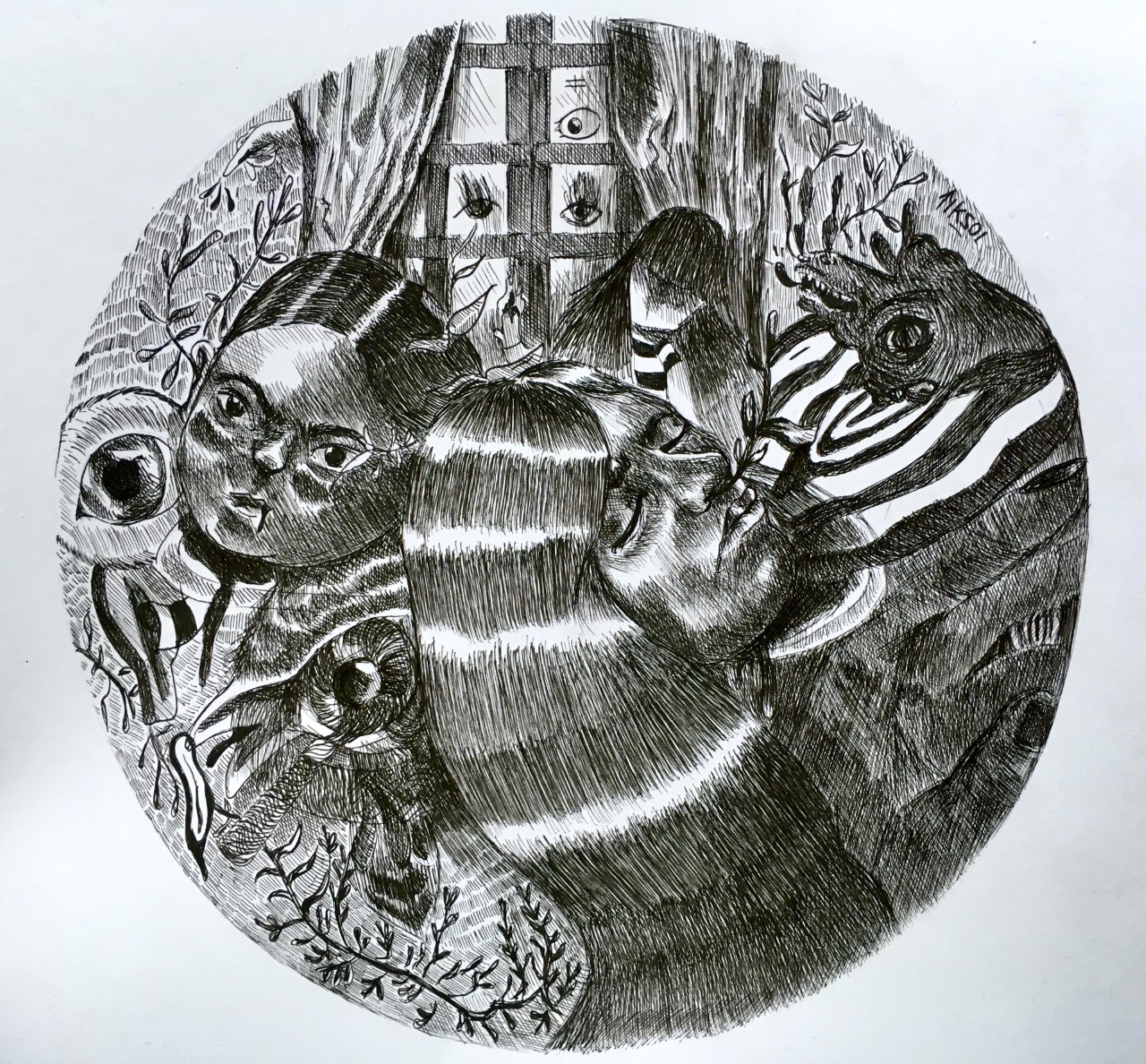

Ilustración de Tikso

Ilustración de Tikso

La frialdad del tono de la voz narrativa cifra también el distanciamiento y la soledad del personaje, cuya emotividad se camufla pura y exclusivamente en el miedo que la irá constituyendo; en sus negaciones y en sus juegos, en la mirada vigilante de los monstruos en el ropero, debajo de la cama, detrás del vidrio de la ventana. De nuevo, ojos terroríficos que apenas son consignados, mencionados con la frialdad de un observador que ignora, desde luego, cómo han moldeado su psicología. Al recordar a la abuela paterna, la protagonista menciona que ha sido ella quien le ha regalado una de sus tan especiales muñecas: "Una de ellas era mi preferida. Tenía otra de tela que nació el mismo día que yo. A las dos las crie como a hijas. Años después vivimos las tres solas, juntas. Siempre me acompañaron y me salvaron de la soledad. Todavía hoy me siguen acompañando". Incapacitada para tejer vínculos de confianza, el control sobre ellas apaciguará el pavor hacia el mundo externo.

Si el pasado es el tiempo de la narración de la infancia, de su trato con los familiares, cercanos y lejanos, y del surgimiento de la relación con las muñecas, el presente es el relato de la actualidad, de la Clarisa adulta. Relato asfixiante que expresa el pánico hacia el mundo objetivo y la imperiosa necesidad de control que gobierna al personaje. La novela abre con el último tramo de una (nueva) mudanza: la protagonista deja el PH en el que vive y se traslada a un departamento opresivo. El transcurso de la acción sirve para dar cuenta del tono, de la subjetividad de Clarisa. Mientras que en la infancia las oraciones tienden a una mayor longitud, a una expresividad más heterogénea ─que representa una personalidad más abierta en todo sentido (la niña Clarisa quiere salir de su habitación y de su casa, disfruta del patio y de los paseos cercanos, de la relación con la vecina, de la playa con su padre)─, la narración en presente se torna asfixiante como efecto de oraciones breves y punzantes, de enumeraciones visuales. Un ritmo enloquecedor que reproduce la energía inagotable de una mente que, en su mirar y chequear, resulta irrefrenable. Dicho con mayor sencillez: de una mente que no para. "Entrego el PH como se debe. Sin olor, con los vidrios de la ventana impecables. ¿A qué huelo? ¿Tengo olor? Mido con los ojos cerrados. Sé cuantos centímetros ocupa cada cosa. Calculo el espacio en las cajas. Antes de guardar las ollas vuelvo a limpiarlas. La chica dentro de la grande. Las cosas del baño dentro de la olla chica. Las mantas dobladas. Las sábanas encima".

Esta sofocación, escritural y subjetiva, es el corolario de la cerrazón del personaje y de la locación: el único modo de vivir para Clara es enfrascada, en sí misma y en su departamentito, y junto a sus hijas. Esa imposibilidad de frenar el discurrir psíquico se traduce también en el fantasma del insomnio que la aqueja y, metonímicamente, se desplaza a los ojos de las muñecas, eternamente abiertos, imposibles de que el sosiego del sueño los relaje.

Ajena a la imaginación vengativa de ciertos niños y niñas de Cortázar y de Castillo, así como a la "anormalidad" de ciertas infancias en Samanta Schweblin, la niña Clarisa condensa ─aunque en absoluto silencio, y sin el trasfondo existencialista─, los dolores que padecen los personajes infantiles de Daniel Moyano, incapaces de interpretar los signos del mundo adulto. De cualquier manera María Vicente no se detiene en el recorte de una infancia, sino en el entrecruzamiento de ese recorte con otro, de la vida adulta. Y en ese vaivén se entretejen los complejos pero cotidianos rituales de una niña en su ámbito familiar, que servirán de cimientos para una subjetividad adulta que permanece ─atada como está a sus fobias y al pánico de la experiencia─ como una muñeca incapaz de vivir en el mundo incierto de la adultez, incapaz de salir de su propio y enfermizo envoltorio de regalo.

2 de junio, 2021

Las comadrejas no existen

Las comadrejas no existen

María Marcela Vicente

También el caracol, 2021

96 págs.