Cuando yo tenía 26 años casi no conocía feministas, porque éramos muy pocas. Y cuando me presentaba como tal, sentía inmediatamente, en la abrumadora mayoría de los casos, tanto en varones como en mujeres, la barrera, la prevención. A mi “soy feminista” se respondía casi indefectiblemente exponiendo un desacuerdo con más prejuicios e ignorancia que argumentos, y una agresividad no siempre disimulada. Varones y mujeres diferían en el modo en que manifestaban su reacción negativa pero era raro que tuvieran algún real interés en entender qué quería decir yo cuando me reconocía feminista. Y no diferían casi nunca en la intención que atribuían a mi declaración: escuchaban palabras desafiantes aunque yo hubiera querido hacer una confesión, o una aclaración sobre mi marco teórico o político. Era siempre escuchado como un ataque y me exponía a la hostilidad o a la burla y sobre todo ─lo más doloroso─ al empecinado desinterés por mis motivos.

A tal punto llegaban las cosas, que cuando en 1986 alguien me invitó casi por azar a participar en una confluencia feminista donde se empezaría a preparar el primer Encuentro Nacional de Mujeres, el argumento que me dio fue: “en el Encuentro apuntamos a todas las organizaciones femeninas pero en este pre-encuentro, queremos que vengan las que se asumen feministas en voz alta”. Al Encuentro hoy van muchos miles de feministas; para ese pre-encuentro fundacional en el Balneario San Bernardo, alcanzó con contratar un micro. Y hasta no hace mucho todavía se contaban con los dedos de las manos las mujeres con existencia pública que osaban llamarse feministas: las que sobresalían en política, por ejemplo, se apresuraban a decir que no lo eran (incluso si lo eran), no necesariamente por cobardía sino por inteligencia práctica.

¿Por qué parto del pasado y de mi experiencia? Porque no quiero que olvidemos el pasado, deslumbradas con este presente. Ténganme paciencia, voy a llegar al hoy, pero déjenme contar algo más: cuando tenía 26 años yo sabía que el feminismo podía ser otra cosa, que podía tener un lugar político arrasador, aunque en Argentina no hubiera memoria de algo semejante. Yo venía de vivir un tiempo en Italia, cuando lo que se llamó luego la Tercera Ola Feminista retrocedía. Recuerdo mi primer 8 de marzo autoconsciente: estaba en Milán, era 1984 y mis amigues contaban que sólo tres años atrás las calles se poblaban de decenas de miles de mujeres. Ahora se vivía el reflujo de la radicalización política de los años ‘70 (que en muchos países de Europa y en Estados Unidos implicó, junto con la lucha de clases, un intenso y específico cuestionamiento político del Orden de Géneros). Sin embargo, yo venía de la Argentina en dictadura y también de una anterior donde la actividad política había sido inmensa pero no la del feminismo, que vapuleado e ignorado por la izquierda y la derecha en igual medida, había sido un ghetto minúsculo que yo no había respetado ni frecuentado. Por eso me conmocionó, en 1984, ver a mil mujeres juntas en la Piazza del Duomo, y compré mi ramo de mimosas (las florcitas amarillas que simbolizaban el fuego con que habían quemado vivas, hacía décadas, a las obreras textiles norteamericanas). Ese 8 de marzo las calles ya no rebalsaban de brujas y brujitas, hermanas combativas. Maschi, tremate, le streghe sono tornate, [1]

habían cantado, referenciándose en otras miles y miles de mujeres también quemadas siglos atrás, por la Inquisición femicida. Pero algo de aquella potencia permanecía y yo la dejé entrar en mí y sentí lo que hoy la mayor parte de ustedes, las mujeres que me escuchan, tal vez sientan: la respuesta a interrogantes atávicos de mi propia experiencia, de un naturalizado dolor personal que ahora descubría colectivo e injusto. Había emprendido un camino que ya no tendría retorno.Pasaron pocos años, yo ya no vivía en Italia pero de lejos fui observando, estupefacta, cómo muchas de las ideas que trabajosamente habían ganado hegemonía en el sentido común de la Italia que yo había conocido retrocedían hasta desaparecer. En plenos noventa un violador fue absuelto en un fallo donde un juez dio como razón, sin siquiera sentirse obligado a usar eufemismos, que la víctima vestía jeans ajustados. Semejante cosa ya podía volver a “ser justicia”. Es cierto que eso motivó que parlamentarias y ministras fueran a trabajar en jeans ajustados al día siguiente. Los diarios sacaron fotos pero no hubo calles hirviendo de manifestantes indignadas y el violador sigue absuelto ante la mayoritaria indiferencia femenina. El país que había sido sacudido por el movimiento de mujeres no existía más. El feminismo ahora era a lo sumo, para la mayoría de las mujeres que antes habían luchado, un exceso de su loca juventud. Las brujas habían escondido escobas y calderos y resignaban posiciones ante sus maridos, explicaban a sus hijas que las reglas del juego para lograr un novio pasaban por disimular la inteligencia o la autonomía. Comercios y empresas se fueron animando a insultar el 8 de marzo con la impunidad con que lo han insultado en mi país hasta hace poco: ofertar promociones en moda, peinado y maquillaje, lanzar mensajes que mistifican a las buenas mamás y hasta humoradas que nos ridiculizan en las que muchas mujeres participan alegremente, como un concurso de carrera con tacos altos (lo vi en Merlo, San Luis, un 8 de marzo de 2013). Hoy, en Italia, el derecho al aborto, duramente conquistado por las combatientes de la Tercera Ola, está menoscabado: el 70% de los profesionales se niega a practicar la operación, lo cual alienta peligrosamente el retorno a la clandestinidad de hecho, con las consecuencias que conocemos.

¿Por qué les cuento esto? Para advertir que el maravilloso, profundo esfuerzo de transformación que queremos lograr podría retroceder hasta lo hoy inconcebible. Estamos en la fiebre de lo que ya llaman la cuarta ola feminista, cuya fuerza expansiva proviene por primera vez de nuestro Cono Sur latinoamericano, y quisiera interrumpir un instante la profunda alegría que también comparto y dejar de lado todo lo bueno que esto tiene y que no ignoro, para advertir que, si hablamos de “ola”, en la metáfora misma está la desdicha del retroceso que arrasa la arena. Deja su resaca, es cierto, nada queda exactamente igual, pero ese es un pobre consuelo y además la ola que llega después suele tener rabioso signo opuesto, como nos permite entrever Brasil con Bolsonaro. Si estoy escribiendo esto hoy, es porque quisiera contribuir a que aprendamos de la Historia, a que seamos capaces de cambiarla. No está escrito que sea una ola, bien puede llegar y quedarse y para ello es mejor ser antipática y hablar ahora de lo que creo que hay que hablar, porque aunque llenar las calles sea clave para nuestro movimiento, no es solamente llenándolas como lo lograremos. [2]

La primera pregunta que se impone es por qué tantos momentos de protagonismo político no pasaron de ser “ola” que dejó en algunos casos una importante impronta y en otros, sólo algunas huellas. No soy historiadora pero puedo al menos hablar de cosas que ocurrieron con la tercera, tal vez sirva para alertarnos sobre el presente.

Sería fácil decir que la caída del muro, la crisis de las izquierdas, fueron responsables de aquel reflujo. Yo creo que no. Aunque el Orden de Clases enhebre siempre maquiavélicos acuerdos con el Orden de Géneros, puedo demostrar que hay una especificidad en las reivindicaciones de género que no depende del capitalismo. [3]

Basta mirar cómo trataron a sus mujeres los países del socialismo real o recordar que lo que llaman Patriarcado tiene miles de años y pareciera remontarse a toda nuestra memoria filogenética (al menos en documentos objetivos), mientras que el capitalismo comienza durante el siglo XVIII. Hay una enorme cantidad de reivindicaciones importantísimas que no objetan el capitalismo en lo estructural, empezando por “igual trabajo, igual salario”, que no cuestiona la explotación sino en forma cuantitativa, o el derecho a no ser golpeadas, violadas y asesinadas en todas las clases sociales, una práctica milenaria, a diferencia de las prácticas opresoras de la burguesía; incluso durante el brutal reflujo de los años ‘90, en pleno neoliberalismo, parlamentos y estados debatieron y aun sancionaron medidas feministas trascendentales. La ley de cupo femenino en las listas parlamentarias o el delito de “acoso laboral” fueron impulsados, en Argentina, en pleno menemismo, con la participación transversal de legisladoras del arco de todos los partidos. Algunas de muy distintos partidos se decían por lo bajo feministas y lo eran, pero las mujeres no ocupamos las calles para conseguir estas cosas. Factores como la influencia de Hillary Clinton -parte de la resaca de la tercera ola- y las relaciones “carnales menemistas” ofrecieron esta oportunidad, que nuestras parlamentarias afortunadamente aprovecharon, venciendo la oposición masculina.Aunque el desinfle de la lucha de clases en las calles de los países primermundistas influyó en alguna medida en el reflujo de la tercera ola, me parece que ese no fue el factor principal. Arriesgo mi triste hipótesis: lo que agotó, lo que dividió, desmotivó hasta mandar a las mujeres a sus casas fue la ferocidad de los enfrentamientos entre las militantes más orgánicas del movimiento. Es una ferocidad que hoy se repite. Aquellos enfrentamientos no tenían nada que ver con reivindicaciones tan urgentes como “igual trabajo, igual salario”, legalización del aborto, fin de femicidios y violencia, fin de la feminización de la pobreza. No. Igual que ocurre hoy, todas las protagonistas de estas luchas feroces acordaban con estos puntos esenciales. Fueron otros los desacuerdos.

Se podría hablar de las presiones de cada partido de izquierda, que intentaba -a través de sus grupos de mujeres- prevalecer en la dirección de un movimiento que, para existir, necesitaba que prevaleciera en cambio la unión con las demás mujeres, a partir de las reivindicaciones comunes, y no los intereses de cada organización partidaria (por legítimos y justos que fueran). Eso ocurrió entonces y eso está ocurriendo. Y cosas así dañaron y dañan al movimiento de mujeres, a nuestros logros específicamente feministas, aunque puedan regalar una ocasional ventaja al partido que consiga imponerse en la puja. Pero no me ocuparé de ese problema. Quiero dar un ejemplo que apunta a otra discusión feroz que también hoy regresa: el combate contra Gayle Rubin.

La extraordinaria pensadora estadounidense Gayle Rubin es una antropóloga que escribe en 1975 un artículo fundamental que, si bien no es el primero que formula la diferencia entre sexo y género, sí es el primero que coloca lo que llama “sistemas de sexo/género” (sistemas que procesan los cuerpos y construyen personas con géneros) en un lugar decisivo y de notable operatividad teórico-práctica. El artículo de Rubin se nutre del marxismo, la antropología y el psicoanálisis, y dibuja un camino que permite definir por dónde pasa la opresión de las mujeres y cómo se puede articular con la opresión de clase, y sobre todo especifica la relación entre la opresión específica de género a nivel macrosocial y la opresión de género a nivel micro, es decir en la íntima subjetividad, cruzando a Freud y Lacan con Levy Strauss para mostrar que la construcción de subjetividades atravesadas por el triángulo edípico es política y funcional a las sociedades regidas por la exogamia y el tabú del incesto. Original, audaz y sólida, Rubin anticipa la biopolítica. Sin este cruce psicoanálisis-antropología, el magnífico trabajo de Rita Segato sobre la violencia de género, por ejemplo, no existiría.

No voy a exponer las ideas de Rubin. Sí quiero contarles por qué hoy se la cita y conoce poco. Ya publicado su trabajo, Rubin funda a fines de los años 70 el primer grupo de lesbianas sadomasoquistas. En el movimiento feminista estadounidense la crucifican: se acusa a las lesbianas SDM de reproducir la violencia patriarcal en sus relaciones sexuales. Rubin se defiende: ellas practican algo libremente pactado para el puro placer y sus detractoras son represoras intolerantes que encubren y racionalizan una repugnancia moralista. Legislar cómo está bien o mal gozar no debería ser tarea del feminismo ni de nadie, dice, y este es un argumento que comparto plenamente. El sexo SDM, sostiene Rubin, “tiene un nivel de violencia mucho más bajo que cualquier partido de fútbol americano y entraña daños físicos considerablemente menores que la mayoría de los deportes”. [4]

Si nos horrorizamos porque una chica encadenada lame un taco aguja es porque a diferencia de esos deportes, que se hacen para ganar, el único objetivo de este juego teatral es la subversiva delicia gratuita del orgasmo.Creo que los argumentos de Rubin son poderosos y hay moralina e intolerancia en sus enemigas. Pregunto, no obstante: ¿Es necesario fundar un grupo que reivindique políticamente las prácticas SDM? ¿Por qué no plantear, simplemente, que un movimiento feminista no puede sumarse a la represión sexual a las mujeres y por ende debe respetar todos los gustos libremente consentidos entre adultes que los disfrutan? ¿No hay en la fundación de un grupo feminista lesbiano-SDM un gesto que repite reactivamente la misma voluntad de legislar sobre la sexualidad que tienen sus adversarias?

Las lesbianas SDM fueron un enemigo más entre otros enfrentamientos más graves que proliferaron entonces, siempre alrededor del sexo, casi inmediatamente después de que el movimiento llegara a su apogeo: algunas querían prohibir en el feminismo cualquier contenido sexual, argumentando que reivindicar asuntos eróticos femeninos hacía el juego al patriarcado, en tanto éste está obsesionado con eso, y entonces es contraproducente levantar el derecho a gozar con nuestros cuerpos; otras -en parte las mismas- eran francamente homofóbicas: no querían lesbianas en sus filas aunque una gran proporción de fundadoras, militantes y teóricas brillantes de la tercera ola lo fueran. El intento homofóbico se racionalizó diciendo que el lesbianismo reproducía en sus vínculos los roles patriarcales; las lesbianas denunciaron la moralina represiva de esos “argumentos” pero también algunas acusaron a las heterosexuales de ser ellas las cómplices del patriarcado, porque gozaban con la penetración, que es siempre una violación, y así repitieron reactivamente la misma intolerancia; hubo lesbianas que explicaron con brillantez por qué todo feminismo supone por definición sororidad (concepto que nace en la tercera ola) y el amor entre mujeres es subversivo de por sí en un patriarcado que nos enseña a odiarnos entre nosotras; por extensión, la homosexualidad femenina sería, siguieron algunas (tal vez siguieron de largo...), la expresión sublime de la sororidad y toda verdadera feminista sería en el fondo lesbiana. Contra esto saltaron otras lesbianas: ese era un modo vergonzante de disculparse por algo tan legítimo y simple como querer acostarse con mujeres y no con hombres, el argumento mistificaba este deseo concreto en un idealizado y tolerable amor universal.

Hay algunos muy buenos argumentos en este debate pero es claro que su protagonista estrella es la intolerancia, la pulsión de reprimir a la otra; y el impulso que lanza a las personas vueltas abyectas por su modo de gozar [5]

a formar grupos y subgrupos reivindicativos es una respuesta de quienes, acorraladas, caen en la intolerancia opuesta. “Reproducís las relaciones de poder patriarcal porque hacés pareja con mujeres” se contesta con “reproducís las relaciones de poder patriarcal cada vez que te penetran”, por ejemplo. Hoy he escuchado argumentos parecidos de uno y otro lado. Hace poco alguien dijo por ejemplo que toda relación heterosexual está expuesta a la violencia, le respondieron hablando de la violencia lésbica... En fin, yo recordaría a Joaquín Sabina: cada vez que lucharon la KGB contra la CÍA, ganó al final la policía.Regresemos: cuando el formidable intelecto de Gayle Rubin se concentra exclusivamente en defender su dignidad de persona contra la inquisición pseudofeminista, pasa algo muy triste. Rubin escribe su segundo y tal vez último trabajo significativo, sus “Notas para una teoría radical de la sexualidad”, que si bien tiene argumentos notables también hace una tal vez inconsciente defección: buscando sumar aliados entre gays, prostitutas y otros grupos expulsados de lo humano por la moralina del odio, Rubin se solidariza con los pedófilos, sin cuestionar si las personas que ellos desean tienen 17 o 4 años y escribe con todas las letras que las redes de trata casi no existen, son un mito. Aunque graves, son exageraciones defensivas de alguien herida injustamente, pero hay algo mucho peor, que profundizaré pronto: Rubin declara retractarse de su formulación sobre los sistemas de sexo-género que rigen la producción y reproducción de personas en cada sociedad y escribe que el sexo es completamente independiente del género. Anticipa con esto a Judith Butler, lo sé, pero en mi opinión esto, precisamente, es negativo. Rubin se está retractando de lo más notable de su pensamiento anterior: su materialismo profundo, que consideraba que lo discursivo es activamente conformador, sí, pero lo material no discursivo también participa activamente en ese proceso en que los discursos generan cuerpos y personas. Ella había propuesto una dialéctica cuerpo-palabra, sexo-género, que eludía tanto la burda explicación de los burdos lectores del marxismo (según la cual la materia genera activamente todo y la palabra es apenas un reflejo, ideología, superestructura), como las sofisticadas trampas con que ─hablando del poder generador de los discursos─ una y otra vez caemos en la metafísica y el idealismo. Rubin defecciona e incluso abandona el feminismo, como si correrse hacia lo que luego se llamará queer impidiera seguir siendo feminista. Vuelta abyecta por sus propias compañeras por un deseo que la arrasa y que, igual que cada une de nosotres, no puede evitar tener ni tendría por qué, Gayle Rubin se va del feminismo y su viraje intelectual coincide con el de los pies de cientos de miles de mujeres del primer mundo que, desconcertadas entre las peleas feroces de sus dirigentes y pensadoras, abandonan las calles y vuelven a sus casas.

Y se terminó la tercera ola como podría terminar esta que hoy vivimos. Y volvieron a naturalizarse cosas terribles que se había logrado cuestionar. ¿Quedó resaca, por lo menos? Sí. Alguna de las cosas que la tercera ola feminista dejó sobre la arena fueron significativas. Tal vez la más importante sea la legalización del aborto en los países centrales (pero es un derecho en retroceso por ejemplo en Italia… También la resaca puede irse). Otra, aunque de evaluación para mí ambigua, fue la apertura, en el espacio académico, de un área de estudios que ya no se denominaron “feministas” sino “de género”, renunciando a ese “ismo” que antes denotaba militancia y praxis política, círculo virtuoso discurso-acción. Y si bien yo misma aproveché ese espacio académico, aunque a mi manera, quisiera señalar que el precio fue el aislamiento y la neutralización del conocimiento que allí gestamos. Nada de lo que se escribía adentro era leído afuera. Las universidades toleraban con condescendencia a las que estudiábamos “cosas de mujeres”, pero si hablábamos de teoría y crítica literarias, las cátedras de teoría y crítica no nos leían; si hablábamos de filosofía, antropología, ciencias, los académicos varones y las académicas mujeres que “no hacían género” (esa era la expresión) ignoraban olímpicamente esa producción. “Es que yo no hago género”, me dijo una colega cuando le recomendé un libro. El género no era algo que atravesaba el cuerpo, la cabeza, la vida de mujeres y varones, era una especialización universitaria que servía para que algunas chicas no molestaran más. Ese fue el lugar de los “estudios de género” hasta que las ideas de Judith Butler cobraron hegemonía. Cada vez que yo intervenía en algún debate público apelando al feminismo, tenía que explicar desde la diferencia sexo-género hasta las cifras objetivas de la pobreza femenina en el planeta porque aunque discutiera con académicos y académicas, psicoanalistas, ensayistas de prestigio, no eran saberes que se presuponían. Todavía en marzo de 2014 tuve que mantener la larga y reiterada discusión de cada año con profesionales cultivades y lectores: ¿por qué hay un Día Internacional de la Mujer y no del Hombre? ¡Eso es discriminación! ¿Por qué hablar de femicidio y no de simple asesinato? ¡También mueren los varones! Etc.

Me repito, pido disculpas. Quiero subrayar hasta dónde las cosas pueden cambiar muy rápido, insisto en el pasado para evitar que nuestre presente sea apenas una ola.

Faltaban años para que la convocatoria de Ni una menos hiciera estallar la cuarta ola en Buenos Aires (y 300.000 mujeres inundaran Plaza Congreso para parar los femicidios). De pronto, en las Universidades, una lectura de las áreas de género saltó el cerco y despertó el interés de investigadores e investigadoras de otras áreas. ¿Es casual que el aislamiento solamente se haya aliviado en la Academia cuando irrumpió El género en cuestión, de Judith Butler, un pensamiento que sacaba a las mujeres del centro de la discriminación? Fue cuando la palabra “feminismo” volvió a utilizarse en el pensamiento universitario, ahora fuera del ghetto, pero con un nada inocente prefijo: post-. Post-feminismo, post-género…

¿No es este un síntoma misógino? No digo que Butler sea personalmente misógina, digo que si lo que seduce súbitamente a quienes “no hacen género” y no parecen querer saber nada con eso es un pensamiento que nos corre a las mujeres del eje central de la discriminación, ¿no hay algo sospechoso? Esta fue una de las muy escasas veces en que quienes estudiaban disciplinas sociales se pusieron a leer a una mujer teórica. Tal vez porque el aislamiento duele y porque las modas seducen y seguirlas es más cómodo que leerlas críticamente, las áreas de género se plegaron enseguida a los cuestionamientos de Butler. “Después de Butler hay que pensar todo de nuevo”, escuché decir a una colega que hasta este post-, había sido feminista. Personalmente, creo que Butler nos obligó a las feministas a pensar algunas cosas necesarias, sí, pero en absoluto todo de nuevo. Y creo que los estudios y las luchas queer son muy legítimas pero es un gravísimo error oponerlas a las luchas concretas contra la opresión a las mujeres y a los estudios feministas. Y Butler ayuda a ese error, cumpliendo un papel retardatario. La velocidad con que la recepción académica de Butler archivó académicamente el feminismo es misógina.

Hasta que ese feminismo archivado salió sin pedir permiso a la calle y sigue saliendo hasta hoy en un movimiento que no nació en la Academia pero que por suerte nos convocó también a las investigadoras y a las áreas de género, y por suerte en el contexto actual el prefijo “post”, aplicado al feminismo, suena ridículo.

Escribí mi ensayo Otro logos… antes de esta cuarta ola. Dedico allí muchas páginas a discutir respetuosa pero implacablemente con la teoría de Butler. Pongo argumento contra argumento. Me centro sobre todo en dos ejes: uno objeta de plano su propuesta sobre la relación entre la palabra y el cuerpo; otro sostiene que la opresión de las mujeres y no de las identidades sexuales abyectas es la que funda todas las demás opresiones. Feminismo, no post-feminismo. La humanidad ha segregado y segrega, antes que a orientaciones sexuales, a la mitad o más de la mitad de su especie, sin importarle cuáles sean las orientaciones sexuales de ella y claro, segregando además a trans, etnias, religiones, etc. Y decir “antes” no significa que sea una segregación más grave o repudiable, no. Tampoco es un “antes” cronológico. Es estructural. “Antes” significa que la segregación contra la mitad de la especie es fundacional de las demás. Igual que las otras, ésta se entrelaza con opresiones de clase pero siempre tiene una especificidad por la cual no se funde en la clase; y sobre todo: se sostiene en el cuerpo femenino en sí.

Y antes de que me crucifiquen gritando radfem, mujeril, biologista o alguna otra etiqueta de las que hoy, en esta nueva y absurda batalla campal entre militantes de cuarta ola, sirven para insultar y hacer desaparecer los argumentos de la/le adversarie, voy a aclarar otra cosa, tan firmemente como la anterior: la biología no es un destino, considero a los géneros construcciones históricas y discursivas, existen muchos géneros, los cuerpos también están hechos de discurso y el binarismo ahoga a las/los/les disidentes; me solidarizo con el alma con las travestis, mujeres que sufren la violencia patriarcal de modos inenarrables y específicos que yo, como mujer, no puedo imaginar, y además soy profundamente contraria a cualquier dedo levantado (venga del lado que venga) que me explique cómo es políticamente revolucionario gozar, porque sé visceralmente que nunca elegí qué me excita y qué no, nada puedo hacer salvo disfrutarlo y mantener como único límite ético el gozoso mutuo acuerdo, y le deseo a cualquier otra persona que disfrute con alegría de seducir y gozar como le guste, por alejado que sea del modo en que yo seduzco y gozo.

Pido que no me escuchen para ubicarme de un lado o del otro de un debate inconducente. Pido que se entienda que este texto no se quiere meter adentro de los debates actuales del activismo organizado feminista (¿abolicionistas o regulacionistas? ¿radfem o transgénero? Etc). Quiere mostrar que esta forma de debatir es teóricamente inconducente, políticamente autodestructiva. Quiero proponer un modo de mirar las cosas que nos permite superar ciertos debates sin renunciar por eso a considerar sus importantes argumentos.

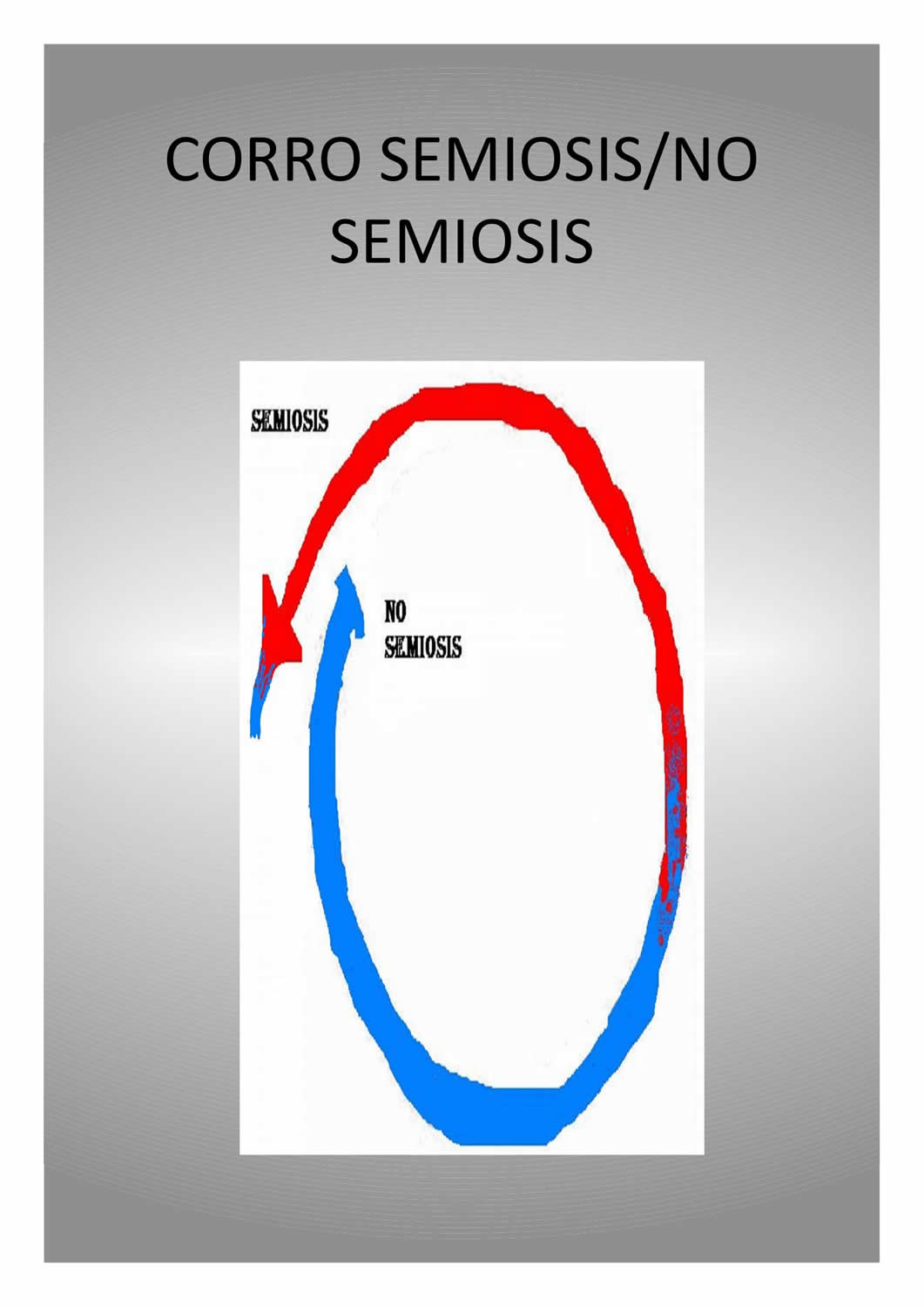

Para poder argumentar voy a proponer en este momento una primera hipótesis teórica (ampliamente desarrollada en Otro Logos...) acerca de la relación entre las palabras y las cosas, los discursos y los cuerpos, la cultura y la naturaleza y, claro, el género y el sexo. Todas estas categorías en definitiva reproducen esta misma dupla que llamaré, a partir de ahora, semiosis y no-semiosis. ¡Hay que salir de esta dupla como términos que piden una alternativa! Porque no construyen una alternativa, describen una simultánea realidad. La relación que propongo no es mía, la elabora el marxista galés Raymond Williams en una obra cumbre, Marxismo y Literatura: es obvio que la no semiosis es material pero se consideró erróneamente que la semiosis no lo era. Sin embargo, una piedra en la cabeza hiere o mata pero también una palabra puede provocar un paro cardíaco; tocar un cuerpo puede excitarlo y lubricarlo pero también lo logran una frase, una imagen. Es decir: los signos también son materiales. Por eso propongo que hay materia en lo semiótico y lo no-semiótico. Los signos son materiales ─lo entendió bien Voloshinov─, sólo que de una materialidad específica, completamente diferente de la de la piedra o la piel. [6]

Dos formas de materialidad irreductibles una a la otra porque nunca se funden, propone Williams, pero dos materias al fin, que se conforman mutuamente. Y está es la clave: si bien hubo vida orgánica y cuerpos pre-humanos que inventaron los signos (y en ese sentido la materia no semiótica es la originaria), una vez que hay humanidad ─es decir, lenguaje─, éste es conformador también de la materia no semiótica y que el origen sea el otro no explica demasiado.

La ideología patriarcal, por ejemplo, produce cuerpos femeninos que se torturan con cera caliente entre las piernas para arrancarse el vello y en ese sentido modifica lo no semiótico (al punto en que el vello se encarna y hasta infecta, o deja de crecer, por ejemplo); profesiones como la de modelo, corista o prostituta existen porque la ideología patriarcal hace de las mujeres un objeto, pero por eso estas profesionales pueden agremiarse, juntar dinero y verbigracia construir un edificio para su sindicato, lo que genera trabajos concretos a albañiles y agrega a la materialidad no semiótica urbana un lugar que antes no existía.

Es decir: una vez iniciado el infinito círculo donde la no semiosis produce semiosis y la semiosis produce no semiosis, ningún hecho humano, absolutamente ninguno, puede entenderse de verdad negando uno de los términos para privilegiar el otro. Ese es el binarismo más peligroso. Filosófica, teórica, existencial y políticamente atroz. No hay nada peor que entender a la materialidad semiótica y a la no semiótica como opuestos donde uno invalida al otro, como suelen entenderse estos pares:

Fíjense que entre estos pares están también sexo y género, cuerpo y discurso. La tendencia del pensamiento binario es preguntarse cuál término, en cada uno de estos pares, es el primero, el que explica, el que degrada al otro, cuál el supremo y cuál el subordinado. Es evidente que en todos los pares se repite la relación entre dos materialidades diferentes: semiosis y no semiosis, y pareciera que eso, la coexistencia tensa de dos diferencias que inciden e importan simultáneamente es lo que no se puede tolerar. Pareciera que cuando hay dos diferentes, uno tiene que estar primero, uno debe invalidar al otro.

Williams propone un materialismo capaz de concebir en constante interrelación productiva estas dos diferencias: palabra/cosa, discursos/cuerpos, teoría/praxis. La praxis humana es acción no semiótica y semiótica, simultáneamente. Simultaneidad de dos sustancias otras, discernibles cada vez. Si pienso, hay lenguaje, pero mis neuronas no semióticas actúan. Si corro, hay cuerpo, pero no dejo de pensar. No es lo mismo que un cuerpo sea golpeado por una piedra o por una palabra, aunque ambas golpeen; al arrojar la piedra contra alguien también participan intenciones que son palabra y al proferir/escuchar el insulto, participan los cuerpos: cuerdas vocales, oído, temblor, llanto, incluso infarto.

Creo que nuestra dificultad de concebir dos diferencias que coexistan sin jerarquía es la consecuencia más trágica del patriarcado y es un motivo clave por el que el feminismo no ha vencido hasta ahora. Hubo una corriente feminista que participó, aunque tangencialmente, de la tercera ola: el “feminismo de la diferencia”. Su pensadora clave es la filósofa belga Luce Irigaray, que tuvo primacía académica en las áreas de género del ya completo reflujo, entre fines de los ‘80 y comienzos de los ‘90. De hecho, Butler irrumpe discutiendo explícitamente con ella. Ya sé, están pensando: ah, Drucaroff es feminista de la diferencia. ¡Mujeril! ¡Homofóbica! ¡Biologista! ¡Muerte a esta conservadora de derecha! Y agrego esto último porque en los ‘80 el feminismo de la diferencia enfrentó muy inteligentes críticas de académicas feministas marxistas.

Coincido con algunas de estas críticas, también en Otro logos... me distancio de algunas ideas de Irigaray pero no de otras fundamentales. Rescato el aporte central del feminismo de la diferencia. En su impresionante, monumental ensayo Speculum de la otra mujer, Irigaray demuestra algo que permite entender esta desesperante recaída en un binarismo excluyente que pone al otro término en el lugar de la diferencia que se debe exterminar (tan efectivo para que la tercera ola fuera, no más, una ola). Irigaray relee a Lacan y a Freud para desnudar el siguiente problema:

Según Lacan, en la posibilidad misma de que exista logos, sentido, reside la exigencia de que definir qué es una mujer sea imposible: ella tiene que ser “la que no lo tiene”, “la que no”, el signo no marcado (diría la lingüística), el morfema cero, para que en la diferencia y oposición surja el sentido. Por eso, dice él, toda significación es fálica, está regida por la lógica fálica que es de oposición y diferencia, tal como muestra Saussure que se produce el sentido. Más allá de lo que realmente sea una mujer, las necesidades del sistema de signos, de lo simbólico que nos permite ser lenguaje, colocan a la mujer en la posición contraria al hombre, que sí existe, es “el que lo tiene”. Esto no es real, dice Lacan, porque desde lo real al sexo femenino no le falta nada, es un hecho existente y pleno como cualquier otro. Y yo agrego con Irigaray: no es un “agujero”, esa es una construcción violenta y mentirosa. Tenemos labios que protegen un clítoris y un canal que se desenvuelve hacia adentro en lugar de colgar entre las piernas, para derivar en compleja anatomía. Tenemos otra cosa distinta de lo que tienen ellos, no un cero, no un agujero. Nada falta ahí, pero para que el hombre “lo tenga”, la mujer tiene que “no tenerlo”. Así cruza Lacan la constitución misma de la significación con la de la subjetividad humana, que se construye cuando esta oposición (signo marcado masculino versus signo no marcado femenino) se inscribe profundamente en el inconsciente de cada persona.

Irigaray denuncia: esto que Lacan presenta como un orden atemporal y fundacional de la subjetividad, y al mismo tiempo de todo el logos, es un acto de violencia histórica y política al servicio del varón, que así logra generar un yo que se imagina a sí mismo pleno, en confrontación con otro que cargue, para beneficio de él, con tener el agujero. Es un atropello a las experiencias sensoriales de cada cuerpo real. Agrego, insisto: no tenemos agujero, no sentimos aire que entra cuando abrimos la boca; nos hacen cargar socialmente a las mujeres con el lugar de la incompletud, de ser varones defectuosos, sin pene, más allá de que nuestras subjetividades se constituyan obedeciendo y aceptando ese rol (lo harían sólo las mujeres cis) o rebelándose contra él (y construyendo así identidades de género no binarias), más allá de que cualquiera de nosotras pueda cuestionar las consecuencias de esa construcción y lidiar mejor o peor con ellas en eso que hoy se pide como de-construcción del género.

Lo cierto es que de Lacan surge con claridad que “la mujer no existe” para que el hombre sí exista. Y esto no debe entenderse a nivel personal sino social, cultural. La cultura humana precisa colocar a la mitad de su especie en ese lugar de otredad radical para sostener lo que Irigaray llama “el terror a la diferencia”, el tabú de la diferencia.

¿Por qué terror, prohibición? Porque si las subjetividades humanas admiten que lo que tienen las mujeres NO es un agujero sino una diferencia en positivo (no el vacío saussuriano), pierden la posibilidad de imaginar que hay seres humanos completos y tienen que admitir lo que nos aterra a todes pero en el fondo sabemos: somos, cada une de nosotres, un agujero visceral y el problema no pasa porque lo tenemos o no en los cuerpos: a diferencia de los animales, lidiamos con la insoportable verdad de que morimos, estamos separades de la naturaleza, atrapades en el lenguaje, conscientes de que no podremos todo nunca, nada nunca nos satisfará plenamente y vamos a morir. Ese es el agujero intolerable. El sujeto, dice Lacan, son tres puntitos suspensivos que derivan entre significantes y para tapar la angustia de vivir incompletes hay que adherir a una identidad imaginaria por la cual por instantes nos creemos realmente algo. Los varones ─al menos los cis, seguramente algunos otros también─ se tranquilizan un rato leyendo/proyectando toda su incompletud en nosotras. Las cis nos tranquilizamos imaginándolos completos al menos a ellos, esperando que nos amen y protejan ─oh tan poderosos, tan “llenos”─ y nos regalen la completud del embarazo. Es bastante patético, lo sé, y vale la pena cuestionarnos, varones y mujeres, todo esto. No sé cómo se tranquilizarán las identidades no binarias pero debe ser de algún modo, porque si no, vivir es imposible, y deben tener también sus fantasías patéticas y también valdrá la pena cuestionarlas. Lo que llaman “de-construir”, más que deconstrucción, pasaría por encontrar modos menos horrorosos de calmar nuestra angustia, identidades menos opresoras.

Mientras tanto, calmada la angustia apenas por un rato, el refugio en estos imaginarios de identidad nunca alcanza. Y por eso los varones tienen que reafirmar su completud una y otra vez y nos humillan, nos pegan, nos matan. Este sistema de producción de subjetividades que llamamos falo-logocentrismo, donde el logos se funda en la feroz lógica fálica, elude entender la diferencia como una sustancialidad alternativa capaz de coexistir en diálogo tenso y productivo con otra diferencia. Tiene que ser un cero lo diferente. Este logos se tranquiliza expulsando a la nada a la otredad, para creerse algo. El mecanismo se amplía porque nunca basta: varones y mujeres cis expulsan GLTBI etc, varones y mujeres blancas expulsan a otras etnias, una etnia oprimida expulsa a otra más oprimida todavía, etc.

Estos planteos desarrollados en Otro logos... confluyen con hipótesis de Rita Segato acerca de lo que denomina “células elementales de la violencia”. Pero es importante entender que el falo-logocentrismo, el que hace depender el sentido de un ordenamiento fálico que se realiza en la lógica binaria TENER-NO TENER, no atraviesa sólo a los varones. Nos atraviesa a todes. Las mujeres también nos movemos adentro del falo-logocentrismo.

Hace un par de años la discusión entre abolicionistas y reglamentaristas de la prostitución amenazaba con el entonces incipiente movimiento. También ahí hay binarismo ridículo y moralina, ese impulso falo-logocéntrico por el cual invalido a otra persona por su vida sexual para sentirme plena. Hoy si sos radfem, sos una basura homofóbica que niega los derechos transgénero. Y si sos transgénere, sos una basura que niega la opresión que sufrimos las mujeres. Y como pesadilla vuelve una discusión superada: las feministas anti transgénero niegan a las travestis y trans el derecho a marchar el 8 de marzo; otres acusan a las cis de reaccionarias; otras hablan de un único modo de ser mujer y feminista que se define por los genitales; unas repiten sin haber leído la utopía de la primera Rubin: hay que abolir los géneros para ser libres de ese chaleco que es, finalmente, de estereotipos identitarios; otres critican la utopía sin haberla leído y gritan que no hay que abolir sino consolidar las identidades no binarias. Si leyeran lo que Rubin dijo en su contexto, no habría pelea porque son posiciones complementarias. Y no olvidemos a quienes proclaman “muerte al macho” y escriben consignas como “hombre muerto no viola”, frases que reaccionan de modo igualmente atroz a la exitosa consigna que cientos de miles de femicidas no precisan escribir: “mujer muerta no denuncia”. Las dos son consignas nazis.

Estos no son debates, son intercambios de odio y de pobreza intelectual; no manejan siquiera la abundante, diversa, tensa, riquísima bibliografía de nuestras hermanas anteriores; gritan sin crítica consignas nuevas o de linajes ignorados; usan la palabra para insultar y destruir. Este binarismo es horroroso goce falo-logocéntrico y su seducción es esa, masculina: si la enemiga es despreciable basura, yo vencí, estoy completo y no agujereado.

Mientras tanto, por suerte, existe un movimiento feminista masivo y real que, un poco asombrado por estas peleas, sabe ponerse de pie por lo importante. Nos femicidan: el 70% de las mujeres que mueren asesinadas en el planeta lo hacen en manos de novios, amantes, maridos. Nadie les pregunta antes de matarlas si se sienten o no mujeres, si prefieren que las llamen asesinadas, asesinades o asesinados. Nos abusan. Al 100%. Dudo que alguna de ustedes, mujeres que me están escuchando, desconozca la humillación de haber sido alguna vez manoseada contra su voluntad y deseo (por nombrar el atropello menos grave). Nos explotan: el 80% de las más de 40 millones de personas que trabajan, en condiciones de explotación esclava, en las 3000 zonas francas que hay en el mundo son mujeres menores de 28 años. Nadie les pregunta si tienen orgasmos lamiendo tacos aguja o si se sienten hombres, las esclavizan igual. Según estadísticas de Naciones Unidas de los años ‘80 (hoy se agravaron), las mujeres realizábamos un tercio de los trabajos registrados y probablemente dos tercios del trabajo que efectivamente se ejecutaba en el planeta, pero recibíamos el 10% de los ingresos del mundo y el 1% de la propiedad de la tierra. Los cuerpos discursivamente materializados de Judith Butler pueden o no reconocerse como mujeres; descuiden, no importa: la distribución de riquezas los reconoce sola.

¿Significa esto que las travestis no mueren jóvenes y no son condenadas a la falta de trabajo digno y la pobreza? No. ¿Significa que las personas que no se identifican con los géneros binarios sufren menos discriminación que las mujeres? No. Ni menos, ni más. Significa que la discriminación a las mujeres con genitalidad femenina es estructural y está en la constitución misma de toda subjetividad humana, responde a la desesperación por construir un “lo mismo” tranquilizador y pleno y es lo que genera la reproducción pesadillesca de las otras discriminaciones.

Que los discursos horaden los cuerpos no impide que los cuerpos sean, simultáneamente, materia activa que incide sobre los discursos. Por eso propongo hablar de personas mujeres con genitalidad femenina, más allá de que se identifiquen o no con el género femenino; propongo hablar también de personas mujeres con otra genitalidad; pero la discriminación fundacional de todas las demás discriminaciones igualmente atroces que existen hace logos construyendo a las personas mujeres con genitalidad femenina (se sientan o no mujeres ellas mismas) como humanos defectuosos, varones sin pene. Una discriminación es estructural y las otras ─igualmente graves─ se apoyan en ella. No se trata de hacer un ranking de victimizaciones ni de reproducir una supremacía donde hay oprimidas “primeras” y oprimides “segundes”, sino de diagnosticar el carácter estructural de esta pesadilla para poder diseñar políticas que le pongan fin en lugar de desangrarnos entre nosotres.

Rita Segato afirma que en todas las culturas conocidas, las mujeres son el grupo que sostiene desde adentro la dignidad de su pueblo al ser objetos de posesión de sus varones. Por eso, ejemplifica, lo primero que hace una nación conquistadora es violar a las mujeres de la nación conquistada. Otra vez: no les pregunta si se sienten o no mujeres. Su materialidad no semiótica indica que son las pertenencias de los varones sometidos, que pueden engendrar descendencia que afirmará el poder del opresor sobre ese pueblo. Es la conformación genital de estas personas lo que estructuralmente las destina a la opresión, en el falo-logocentrismo: se intenta forzar a ese sexo al lugar del género oprimido para dar dignidad al pueblo que gobiernan los hombres. Y cuando esas personas genitalmente femeninas se rebelan contra esa función estructural (ya por sus deseos sexuales disidentes, ya por otros motivos), los varones y otras mujeres de su cultura las castigan con saña porque su rebeldía atenta contra la dignidad del colectivo.

Oprimir mujeres hace al corazón mismo del falo-logocentrismo. Oprimir sexualidades disidentes es consecuencia de oprimir mujeres. Luchar contra ambas cosas es indispensable. Querer invalidar a una para levantar la otra es defeccionar de ambas.

La cuarta ola nació cuando salimos millones a la calle en buena parte del planeta, cuando entendimos por fin que nos asesinan por ser personas con genitalidad femenina; se fortaleció cuando hubo conciencia de que si estas personas son además pobres, mueren en abortos clandestinos, cuando se entendió que a estas personas con genitalidad femenina no se les permite usar libremente el cuerpo, que el capitalismo las explota con una virulencia distintiva que ─aunque lo favorezca─ no responde al capital, sino a la misoginia. Todo eso nos junta.

Nos junta con todas: por ejemplo con las travestis, mujeres con quienes el patriarcado se ensaña más porque aunque no tienen la genitalidad que las condenaría, renuncian a ese privilegio para ser mujeres con nosotras. Bienvenidas todas las identidades de género que, construidas como abyección por el binarismo, sufren odio e intolerancia. Bienvenidos los debates teóricos que no buscan invalidar una práctica sexual o invalidar a quienes la invalidan, sino escapar del falo-logocentrismo para debatir.

Porque de nada valdrá lograr que el socialismo reparta con justicia la producción de riquezas, si la producción de personas sigue generando horror y odio ante cualquier diferencia que nos amenaza el ser.

26 de marzo, 2019

Notas

*Algo más resumida, esta conferencia fue leída en el Auditorio del Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Chile, en oportunidad de la apertura de su ciclo formativo, el 19 de marzo de 2019.

[1] “Tiemblen, machos. Las brujas regresaron”.

[2] Dos palabras sobre numerología. Hay distintas delimitaciones. En una de ellas, incluso, estaríamos en la quinta ola. Les propongo que nos pongamos transitoriamente de acuerdo: hablamos de “ola feminista” para aludir a un movimiento masivo con conciencia de género y acción política concreta. Filiemos la primera ola alrededor de la Declaración de los Derechos de la Mujer que redacta, en plena Revolución Francesa, la luego guillotinada Olympe de Gouges, y es emergente de un movimiento mayor. Hablemos de segunda ola para pensar el feminismo de fines del siglo XIX y comienzos del XX donde asistimos, en Gran Bretaña, al magnífico movimiento sufragista (que consigue además el acceso femenino a las universidades) y, por el otro, en Rusia, al feminismo radical que Stalin ahogará rápidamente. Una tercera ola es esa de la que yo vi su resaca: años sesenta y setenta en los países del primer mundo. Y esto que estalló en 2016 con tanta fuerza en mi país, alrededor del movimiento “Ni una menos”, puede entenderse como cuarta ola. Más allá de esta cronología, quiero subrayar que, por un lado, desde siempre existieron feministas de hecho: aisladas, brillantes y valientes mujeres que denunciaron la discriminación, incluso algunos varones. Hay ejemplos desde la Antigüedad. Pero la metáfora “olas” subraya algo que es invento de la modernidad y si ustedes quieren, otro efecto de esa revolución igualitaria inédita que (como Marx celebra en el *Manifiesto Comunista*) trae con su propia existencia la burguesía: un movimiento *colectivo* y *organizado* de mujeres con conciencia para sí. La Medea escrita por Eurípides o Sor Juana Inés reclaman por su opresión a comienzos del Siglo V A.C. o a mediados del XV; la decimonónica Juana Moro diseña políticas públicas de inclusión femenina; en los noventa surgen bandas feministas en el rock, pero para hablar de “olas” tiene que haber movimiento masivo, políticamente desestabilizador.

[3] Sé que esta afirmación generará desacuerdos con compañeras feministas de los partidos de izquierda. En mi ensayo Otro logos. Signos, política, discursos (Bs. As., Edhasa, 2016) desarrollo y justifico con amplios argumentos la especificidad de cada una de las luchas, la de clases y la de géneros. Estoy convencida de esa especificidad y también de que una sociedad será más justa únicamente si encara ambas luchas simultáneamente, sin que ninguna sea más importante que la otra pero también sin que ninguna sea subordinada a la otra. Para que esa simultaneidad no afecte los intereses propios de unes y otres oprimides es clave poder diagnosticar cada vez, en cada situación, dónde está el conflicto de género, dónde el de clases, y qué relaciones establecen entre ellos.

[4] Rubin, Gayle. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad”. En: Vance, Carol S. [comp.] Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina.Madrid, Ed. Revolución, 1989. 113-190 pp.

[5] Tomo el concepto de abyección de Judith Butler, que sostiene que los cuerpos que resisten la autoritaria construcción que quiere hacer con ellos el binarismo de género son considerados abyectos. Si bien tengo desacuerdos importantes con Butler, creo que, recuperados en el círculo ser-cuerpo/ser-discurso (que ella niega), muchos de sus conceptos son muy útiles. Cf. Butler, Judith. Cuerpos que importan. El límite discursivo del sexo. Bs. As., Paidós, 1993.

[6] Williams, Raymond. Marxismo y Literatura, Barcelona, Península, 1980. Voloshinov, Valentín. El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Buenos Aires, Nueva Visión, 1976.