No comprendo por qué me cuesta escribir sobre Ruth: es una novela breve y en apariencia lineal, incomplicada. Y sin embargo. Se me figura inabarcable. Son muchos los temas, me digo. Todo en Ruth me parece demasiado. Pero debajo de esa excusa presiento algo más, un vago temor al acecho.

Arranco varias veces. El problema es que tengo cosas para decir, la novela me ha dejado mucho. Tengo, entonces, muchas cosas para decir. Pero soy lábil, indefensa ante su tono falsamente bonachón, sin estridencias. Ruth me doblega en seguida: soy una presa fácil en sus garras de inteligencia superlativa. Empiezo a escribir y en seguida me encuentro citando textual hasta que, sin darme cuenta, ya no escribo sino que transcribo. Ruth es un árbol formidable, y yo, enredadera: no me puedo separar. Arranco, intento frasear algo sobre una mujer de ochenta y de pronto me descubro siendo la mujer de ochenta, es decir: escribiendo sus frases, leyéndolas en voz alta, recitándola.

Me sorprende que muches lean Ruth como una novela sobre la vejez. Para mí, desde el principio, desde aquella primera lectura cuando era un manuscrito en evaluación, esta novela de Adriana Riva es una reflexión a la vez punzante y feliz sobre la familia como constructo social, con sus luces y sus sombras, sus dificultades, absurdos y gratuidades, su espacio para alojar el mal vehiculado por las buenas intenciones (y aquí estoy pensando, por supuesto, en la hija de Fanny). Punzante / feliz, pienso, son los dos adjetivos que le caben a esta novela. Porque Ruth es una indagación sin concesiones, lacerante, y a la vez tan bien lograda, que es una creación feliz. Y esto es lo que me atemoriza, comprendo, tener que meterme, para escribir sobre ella, en las aguas oscuras de esta institución temible que nos alberga y nos rechaza en igual medida.

Por supuesto, en esto de establecer cuál es el tema de la novela no coincido con su autora, que sostiene que Ruth trata, como lo hacen también sus dos libros anteriores, La sal y Ahora sabemos esto,de su madre, “mi obsesión” (sic). A diferencia sobre todo de La sal, casi una road movie de un viaje familiar a Macachín, narrado por Ema, hija de una madre que, a la vez, la fascina y le cuesta, Ruth elige hacer durar el hallazgo de ese tono que es la voz de Ruth, permanecer en él para regalarnos una reflexión honda sobre distintos temas que nos resultan, justamente, familiares. Desde nuestro vínculo con las palabras (“expresar es errar. Todo se dice torcido”), la experiencia del tiempo (“demasiado personal y arbitrario”), la sensación de vivir en un mundo que no se entiende (“Cada vez puedo explicar menos cosas”). Para nombrar solo tres.

Ruth no quiere ser joven ni volver atrás, ella misma es como ese cuaderno que anota y no vuelve a leer jamás. En su pequeño mundo extrañado con epicentro en la cocina, frente al cuadro de la artista de Tierra del Fuego, Ruth es una especie de personaja zen: “Llevo años achicando el mundo”, “Me obligo a menos, y está bien así”. Así nace una nueva manera de pensar, una manera libre de razonar, de considerar la existencia, a contramano de lo estatuido, consuetudinario, una claridad inusitada: “A veces pienso que mi hijo sería maravilloso, si fuera diferente”. El precio de esta iridiscencia es la soledad: “cuando estoy a solas conmigo, soy capaz de plantear preguntas agudas, de responderlas, de corregirlas, de pensar con cierto ingenio. Cuando suena el teléfono, todo se desvanece y solo puedo decir ¿qué tal?”.

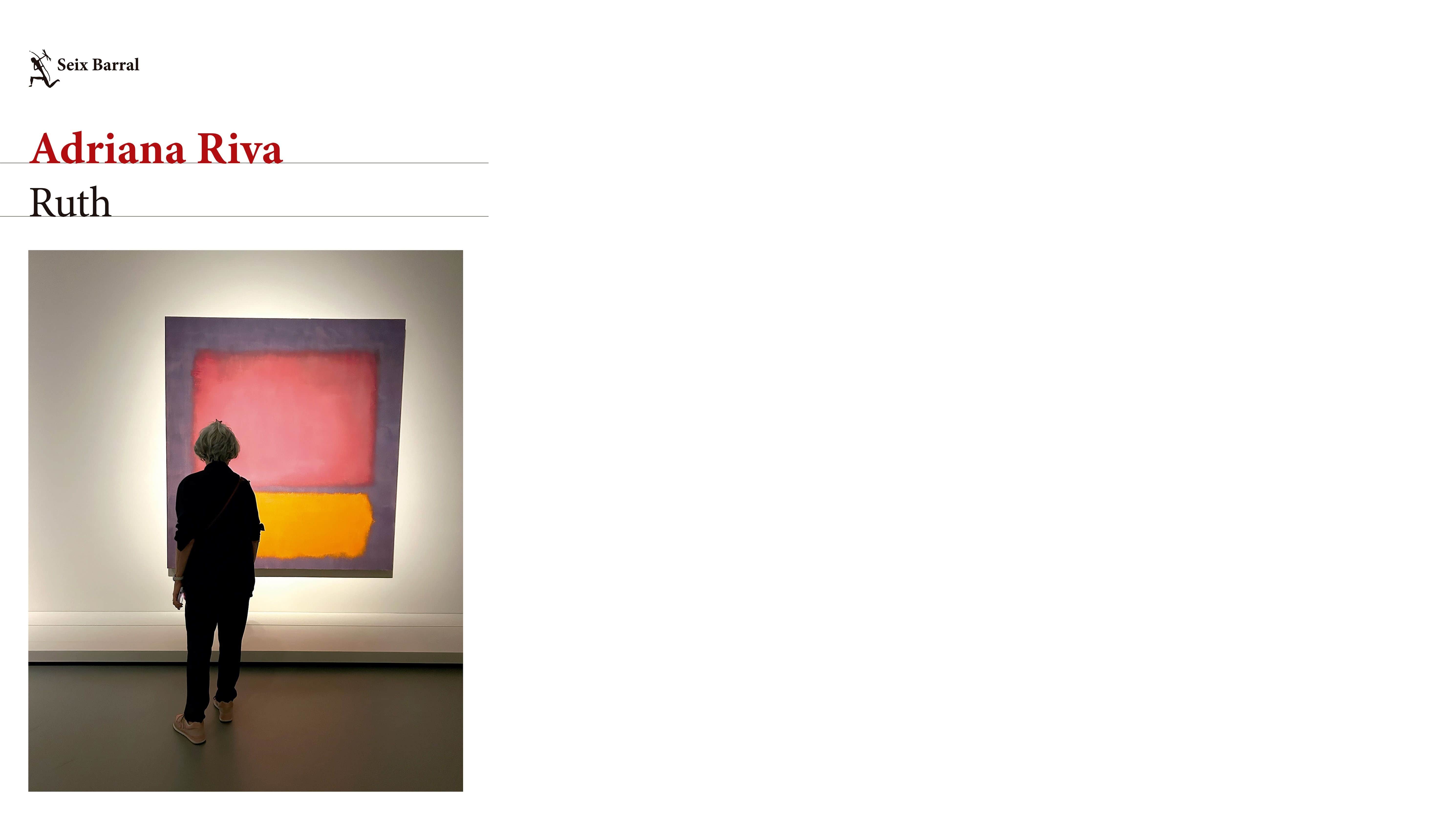

Por fuera del continente temático que es la familia, en la vida de Ruth, las problemáticas que la ocupan son dos: su cuerpo y el arte. El primero lo finiquita en una oración: “Habitamos cuerpos que ya no ofrecen protección”, si bien vuelve a él una y otra vez, ritornelo o leit motiv de sus días. El segundo, en cambio, la acompaña, la cobija: “Si alguna vez me internan, por favor que sea en un museo. Viviría feliz, distraída de mí misma”.

Ruth no se queja. Comenta, liviana, la seguidilla de situaciones heterogéneas que son su vida, sin solución de continuidad: el museo, la clínica, Luisa, Nora, el hijo del perro, Fanny, sin preocuparse de apostrofar. Todo lo aloja, a todo le da un lugar. Si la vida no tiene remedio, tampoco tiene sentido. En el fondo y en la superficie es un gran malentendido: “Antes de irse, [mi hijo, el abogado] me dio una caja de bombones que compró en el aeropuerto. Agarré dos y le pedí que se la llevara. Si me la dejás, me la como en una tarde, le advertí. Por suerte, me la dejó”.

¿Qué tiene Ruth que nos fascina? Su voz está trabajada con verosimilitud y tanta maestría que casi se siente un atrevimiento sopesar la posibilidad de que no se trate de alguien real. Sin embargo, lo cierto es que la escritura de esta novela roza lo epigramático: todas las páginas contienen frases que son un hallazgo, de sutileza, de acierto, de precisión. Las hay decenas, centenares: “La soledad amplifica”, “Lleva una vida aprender a no ser joven”, “El futuro es feroz”, “La vida que tengo es la que perdí”, “Las buenas intenciones son aniquiladoras. Por suerte, también son endebles”.

Lo que vuelve a Ruth entrañable es su sed de otredad, la curiosidad que le despiertan los demás, su deseo de ver el mundo con ojos nuevos. Su secreto es que ella, como Deleuze y Guattari, se permite ser varias: “mientras sigo siendo yo misma, soy también esto otro”.

Varias cosas quedan tras la lectura de esta novela. Primera: los vínculos familiares son un arcano inexplicable o, como dice Fanny: “Sus visitas [las de su hija] son siempre rápidas, nunca hablamos ni dos palabras. De todas formas, si mi hija se quedara más tiempo tampoco hablaríamos porque no nos parecemos mucho”. Ruth retruca: “cada tanto me gusta confirmar cosas [que ya sé de mi hijo, el del perro], creer que estamos comunicados”. Como las palabras, los vínculos familiares son inasibles “no alcanzan lo que nombran”. Segunda: queda, también, la perturbadora pregunta: ¿qué es la vejez? Ruth nos provee de varias respuestas aproximativas: “Para algunas, ser vieja es como ser joven, pero con esfuerzo”, “Después de los ochenta, no se vive por una razón, simplemente se vive”, “Pese a los años, las dos seguimos sin saber cómo hacer para avanzar”, “Si una persona joven dice una burrada y manifiesta mal humor sigue siendo una persona joven. Yo, en cambio, paso a ser una persona gagá o cascarrabias”. Y aquí uno de los terribles aciertos de esta novela: la creación literaria de la vejez como fardo estigmatizante que les demás revolean encima de quienes tienen una edad. Es un diagnóstico no pedido, la obligación obligatoria (valga aquí la redundancia, eco de la “voluntad voluntariosa” de Sara Ahmed) de hacerse a un lado, de ser irrelevante, inútil.

En una entrevista de 2022 que le hizo Julieta Blanco para La primera piedra, Adriana sostuvo: “Creo que todo lo que escribo es autobiográfico pero no entiendo la autobiografía como algo limitado a hechos que me pasaron sino a todo lo que siento, lo que percibo. O sea es mucho más amplio lo que yo entiendo por autobiográfico. Lo entiendo como mi manera de ver y concebir el mundo”.

Esta novela, creo, demuestra que el mundo de Adriana Riva es enorme. Y sus artes literarias, muchas. Lo evidencia el hecho de que, llegada a este punto aún no he podido colar nada sobre la judeidad de Ruth (“no se aferra a ningún Dios, sino al recuerdo, al orgullo, al saber”), su amor por Pessoa, su marido estudioso de Roma, sus amigas, la ópera, el Colón, el doctor Schussheim, los crucigramas, esas raras palabras geográficas, Blanca, las nietas, el hijo del perro, el hijo abogado. Inasible, Ruth es un universo, un lenguaje, con el que pasa como con la vida: no queremos que se termine.

2 de octubre, 2024

Ruth

Ruth

Adriana Riva

Seix Barral, 2024

168 págs.

Crédito de fotografía: Alejandra López