No recuerdo con claridad en qué artículo Roland Barthes escribe que al hombre le gustan los signos claros. Tal vez en un texto sobre la fotografía de prensa, tal vez en alguna de sus célebres mitologías, esas que inauguraron la semiología continental y que pusieron la lupa sobre los hilos y las fisuras ideológicas que todo objeto, por formar parte de una cultura (en nuestro caso, la de masas), invariablemente posee. Por ser concebido y pensado dentro de una sociedad, entonces, el objeto se convierte en signo y está investido (o connota) una significación social.

La literatura de género ─esto es, las narraciones policiales, las novelas de aventuras, el fantástico, etc.─ se inscribe en un núcleo de placer que la repetición y el reconocimiento pulsan obstinadamente. La satisfacción del lector, suele sostenerse, radica en ese encuentro esperable con los signos claros: el detective y su forma de resolver el caso; el modo en que el protagonista sorteará los obstáculos de apocadas odiseas; la ominosa aparición del monstruo o el fantasma en la vida de los héroes, etc. De la claridad de estas iteraciones, siguiendo el concepto de Umberto Eco, está hecha la prolífica obra de Pablo de Santis, autor de Los signos, volumen que reúne desde microrrelatos hasta la nouvelle que da nombre al libro.

El uso y reconocimiento de estos signos es también el que connota el aspecto conservador de la literatura de género en tanto que se forja (se produce, dirían sus detractores) al calor del sentido común y de fórmulas prefijadas. Lo nuevo (la experimentación artística y sus vastas implicaciones) quedaría relegado a un juego de reescritura al que Borges nos terminó, creo, por acostumbrar hace ya mucho tiempo. Intuyo que estos dos significantes ─género y Borges─ son de suma importancia para De Santis y, en particular, para las historias y el estilo de Los signos.

En los relatos del libro hay otro tipo de signo (no ya el signo de género) que a través de una metonimia o de un desplazamiento resume lo fundamental de la historia o del protagonista: la valija por el viajante ( y el exterior de la misma por el interior del personaje) en “El equipaje”; los mapas de construcción de la catedral por la catedral misma, en “La catedral”; los textos manuscritos del monje por la leyenda del grial y por el guerrero mismo, en “El hallazgo del grial”; el caballo blanco por el poema de Ling, en “El caballo blanco”; la sombra por el individuo que la proyecta, en “Teatro de sombras”; y la criptografía ─los “signos raros”, la lengua sin significado─ por el criptógrafo, el autor en el umbral de la locura de “Los signos”.

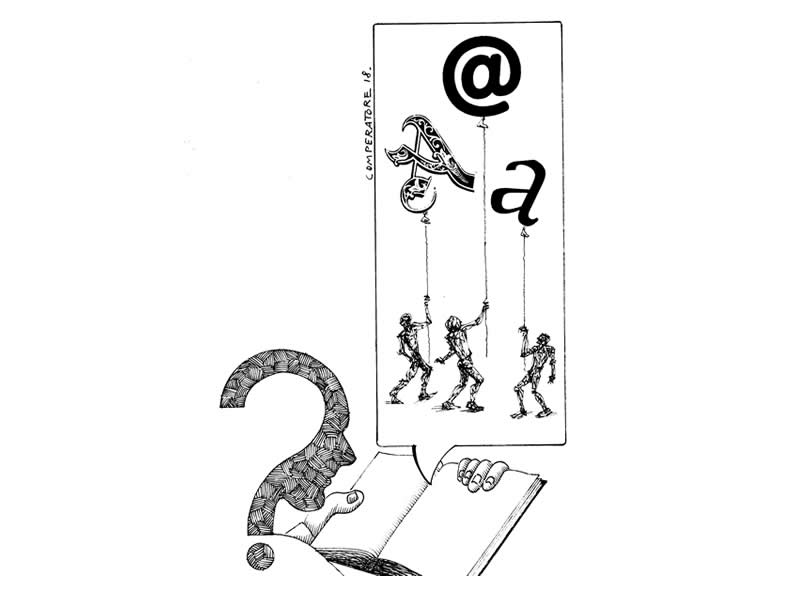

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Lo central en la mayoría de estos signos es que su designación en movimiento/desplazamiento ─su designación indirecta─ genera una suerte de ocultamiento y es allí donde De Santis inventa (para usar un verbo caro a su poética) los relatos; porque efectivamente, allí donde hay un secreto, (Borges, Eco y Piglia mediantes) hay un relato. Tan marcado es el asunto, que el jefe de redacción le critica al joven narrador de “Los signos” su nota periodística sobre el misterioso autor Atilio Raigos por ser “demasiado indirecto, demasiado literario”.

En el policial “La marca del ganado”, la aparición de animales mutilados envuelve a un pueblito rural en un torbellino de rumores e interpretaciones. Cuando el narrador y dueño del bar descubre al perpetrador, prefiere llamarse a silencio para gozar de la superación y el control que supone escuchar las erradas exégesis y elucubraciones que los pueblerinos realizan del ininteligible “idioma hecho de reses muertas y combinaciones abominables”. Lo esencial, sostendrían los primeros semiólogos, reside en decodificar el mensaje-signo para comprender el código, el “idioma”; y lo que motiva la narración, en términos de significación, siempre está un paso más allá, aunque no al modo kafkiano de la infinita postergación; está más allá de la denotación sígnica, pienso, porque debe permanecer, en algún nivel, oculto.

En el cuidado trazado de los temas de la falsificación, del problema del realismo y de la mímesis; en la verdad como una narración entre otras, en el entrecruzamiento entre historia y ficción y en las bio-grafías literarias de sujetos históricos, por nombrar sólo algunos, se entrevé la marca de Borges, es cierto. Aunque no sólo a nivel temático se desprende esta filiación, sino en ciertos tonos del relato ─tanto en tercera como en primera persona─, en la economía narrativa, y en la condensación que propicia el uso de algunos adjetivos. En el cuento que abre “Los signos” el periodista Reinz se obsesiona por las recurrentes muertes del mago Malturian y decide ir en su busca. En esta pesquisa el buscador se convierte en buscado y Prater, jefe del periodista, termina por reconocer, en lo que será una foto de prensa de su diario de masas, un signo no del todo claro. El narrador afirma borgeanamente: “Aunque en la foto la cara de Malturian era borrosa, Prater adivinó en su expresión de inútil desafío los rasgos de Reinz”.

Los signos se publicó por primera vez en una edición de Página 12 en la colección “Literatura fantástica y ciencia ficción”, en noviembre de 2004. Tal vez sea posible, a través de aquella operación de lectura inversa que Borges consolidó con “Kafka y sus precursores”, que algún joven lector, gracias a la claridad de estos signos, se aventure luego a ese mundo de bibliotecas infinitas que es el universo borgeano y, reconociendo en él las huellas de De Santis, reconozca también el capricho y la arbitrariedad de las jerarquías en la práctica de la literatura.

5 de diciembre, 2018