Capaz tanto de delinear con destreza caligráfica las siluetas artísticas y biográficas de Philip K. Dick o Andréi Tarkovski como de sondear en ese surtidor de mitos prospectivos que es la ciencia ficción, Pablo Capanna parece estar tan consustanciado con la materia de sus libros que no puede evitar el flirteo con la anticipación. En 1966, publica El sentido de la ciencia ficción, ensayo pionero en lengua española sobre el género y aún hoy referencia ineludible. Lo mismo puede decirse de J. G. Ballard. El tiempo desolado, que si bien fue editado en 1990 en la revista El péndulo –cuando el autor de Crash todavía no había sido encumbrado hasta la estratósfera como gurú contracultural y aún le sobraba un buen trecho en actividad– su núcleo ya estaba anunciado en un artículo de la misma revista (“Ballard, los paisajes interiores”), publicado en 1979. Es decir que, además de consumado exégeta, Capanna es un adelantado.

Letra Sudaca acaba de publicar la edición definitiva de Ballard: El tiempo desolado, que respecto a las ediciones anteriores contempla el último tramo de la producción de Ballard, el que va de los relatos de Fiebre de guerra (1990) a la autobiografía Milagros de vida (2003), además de incluir correcciones y cambios en el ordenamiento de algunos bloques narrativos que redundan en una mayor fluidez de las transiciones entre apartados.

Como ha demostrado en Andréi Tarkovski: el ícono y la pantalla, pero sobre todo en Idios kosmos: claves para una biografía de Philip K. Dick, Capanna entiende que el matrimonio entre vida y obra es irrevocable. Por eso quizá haya sido su infancia en Shanghái el período que sentó las bases de la literatura de Ballard. El pequeño Jim llevaba una vida apacible junto a sus padres en una comunidad para extranjeros; el desapego de los adultos toleraba amplios márgenes de libertad que él aprovechaba recorriendo los alrededores en bicicleta, cuyo paisaje consistía en mendigos repletos de pústulas apostados en las esquinas y ristras de cadáveres flotando en el río. La invasión japonesa a China trastocaría rutinas y comodidades, pero no la curiosidad aventurera del joven. En esos años está el germen de la imaginería visual que encontramos en sus ficciones: piscinas vacías, hoteles y casinos desiertos, chatarra cubierta por dunas de arena y musgo brotando del hormigón; “escombros –dice Ballard– de una mitología terminal”. Por esos años también vislumbra la idea de que la realidad es un decorado (un dispositivo, dirá en ocasiones) y que puede desmantelarse. El análisis no se centra en minucias biográficas sino en aquellos eventos relevantes para entender el desarrollo de la obra posterior. Por sobre todo, Ballard adquiere una mirada analítica y –este es un punto en el que insiste Capanna– ambigua.

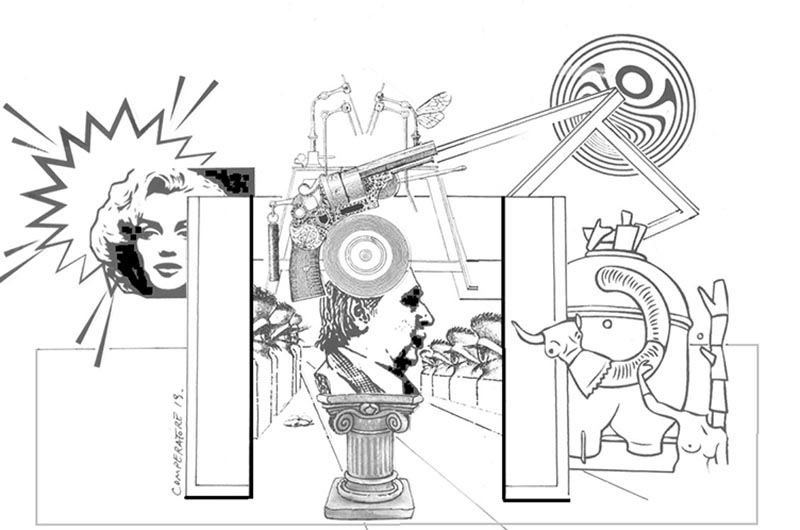

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

La ambigüedad entre la indignación moral y la delectación gozosa, de eso se trata, quizá sea la característica más radical de la literatura de Ballard, y razón del fracaso de toda tentativa de extraer un sentido último de sus obras. Sus personajes (Capanna señala que prefería hablar de “aspectos de ciertas situaciones personalizadas”) se internan, al igual que el capitán Kurtz en la oscuridad del Congo, en paisajes extremos que son el reverso de su mente. La abolición de la distancia entre la realidad externa y la psíquica imprime, a su vez, una torsión de los supuestos de la ciencia ficción: en lugar del espacio exterior y el futuro, a Ballard le interesaba indagar el presente y el espacio interior. Tanto es así que Capanna sostiene que quien quiera entender el sino de estos tiempos debe leer al autor de Rascacielos.

Para ordenar una obra por demás copiosa, Capanna propone una periodización que la escande en fases: surrealista, catastrófica, nihilista, metafísica, hipermoderna. A partir de cierto punto, por ejemplo, Ballard comenzó a barruntar que la novela era un género muerto y que si el escritor quería estar en sintonía con el horizonte de su época debía ensanchar el campo de posibilidades en diálogo con el arte. De esa época data La exhibición de atrocidades (1970). Pero también es cierto que desde sus inicios acusó el influjo de Max Ernst, Yves Tanguy y Paul Delvaux. Convengamos que se trata de un autor que priorizó la influencia de la pintura surrealista, el pop art y los informes y prospectos médicos por sobre la literatura propiamente dicha. De ahí la fuerte impronta visual y el tono de asepsia quirúrgica. “Lo que hago –dijo– es ensamblar los materiales de una autopsia y trato la realidad que todos habitamos como si fuese un cadáver”.

Además de esta faceta de forense impasible, hay un Ballard afecto a los símbolos y arquetipos. Un alquimista que trasmuta elementos en temporalidades. Siguiendo el ensayo de David Pringle (The Fourfold Symbolism of Ballard), Capanna sostiene que el mundo de Ballard gira en torno a cuatro símbolos: agua, arena, hormigón y cristal, que corresponden a distintos estados del tiempo: el pasado, el futuro, el presente y la eternidad. Asimismo, puede rastrearse el terceto de figuras shakesperianas conformado por Próspero, Ariel y Calibán, que como una compañía ambulante se desplazan de libro en libro para asumir el papel de ocasión.

Tiempo, dice Capanna, es la palabra que más se repite en la obra de Ballard. Y no sería en balde preguntarse por qué la obra de un autor que habló de la cancelación del futuro y de la inmediatez de un paisaje mediático, el mismo que anticipó un horizonte de ruinas y de deslucido brillo cromado, nos sigue interpelando. Allí están, para quien guste, las postales del porvenir.

22 de mayo, 2019

Ballard: El tiempo desolado

Pablo Capanna

Letra Sudaca, 2019

200 págs.