Nada como un pasaje entre lenguas para redoblar la extrañeza del lenguaje y, de paso, mudar de piel. Claro que las causas no siempre obedecen a la feliz circunstancia de un programa y sí muchas veces a los vaivenes azarosos de la Historia. Corre el año 1956. En las postrimerías del levantamiento popular contra el régimen soviético, una joven de veintiún años decide abandonar Hungría, su país natal, y cruzar clandestinamente la frontera austríaca. No es la única, se calcula en 200.000 la cifra de húngaros exiliados en ese entonces. Lectora voraz con ínfulas de poetisa, la joven recala en un pueblito de la Suiza francófona en el que vivirá el resto de su vida, debiendo aprender a leer y a escribir un nuevo idioma. Como si se enfrentara a un enemigo, adopta la lengua francesa como un destino, una obligación, como “el desafío de una analfabeta”. Su nombre es Agota Kristof y escribió al menos una obra maestra en esa lengua que siempre vivirá como extraña.

Si hemos de creerle a la autora, Claus y Lucas es el título de una trilogía involuntaria. Al parecer nunca estuvo en sus planes la confección acabada de las tres novelas; la intención primera era trasmutar los recuerdos de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial para compartirlos con sus hijos, pero el rapto de la escritura produjo una imparable expansión de rectificaciones y desmentidas que colocan en terreno inseguro toda posible aseveración. Publicadas en su momento como volúmenes independientes, la edición conjunta, sin embargo, otorga mayor espesor a la lectura.

El gran cuaderno (1986), primera novela de la trilogía, narra en una lacónica primera persona del plural la vida de los gemelos Claus y Lucas. En medio de la guerra, la madre los abandona al cuidado de una abuela que la gente apoda “la Bruja”. Sobrellevan las estrecheces con marcial aplomo. Templan cuerpo y espíritu con una serie de ejercicios para “vencer todo lo que duele”: ayunan, roban, lastiman; y a los golpes propinados por todos los que se cruzan, suman los que se zampan entre sí. Las crueldades que viven y practican pueden deberse a la hiperbólica óptica infantil, pero no desentonan con la época. Lo que los distingue, en todo caso, es su perspicaz encanto. Son pragmáticos e implacables, pero también consecuentes y no dudan en proteger al débil. No hacen otra cosa que trabajar la huerta, limosnear y estudiar sin pausa. Y para guardar distancia de lo vivido escriben toda nueva experiencia en el cuaderno que su padre les regaló antes de irse a combatir en el frente. Lo hacen con una ética férrea: “Para decidir si algo está “bien” o “mal” tenemos una regla muy sencilla: la redacción debe ser verdadera. Debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. (…) Las palabras que definen los sentimientos son muy vagas; es mejor evitar usarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos”. Pocas veces una escritura tan destemplada ha provocado tanta congoja. Los hermanos funcionan como una unidad indivisible y, en las ocasiones en que deben diferenciarse, lo hacen mediante simulaciones simétricas: “uno de nosotros hace de sordo; el otro, de mudo”. La última prueba que se imponen y en la que convergen todas las anteriores consiste en la escisión radical: uno de los dos cruzará la frontera.

La prueba (1988) retoma en indirecto libre la vida del gemelo que se queda, desde el instante mismo en que observa alejarse a su hermano. En lugar de sirenas y explosiones, ahora se oyen voces extranjeras de soldados invasores. Las penurias y tristezas siguen siendo las mismas, quizá algo más acentuadas entre los parroquianos de los bares en los que Lucas toca la armónica para ganarse la vida. El elenco de personajes se ha ampliado: Lucas estrecha amistades con un miembro del partido, con el sacerdote del pueblo; da cobijo a una mujer y su hijo tullido, que cría como suyo; cuando la mujer desaparece, compra librería y casa a un amigo, se muda y comienza a trabajar de librero. Además del elenco, crecen también las dudas en torno a lo que se nos cuenta. La identidad del gemelo en cuestión oscilará como un péndulo.

En un doble movimiento, La tercera mentira (1992) no sólo desestabiliza las escazas certezas previas, sino que también coloca en entredicho lo que sigue. Haciendo foco en Claus y alternando los tiempos del relato, nos enteramos de que Claus pudo no haber existido nunca, o ser un invento de Lucas para paliar su soledad, o que Claus puede ser una invención de un tal Klaus. Y así. Estos enroques afectan a todo el entramado de piezas. Lejos de la pretendida “objetividad de los hechos”, las desmentidas y discordancias internas se leen como aproximaciones tentativas a una verdad insoportable. No es sólo que la consistencia lábil de los recuerdos alumbre conexiones inesperadas, o que el punto de vista sea el cimiento de una realidad particular; se trata, en todo caso, de un intento desesperado de tejer una verdad allí donde parece haber nada. La invención, sugiere Kristof, no es pariente de la mentira sino su reverso: un aliciente para seguir viviendo. La depuración de las referencias históricas y geográficas de la trilogía dispara los sentidos imprecisos de una abstracción ávida de redoblarse en el desarraigo constitutivo de la existencia. Para Agota Kristof, las palabras sobran.

25 de septiembre, 2019

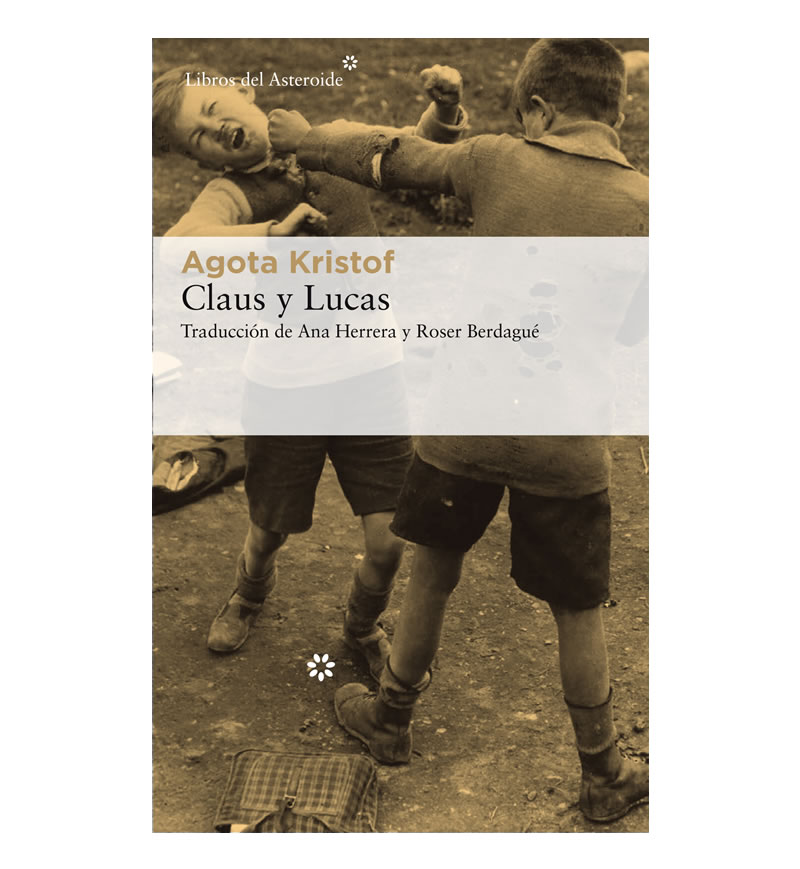

Claus y Lucas

Agota Kristof

Traducción de Ana Herrera y Roser Berdagué

Libros del Asteroide, 2019

472 págs.