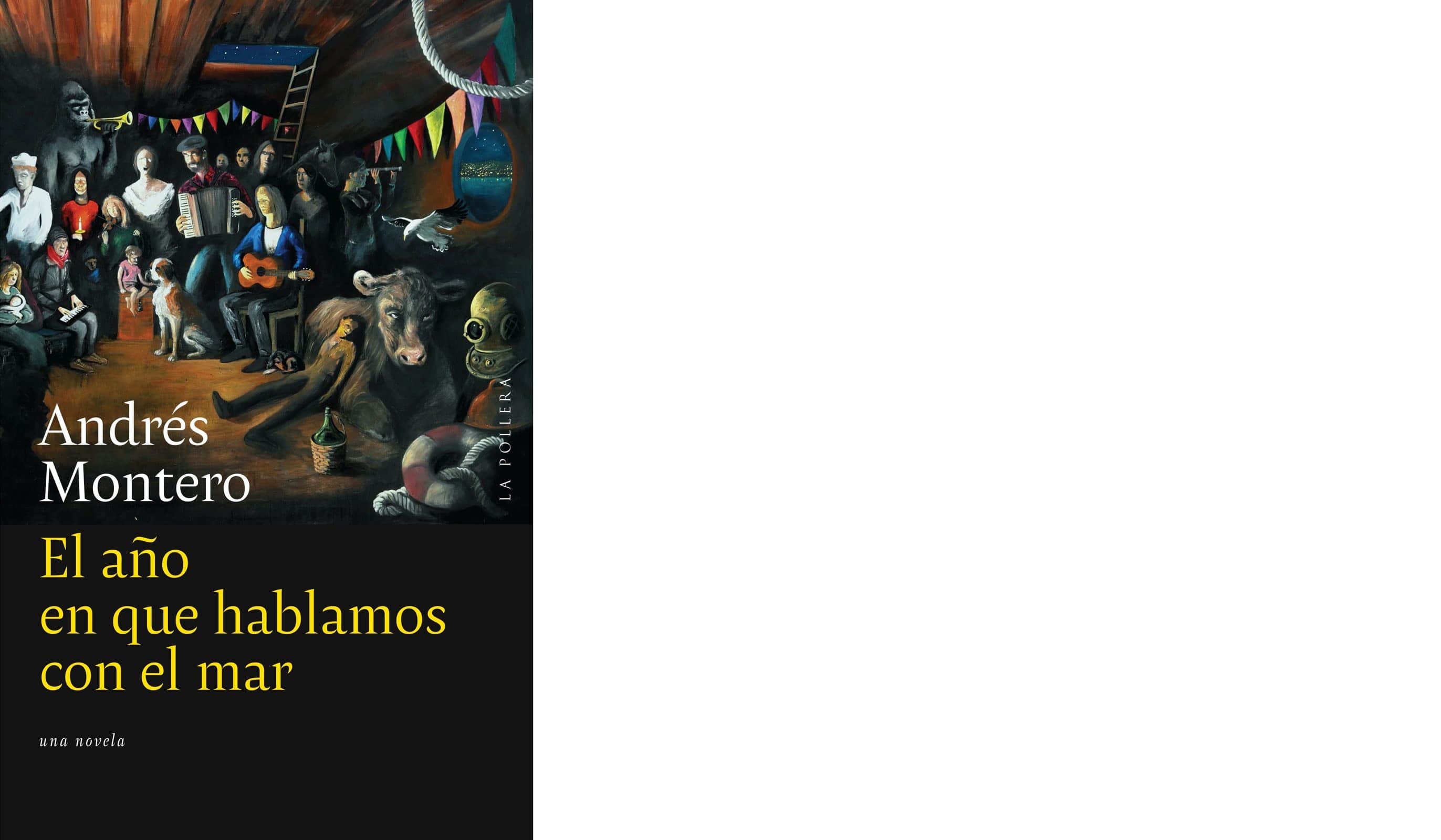

Si al reseñar aquel libro de Andrés Montero, La muerte viene estilando (2022), había sentido cierto pudor, temeroso de haberme dejado arrastrar por el entusiasmo y haberme excedido en el elogio, ahora, con El año en que hablamos con el mar, también publicado por La pollera, también por la misma editorial chilena, me quito de encima el poncho de la hesitación y escribo confiado porque la fascinación lectora experimentada aquella vez, se ha repetido en esta, quizás revisada y aumentada.

El mundo creado por Montero se define como una isla ambigua, “que no figura en ningún mapa”, pero que se encuentra al sur, en el océano Pacífico, y que pertenece a la República de Chile por proximidad geográfica y por algunas pintorescas pinceladas lingüísticas. Como lectores sabemos, desde la Odisea hasta Umberto Eco, pasando por Robinson Crusoe, el Doctor Moreau y nuestro Bioy Casares, entre tantos otros, que las islas reales y las imaginarias han sido y continúan siendo un “lugar” de inagotable fertilidad para la creación de “espacios”, en conceptos de De Certeau; sitios que permiten la invención de una mitología, la re-creación mítica del mundo, en palabras de Deleuze.

Aquí, en El año en que hablamos con el mar, se trata de una isla doblemente aislada porque a su estado natural de “masa de tierra rodeada por el agua”, como se la define genéricamente, a su desprendimiento y lejanía del continente, se le añade aquel que impone, de manera preventiva, el discurso médico, higienista y político que “aisla” para evitar la propagación de una pandemia, del “bicho” que azota al resto del planeta. Sin dudas, se trata de la cercana y fresca en nuestra memoria, que impregna con su “efecto de realidad” un ambiente en el que se adensa, si bien no, quizás, la espesa bruma de lo fantástico, sí al menos un ligero vapor que engaña los sentidos haciéndonos intuir la presencia de lo extraño o de lo extraordinario.

La novela se estructura en cuatro partes, cada una de ellas titulada con el nombre de una estación, comenzando por el “Verano” para cerrar el ciclo con la “Primavera”. En las dos primeras estaciones y en la última, en la voz que narra predomina un “nosotros” que remite y agrupa de manera indistinta al pueblo, al conjunto de habitantes de la isla, aunque a veces aparezcan escisiones: “Es preciso anotar que en este punto se armó una discusión entre las mujeres y los hombres, de pronto físicamente separados en la taberna: a este lado nosotras, a este lado nosotros. A las mujeres nos pareció... Los hombres alegamos que...” o que, de dicha masa homogénea, de tanto en tanto, se desprendan nombres propios que identifican a sus integrantes –don Félix, la señora Nancy, Fernández– o surja un “yo” que aunque parece asumir la responsabilidad del relato carece de un referente reconocible. Lo que esa voz-coro narra acaba deviniendo en la historia de cómo contar una historia colectiva, de cómo se construye socialmente una leyenda: en este caso, la de Julián y Jeremías Garcés, los mellizos –que al principio fueron tres–, sexagenarios con creces y casi opuestos complementarios. El primero de ellos, el que nunca ha abandonado la isla y que se ha arraigado y consustanciado con ella, casándose y enviudando de Milena, la muchacha argentina que conoció gracias a su hermano; y el segundo, el que luego de un rechazo amoroso, parte para volver después de cinco décadas de ausencia y, quien por su espíritu nómade, recorrió el mundo como fotógrafo, escritor y periodista. Justamente el regreso a la isla de Jeremías –y su impuesta e involuntaria permanencia en ese espacio, sin poder marcharse ni tampoco integrarse al “nosotros” del pueblo, “aislado” y obligado a reencontrarse, a reconocerse o confundirse con Julián– marca el íncipit de la novela.

Por su parte, el “Invierno” contiene el diario de Jeremías Garcés y, en el pacto de la ficción, accedemos a él por un circunstancial olvido y lo leemos al tiempo que ese documento íntimo y revelador es leído por ese “nosotros” que lo ha encontrado en la taberna. Estamos, ahora, frente a un “yo” que anuncia: “estoy en una isla perdida, es invierno y el mundo se cae a pedazos. Yo ya no tengo más lealtades. Menos con mis viejas ideas. Así que voy a escribir un diario”. Y es esa escritura, en su movimiento pendular entre el pasado y el presente, la que cubre los vacíos y resuelve las sospechas que los datos disponibles y el talento fabulador del pueblo –ese “nosotros”– es incapaz de saber y de contar. Surgen entonces las respuestas, la verdad de los misterios, al menos una versión de la verdad –la de Jeremías–, que explican así los rencores, los silencios y las suspicacias de esos enigmáticos mellizos y las dificultades de esa convivencia forzada.

La “Primavera” trae la fiesta que reunirá a todo el pueblo en la ceremonia del asado, el vino, la guitarra y las historias que contarán, ahora a dos voces, los hermanos Garcés. Pasado el frío y con la relajación de las medidas que duplican el aislamiento de la isla, llegará el momento de las confesiones y la revelaciones que se ofrecen mientras hablan sentados de cara al mar.

De alguna manera, la comunidad que habita en la isla y ese espacio literario se inscriben en la prolífica tradición de los temas y de la estética del realismo mágico y la historia familiar de los Garcés, con el pacto fáustico del abuelo Augusto, con el peso fatal de los presagios, con su obstinado apego a la tierra y con sus excéntricos personajes de la abuela, las tías y los tíos, más las leyendas autóctonas –la campana de oro sumergida, la combustible agua del mar, el “brujo” del bosque–, nos traen ecos de las notas que resuenan en la genealogía de los Buendía o de los compatriotas de Montero, la familia del Valle. Pecado embargo, más que en la Historia –aunque también, sí, porque están Pinochet y el estallido social de finales del 2019–, el anclaje en lo real se produce con el pasado inmediato: la pandemia de COVID-19, que a pesar de los anacronismos y de la sensación de hallarnos en un tiempo fuera del tiempo que se respira en la novela, provocan un efecto de contemporaneidad y de sorpresa inquietantes. Como si todavía, en pleno siglo XXI, quedara lugar para lo mítico, para la leyenda, para encontrar un mundo –una isla– que celebra la magia de la creación literaria.

24 de julio, 2024

El año que hablamos con el mar

El año que hablamos con el mar

Andrés Montero

La pollera, 2024

226 págs.