Precursor involuntario de gran parte de los movimientos vanguardistas del siglo pasado, Raymond Roussel (1877-1933) continúa siendo, en los albores del siglo XXI, tanto un escritor inclasificable como una fuente inagotable de recursos. La singularidad, en su caso, parecía estar al servicio de una existencia reglada. A pesar del pormenorizado historial sintomatológico que biógrafos, epígonos, e incluso el propio autor se han encargado de divulgar (consistente, entre otras extravagancias, en despachar las cuatro comidas del día en un solo servicio, o en viajar en una casilla rodante de su invención sin molestarse en salir de ella cuando llegaba a destino), nadie parece haber percatado el signo más conspicuo de su existencia: la diplopía, o visión doble. No hacía falta un diagnóstico clínico para certificarlo; las pruebas estaban allí, para quien quisiera verlas.

A la edad de 19 años, Roussel comienza la escritura de El doble en un estado pletórico de exuberancia que se extenderá alrededor de seis meses. Como años después le diría a su psiquiatra, el insigne Pierre Janet: “Esa gloria era un hecho, una constatación, una sensación, poseía la gloria… Una irradiación rodeaba todo cuanto escribía; echaba las cortinas porque temía la mínima rendija por la que hubieran podido salir al exterior los rayos luminosos que brotaban de mi pluma”. Pero no se trataba de las aspiraciones imaginarias de un escritor novel, sino de algo que se le imponía con la evidencia inquebrantable de un saber corporal: “por muchas precauciones que tomaba, nacían de mí haces de luz y atravesaban las paredes; llevaba en mí el sol y no podía impedir ese fulgor formidable de mi propia persona”. Cuando se publica el libro y advierte que nadie en la calle lo reconoce como el ilustre autor de la dichosa obra maestra, entra en una profunda crisis depresiva. A lo largo de su vida buscará, siempre infructuosamente, recuperar aquel estado de gracia perdida.

Con Roussel pasa lo que con todo genio: cada detalle de su vida es atesorado como causa explicativa o irradiación de la obra. Pero así corremos el error de eclipsar su literatura. Salvo que consideremos, y no estaríamos tan errados, que hizo de su vida una obra; al menos se impuso una cotidianeidad tan reglada e inflexible como los procedimientos de sus libros.

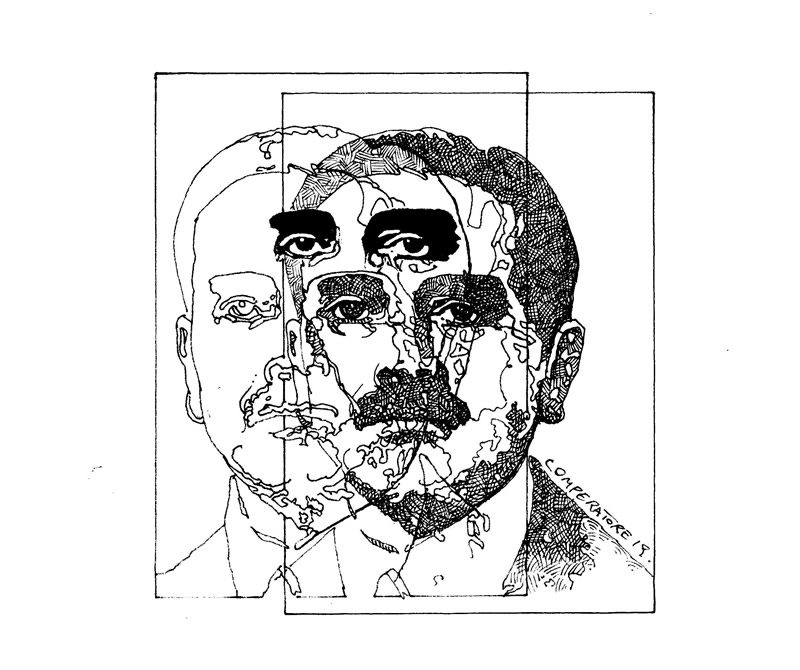

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Como dejara asentado en el enigmático y póstumo Cómo escribí algunos libros míos, la totalidad de su obra puede dividirse entre los libros escritos con el procedimiento y los que no. Basado en juegos de lenguaje de una rigurosa seriedad, la matriz inicial del procedimiento consiste en escoger dos palabras que difieran en una letra (parónimas) e insertarlas en dos frases idénticas en cuanto a su escritura pero disímiles en su significado (homónimas); y, a continuación, escribir un relato que anude ambas frases. Esta transición de la primera a la segunda frase se le ofrece a Roussel como una ecuación a resolver; de ahí que sólo pueda admitir, para desarrollar el relato, los elementos que provee cada una de las frases. Más adelante ensayó otras posibilidades cuya forma final sería la dislocación de un enunciado en sus variantes fonéticas. Por ejemplo, de la frase demoiselle (señorita) à pretendant (con pretendiente) obtenía demoiselle (pisón —o martillo neumático—) à reître (soldado antiguo) en dents (hecho con dientes). En la traducción, estos juegos de palabras se pierden o quedan diluidos. Pero el lector no pierde nada, porque el procedimiento no es un método de lectura, sino un disparador de la escritura: una restricción formal que permite liberarse de la inspiración, de la psicología, de la realidad. Sin embargo, no podemos decir que la otra parte de la obra adolezca de un procedimiento. Para ser precisos, Roussel siempre utilizó algún procedimiento; en algunos casos inventó uno propio, y en otros utilizó uno dado. El verso alejandrino, por ejemplo.

El doble, compuesto por unos seis mil alejandrinos cuya hechura representa por si sola una tarea desquiciada y febril, es el puntapié de algunos tópicos que reaparecerán en todos los libros de Roussel. Un esmerado pero en definitiva mediocre actor suplente consigue por fin subir al escenario a causa de la indisposición del titular. Este doble de doble, es decir, este actor que suple a otro actor, comete una serie de pifias al querer envainar la hoja de la espada que porta en escena, lo que provoca una retahíla de carcajadas y comentarios irónicos entre el público allí presente. Avergonzado y consciente de haber malogrado la oportunidad de exhibir todo el esplendor de su arte, tras un paso por bambalinas se refugia en su camarín. Con una escrupulosidad pasmosa, a continuación se describen el retiro del maquillaje y vestimenta, y el posterior encuentro con su amante, una tal Robert de Blou, quien se enamoró del papel de granuja que hacía, también como suplente, en una obra previa. A él, sólo lo conoceremos por el nombre que representa: Gaspard Lenoir. Si a todo esto añadimos que la mujer tiene pareja estable de quien él es apenas el reemplazo provisorio (es decir, otra vez doble) armamos el croquis del argumento anticipando el lugar que ocupa la representación en la historia.

Argumento, sí. Porque pese a su disposición formal, Roussel se cuida de advertirnos de que no estamos en presencia de un poema, sino de una novela. Una novela à la Roussel, claro. Y como tal debe ser leída. En el tercer capítulo, que abarca tres cuartas partes del libro y anticipa las descripciones de escenas características de Locus Solus o Impresiones de África, para olvidarse del mal trago, los amantes deciden realizar una escapada y participar del carnaval de Niza. El contraste es notorio: pasamos de una atmósfera taciturna iluminada por velas a una noche bohemia alumbrada por fuegos articiales. Una muchedumbre enmascarada alborota las calles con guerras de confeti y flirteos amorosos; Gaspard y Lenoir pasean como dos fláneur intermitentes. Se entreveran en los festejos, pero sobre todo contemplan. No hay lugar en el que la mirada no se pose: el despliegue de carrozas y sus enormes muñecos cabezones, una moneda que reluce en el pavimento, una botella que bailotea encabritada al ritmo de los puntapiés que recibe, los disfraces y rostros enharinados. A diferencia del resto, ellos portan unas máscaras transparentes. Como siempre en Roussel, el enigma es un pliegue de la superficie. En uno de los ensayos más lúcidos que se han escrito sobre nuestro autor, Robbe-Grillet habla de una “opacidad sin misterio”. La captura de la escena, la compartición del movimiento en una serie de instantes, hacen del baile de máscaras una microscopía de la imagen. Todo lo que se describe, dijo Foucault, no está dado como real, sino como ya representado. Y como si no bastara con la proliferación de dobles, el capítulo mismo presenta un doblez (otra posible traducción de La Doublure, el título original) cuando Gaspard y Roberte contemplan el desarrollo del carnaval desde la altura de un balcón y ven asomar, como la serpiente que se muerde la cola, nuevamente a la primera carroza. Sobre el final, habiendo derrochado todo su dinero, solo y en plena caída libre, Gaspard consigue un puesto en un circo ambulante. Reemplazando, como no podía ser de otra manera, a otro actor.

Todo esto sería un bodrio ininteligible sino fuera por la cuidada labor de María Teresa Gallego Urrutia, quien razonablemente decidió preservar la métrica en detrimento de la rima y pulir sobre todo los encabalgamientos. Publicada por ese gabinete de maravillas que es la exquisita editorial española WunderKrammer, la edición se completa con el imprescindible estudio clínico que Pierre Janet realizó sobre su entonces atribulado paciente. Inmejorable ocasión, por tanto, para conocer los inicios de un autor que más que escribir libros, fabricaba instrumentos de precisión. Tan precisos que le permitían ver doble.

23 de octubre, 2019

El doble

Raymond Roussel

Traducción de María Teresa Gallego Urrutia

Prólogo de Manuel Borja-Villel

WunderKrammer, 2017

188 págs.