Las fotografías lo muestran inexorablemente de perfil. Dicen que perdió el ojo izquierdo a los nueve años en un accidente y el otro apenas toleró el estrabismo. Para entonces ya había perdido a sus padres, embarcados cada uno por su lado en sus propios proyectos en distintos puntos del orbe. Privado de algo más que de un ángulo de referencia, su mirada parece dirigirse siempre a otra parte.

No habría que desdeñar como exceso interpretativo el posible origen de su devoción por Oriente. Como si hubiera recorrido y abolido en un mismo movimiento la distancia entre ambas partes y nos mirara desde el otro lado del espejo, quien naciera con el nombre de Lafcadio Hearn murió con el de Koizumi Yakumo.

Bien que la azarosa serie de eventos que trazan las coordenadas de una vida sólo revela su sentido (si lo hace) en forma retroactiva; no por ello Lafcadio Hearn dejó de encadenar con aplomo el reguero de oportunidades que le salía al paso para que sedimentaran a su antojo. Nacido en 1850 fruto de la relación entre un médico militar angloirlandés y una campesina griega, a los seis años se muda de su Grecia natal a Irlanda, donde viviría al cuidado de una tía paterna. La férrea educación católica (su tía abogaba por un destino eclesiástico) y la soledad y el abandono hicieron mella en un talante tímido y melancólico. Debido a que su tía cayó en bancarrota y no pudo costear su educación recaló primero Inglaterra, donde llevó una vida errante, y luego en Francia, donde continuó sus estudios. A los diecinueve años se embarcó a Estados Unidos en busca de un horizonte más promisorio. Desfiló por varias ciudades trabajando como pinche de cocina, corrector, traductor y periodista. El casamiento con una afroamericana causó un revuelo tal que lo echaron del periódico donde trabajaba como redactor. Por esa época se interesó en el mestizaje cultural (francés, africano y aborigen) de Nueva Orleans, llegando incluso a explorar los entresijos de la magia y el vudú. Pero el encuentro fortuito con dos libros de mitología japonesa comienza a aguijonearle la curiosidad. A los treintainueve años se embarca como corresponsal de un periódico y pisa por primera vez suelo nipón. No pasaría demasiado tiempo antes de que cancelara el contrato laboral y comenzara a dar clases de inglés en una escuela secundaria. Algunos años más tarde y cambio de ciudad mediante, se casa con la hija de una acomodada familia de samuráis. Convertido al budismo y naturalizado japonés, adoptaría el nombre de Koizumi Yakumo. Gracias a su esposa comienza a familiarizarse con los relatos fantásticos de la tradición oral del país, dedicando el resto de su vida a traducir sus hallazgos a los lectores occidentales. Aunque sus modos se ajusten mejor a la figura del divulgador, el exotismo insoslayable de su tarea invita a considerar el esplendor y la maravilla de un mundo crepuscular.

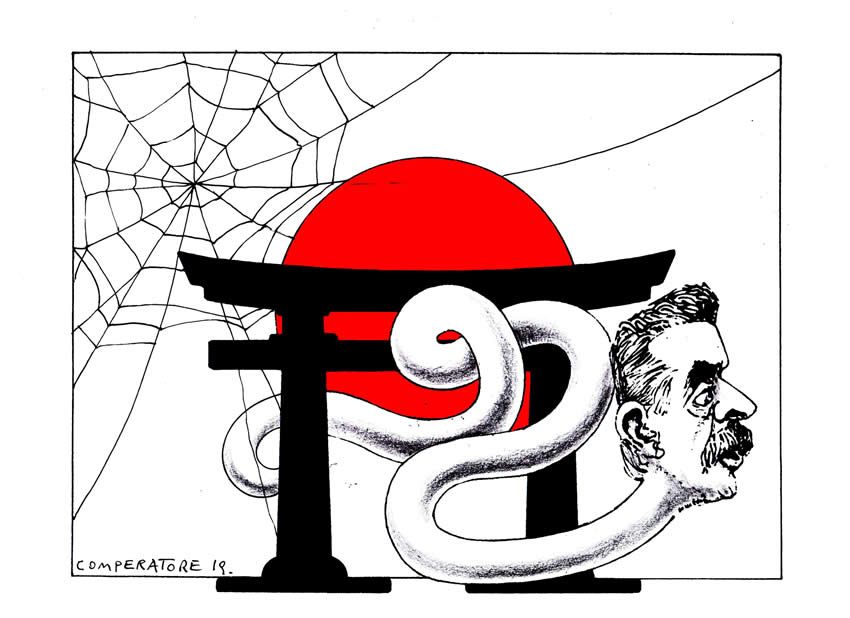

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Este apretado racconto biográfico no sólo pretende dar cuenta de la vivencia de desarraigo inherente a su condición de nómada, sino antes bien, señalar el salto vital: a partir de su llegada a Japón, Lafcadio Hearn se permite adoptar la ajenidad como propia. Sin embargo, prevenido de que, si se lo descuida, el pasado puede acechar como una sombra, procuró conjurarlo en una forma más insustancial: las historias fantasmas.

Como ya lo hiciera con Fantasmas de la China (2008), la editorial La Compañía acaba de rescatar un nuevo libro de Lafcadio Hearn, en este caso Kotto. Curiosidades del Japón revestidas de telarañas, editado por primera vez en 1902. Por el primer volumen desfilaban con garbo espectros invocados por el tañido de una campana o el aroma de una hoja de té y que dedican sus póstumas existencias al flirteo amoroso o a la defensa del honor. A diferencia de sus pares occidentales, no se presentaban como emanaciones del mal, sino como melancólicos apasionados. En lugar de la búsqueda del efecto, los relatos predicaban la tersura en el detalle: el jardín esmaltado por el resplandor lunar, el perfume de los duraznos en flor o el fulgor de los astros como perlas de jade.

En Kotto hay también algunos fantasmas, pero japoneses, es decir, un pelín más despiadados. Se manifiestan al profanar un santuario o ingerir una sombra, realizan ardides truculentos, retornan en la envoltura formal de un insecto para para velar, celosos, por la fidelidad de su recuerdo, o para drenar de sangre el cuerpo del amante. Pero como el contenido del volumen es misceláneo, además hallamos breves y pulidas reflexiones sobre la impermanencia de la materia, la regeneración incesante del universo, la estratificación del otro mundo según las variantes en las que puede reencarnar todo ser, o la música “delicada y fantasmagórica” de un grillo y la curiosa costumbre atrapar luciérnagas. Los disparadores de tales meditaciones son tan efímeros como la contemplación de una gota de rocío que reverbera de forma invertida el paisaje que la contiene.

Elegante y sensual, el estilo de Hearn es el resultado de un crisol de lenguas. Baste esta cita como ejemplo: “Mientras descansaba bajo los pinos que bordean la playa, algo en el calor vital y la paz luminosa del momento –una ondulación exhilarante del viento y de la luz– reavivó una antigua creencia mía: que todos los seres son el mismo. Me sentí uno con el cosquilleo de la brisa y el correr inquieto de las olas, con el azur del firmamento y de los océanos, con la calma de los verdes campos. En una forma nueva y milagrosa hallé la certeza en mi interior de que no existió jamás un principio ni tampoco un final”.

Traducido impolutamente por Mila del Guercio y acompañado por ilustraciones de Genjiro Yeto, los delicados textos de Kotto son, parafraseando al propio Hearn, unas pocas flores maravillosas como recuerdo de un curioso periplo.

8 de mayo, 2019

Kotto. Curiosidades del Japón revestidas de telarañas

Lafcadio Hearn

Traducción y posfacio de Mila del Guercio

La compañía, 2019

240 págs.