Los artefactos conceptuales de Pablo Katchadjian transitan por los senderos resbaladizos de la paradoja. No me refiero aquí a las operaciones sobre textos canónicos, como el desbarajuste del clásico nacional (El Martín Fierro ordenado alfabéticamente, 2007) o la dieta impuesta a Borges (El Aleph engordado, 2009), que si bien despabilan sentidos coagulados y producen lecturas estimulantes, no escapan de la aplicación de procedimientos que, de Duchamp a esta parte, son usuales en el arte contemporáneo. No; me refiero puntualmente a la vertiente si se quiere más ficcional de la obra de Katchadjian, aunque la demarcación no sea tan tajante y el horizonte al que apunta sea el mismo: cómo hacer de lo ya hecho algo nuevo. En sus novelas y cuentos, entonces, podemos encontrar un núcleo sugestivo, que no implica abandonar, por ejemplo, la repetición o la reescritura como elementos compositivos, sino subordinarlos a una trama, por llamar de alguna forma al encadenamiento de causas y efectos (no siempre en ese orden) en que decantan los relatos. Despojadas de los componentes habituales del género (psicología, verosimilitud, ambientación), las ficciones pivotan liberadas de sus goznes.

“Todo cambia para no cambiar”, advertía uno de los personajes de En cualquier lado y bien puede servir de puerta de entrada a Tres cuentos espirituales, recientemente editado por Blatt & Ríos. Como un Zenón contemporáneo, Katchdjian parece decir que el movimiento no existe, o existe pero no produce cambios, o los cambios no son efecto del movimiento. O algo así. Con los ropajes de la parábola sin clave que supo templar Kafka, los tres cuentos se resumen en una línea, pero sus derivaciones son múltiples. En el primero de ellos, “Informe sobre la muerte del poeta”, un grupo de matones recibe el encargo por parte de los sabios de la comunidad de buscar a un poeta para ser juzgado. Burlados constantemente por las tretas del poeta, visitan pueblos que parecen réplicas del anterior, se disfrazan de músicos, terminan siéndolo, y en el trance van experimentando no pocas transformaciones. A medida que avanzan (es un decir) en la consecución del objetivo, su vida comienza a bifurcarse entre el mandato impuesto y el deseo reciente de algo nuevo. La voz que asume el relato, en principio plural y amorfa, adopta sobre el final un nombre propio, Tercio, como el resto de una operación con fracciones.

En “Menos Mal”, un gigante busca un traje para su velorio. La tarea no es nada sencilla dado que ya no es redituable hacer prendas de semejante tamaño, más aun teniendo en cuenta la decadencia del oficio. Junto a Copper, un ayudante que expía una culpa indefinida ejerciendo de esclavo voluntario, emprende un viaje por una zona de guerra en busca del último traje. El cándido dúo pasa de un bando a otro, como por un set cinematográfico. Llegados a cierto punto, Cooper debe continuar sólo. Tironeado por la deuda hacia el gigante y aguijoneado por el florecer de una vida propia, el ayudante resuelve el hiato en el pasaje de una oración a otra.

Si en los dos primeros relatos se trataba de un saber hacer con mandatos o deudas, del peso, en definitiva, de lo heredado, “El libro” plantea la pregunta por la originalidad; “¿Cómo ser algo que nadie fue?”, dice el protagonista, un santo que intenta escapar de la condena de ser una copia de sí mismo. Lo que le sucede al santo un poco recuerda al chiste de los hermanos Marx en Una noche en la ópera: “Todo me recuerda a usted: tus ojos, tu cuello, tus labios... Todo excepto usted”. La similitud hace que la diferencia sea más palpable.

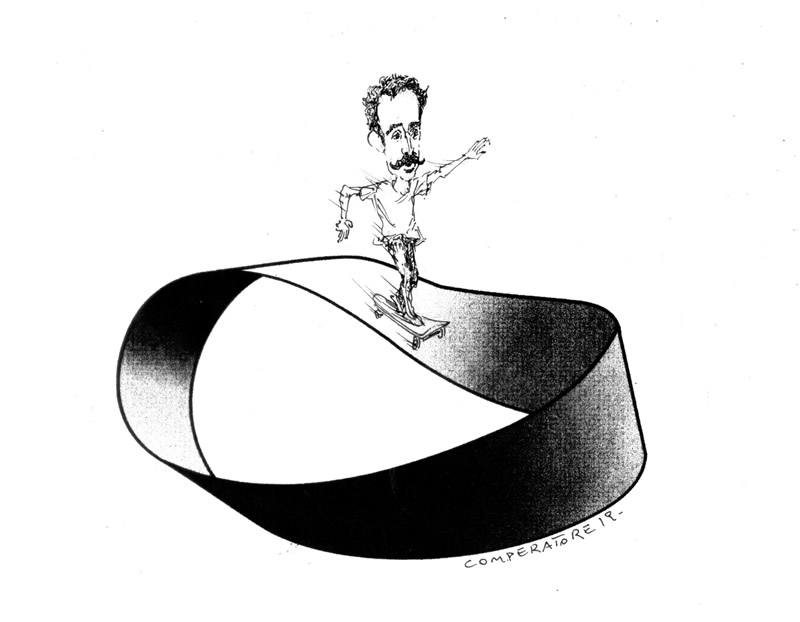

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

Ilustración de Juan Carlos Comperatore

En sus diferentes formas, la zanahoria que persiguen los protagonistas de los relatos es la singularidad, plusvalía de la aventura. En el trayecto, el movimiento se independiza del móvil y se tuerce como en una cinta de Moebius: hay desplazamiento, sí, pero nunca se sabe si la vida “está empezando, terminando o sólo continuando”. “El movimiento –precisa Katchadjian en el prólogo– es lo único que puede leerse”. Lo que deriva en una réplica a la tesis de Piglia sobre el cuento; todo cuento cuenta dos historias, concede Katchdjian, pero no una por debajo de otra, sino las dos “a la vez, superpuestas”.

Narrar en estos casos es un eufemismo para la profusión de acontecimientos. La sucesión desenfrenada relega el paisaje y la ambientación a la categoría de decorado fugaz, y por tanto prescindible, donde las transiciones de los escenarios resbalan por operaciones puramente retóricas. Si todo relato es, como dijo Calvino, una “operación sobre la duración”, las ficciones de Katchadjian proponen un tiempo desquiciado, fuera de sí.

La celeridad del relato simula una transposición frenética; engañosa, eso sí, ya que el acabado de cada frase reluce como perlas. Y no es el atavío de la metáfora o el giro inesperado lo que la ilumina, sino la perfección algo abstrusa, entre opaca y cristalina, tanto más opaca cuanto más cristalina, la misma, en fin, que podemos encontrar en Beckett. La referencia al autor de El Innombrable no es ociosa, al igual que en la obra del irlandés, el sentido se escurre, inapresable, departiendo enroques de causalidad invertida y generosas proliferaciones.

En el reino de la peripecia desenfadada, la aventura tiene un efecto paradójico: acentúa el tedio y la rutina porque admite un revés de lo cotidiano, un más allá posible. Un tiempo y lugar otro que imprimen una diferencia respecto de la uniformidad aplastante de lo mismo. A medida que se ingresa en el encantamiento de ese mundo diferente, más se acrecienta la brecha que torna gris la existencia. Los personajes de estas fábulas habitan el intervalo entre la vislumbre y la seguridad, y si bien no puede decirse que la inmovilidad los paralice, quién puede asegurar que avancen.

19 de junio, 2019

Tres cuentos espirituales

Pablo Katchdjian

Blatt & Ríos, 2019

144 págs.